«Мусор, город и смерть» Фассбиндера: много шума из ничего?

В каннском конкурсе 1976 года не было израильских фильмов, но израильский стенд на фестивальном кинорынке работал. 27 мая, за день до окончания фестиваля, Зоар Бар-Ам, директор израильского Киноцентра, возглавлявший национальную делегацию, принял решение свернуть стенд и покинуть Канны — в знак протеста против конкурсного показа фильма Даниэля Шмида «Тень ангелов». Ни Бар-Ам, ни другие члены израильской делегации фильма не видели, и решение своё приняли на основании опубликованных рецензий на картину.

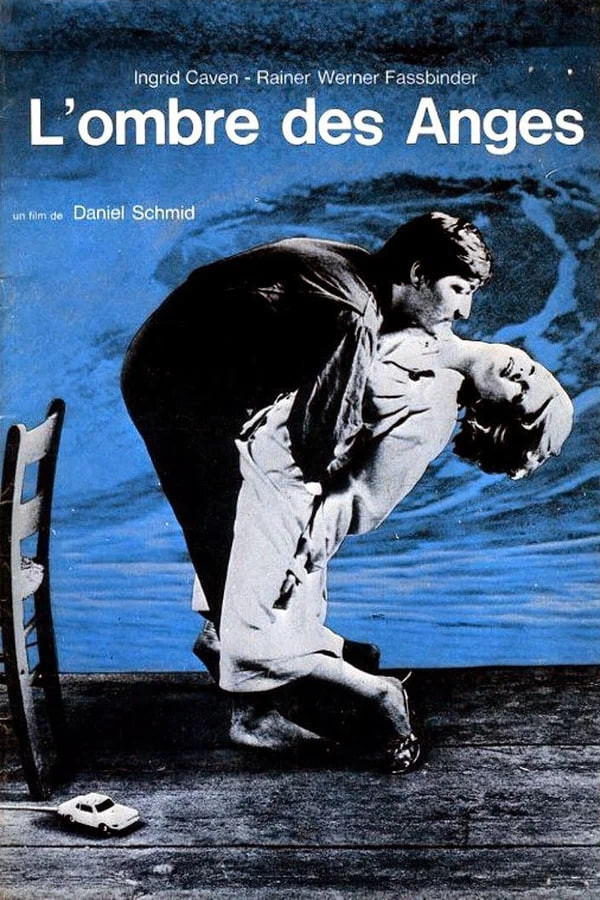

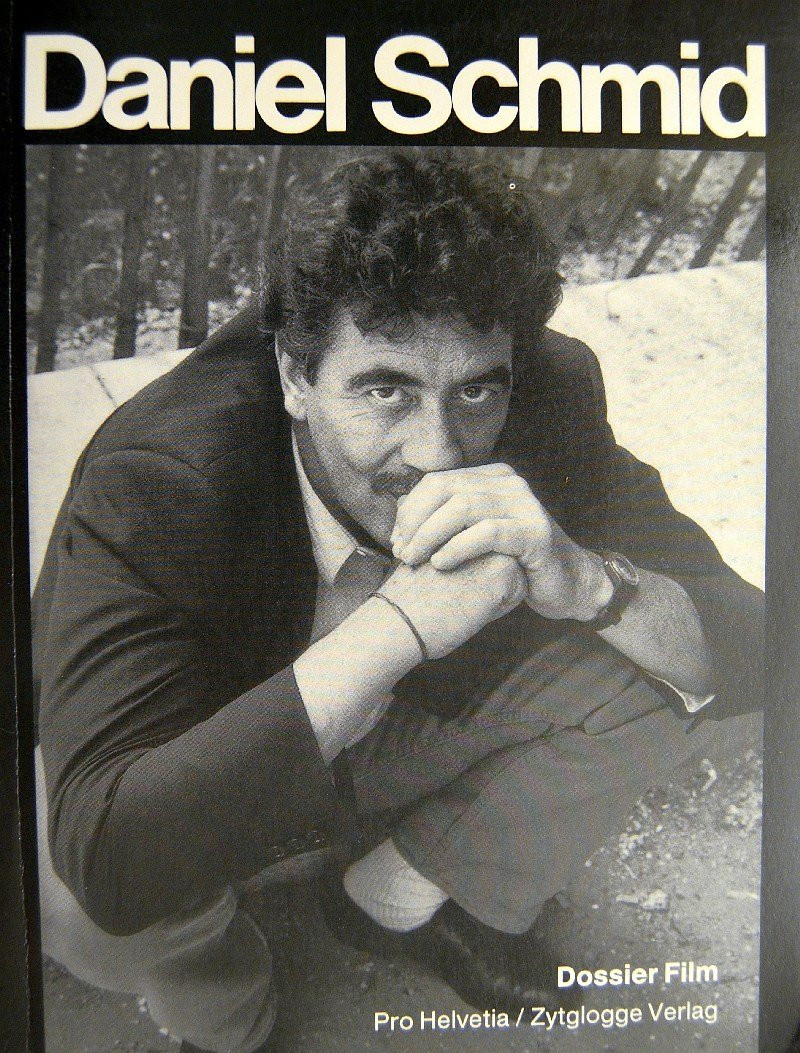

Её режиссёр Шмид, молодой швейцарец из обеспеченной еврейской семьи (Шмиды владели альпийским курхаусом Вальдхаус Флимс) входил в окружение Райнера Вернера Фассбиндера, был его другом и, какое-то время, любовником. «Тень ангелов» была снята с постоянной труппой Фассбиндера (Ингрид Кавен, Ирм Херманн, Адриан Ховен, Улли Ломмель, Клаус Лёвич, сам РВФ, наконец) по его же пьесе «Мусор, город и смерть». И если бы не фестивальный скандал, фильм Шмида вряд ли привлёк бы внимание большой международной прессы. Автор второго эшелона, находящийся под сильным влиянием двух великих современников, Фассбиндера и, в гораздо большей степени, Вернера Шрётера, он работал в камерном богемном гетто, эстетические установки которого были не слишком понятны широкому зрителю.

Швейцарский коллега Шмида, Бернхард Гигер, посмотревший «Тень ангелов» еще в сырой сборке, отмечал интересную упаднически-трешовую атмосферу разлагающегося города («Тень ангелов» снимали в Вене) и наметившийся разрыв Шмида с пафосно-оперной эстетикой Шрётера. Единственным, что вызывало недоумение у Гигера в этой декадентской истории взлёта и смерти гамбургской секс-работницы, была фигура одного из (анти)героев, персонажа сыгранного Клаусом Лёвичем — успешного спекулянта недвижимостью, обозначенного в сценарии как Богатый Еврей. «Не очень понятно, почему фигуре Еврея — из-за которой фильм кажется таким немецким — придается такое значение? Почему его нельзя было сделать обычным бизнесменом?»

Шейлок во Франкфурте

Вопрос Гигера уже содержал ответ: сюжет и фильма Шмида, и пьесы Фассбиндера был, как говорится, site specific. Всё происходящее в них, несмотря на сюрреалистическую гротескность и сценарную ремарку «Действие происходит на Луне, ибо Луна так же необитаема как Земля, особенно — города», могло происходить только в одном конкретном городе Земли, в определённое время — во Франкфурте 1970-х, охваченном джентрификацией и вызванным ею острым социальным кризисом, в обществе, отчаянно старавшемся вычеркнуть из памяти своё нацистское прошлое, избавиться от чувства исторической вины и начать жить «нормальной» жизнью.

1985. Цифровая репродукция из коллекции Еврейского музея Франкфурта,

инв. № JM_2003_322_001. / CC BY-SA 4.0, sammlung.juedischesmuseum.de

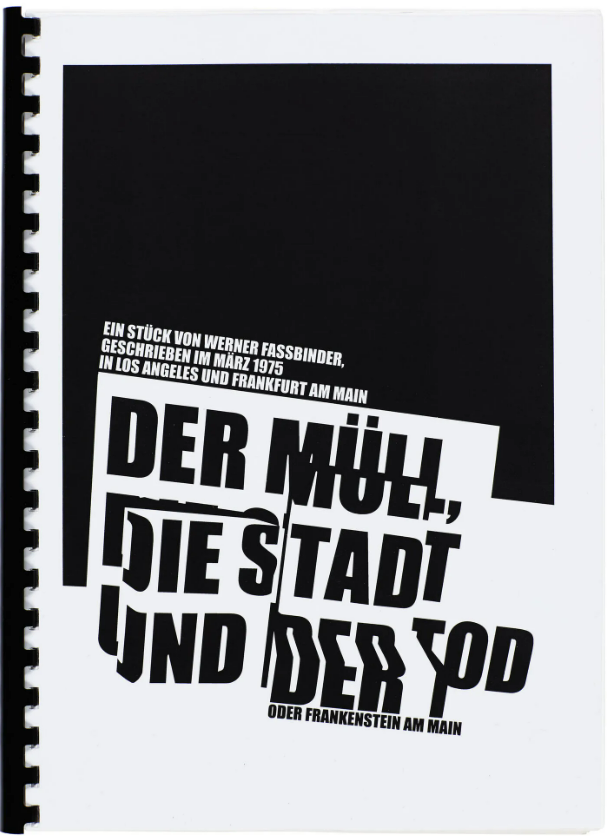

Текст пьесы «Мусор, город и смерть» был написан Фассбиндером в 1974–75 во время его «франкфуртского периода», когда режиссёр работал в Theater am Turm (первый черновик пьесы он набросал во время пересадки в аэропорту по пути в Америку). Центральным мотивом сюжета стала судьба Розмари Нитрибитт, элитной эскортницы, сделавшей головокружительную карьеру во Франкфурте эпохи экономического чуда и загадочно убитой в 1957-м (Фассбиндер давно хотел написать пьесу о Нитрибитт — её фигура органично вписывалась в галерею женских персонажей его фильмов и пьес). На этот исторический кейс наложилась социальная реальность настоящего: в 70-х Франкфурт сотрясали беспорядки, вызванные перестройкой исторического центра — квартала Вестэнд — и квартирным кризисом. Так история Нитрибитт сплелась с сюжетами и героями романа Герхарда Цверенца «Земля так же необитаема как Луна», вышедшего в 1973-м и произведшего сильное впечатление на Фассбиндера; одним из центральных персонажей «Земли» был риэлтор и застройщик, скупающий старые дома под снос и продающий землю для строительства новых высоток — Авраам, еврей.

В тексте пьесы Нитрибитт превратилась в проститутку Рому Б., Авраам — в Богатого Еврея, а его подручные, терроризирующие жильцов старых домов, вынуждая их к переезду, карлик по кличке Гном и мелкий преступник Бенни — в Карлика и Маленького Принца. Другие действующие лица — сутенёр Ромы, Франц Б., открывающий в себе гомосексуальность; её отец герр Мюллер I, бывший нацист, сейчас выступающий в дрэг-шоу в клубе; прикованная к коляске мать-коммунистка, начальник полиции Мюллер II и конкурент Еврея — Ганс фон Глюк.

Благодаря знакомству с Евреем и его протекции, Рома поднимается по социальной лестнице и начинает вращаться в высших кругах города, её клиентом в том числе, становится фон Глюк. Еврей же использует Рому для того чтобы отомстить её отцу, вероятно причастному к уничтожению семьи Еврея в концлагере. В конце концов, уставшая и разочаровавшаяся в жизни Рома просит Еврея убить её. Тот соглашается — «из любви». Полиция вешает убийство на сутенёра Франца — Еврей дружит с начальником полиции Мюллером II, так как помогает проводить городскую программу джентрификации. Маленького Принца, который приходит к Мюллеру II с доносом на своего патрона, выкидывают из окна.

Постановка «Мусор, город и смерть» должна была открывать сезон 1975/76 года в Theater am Turm, программу театра планировали объявить в феврале 1975-го. Но Фассбиндер рассорился с администрацией и труппой и ушёл из театра.

В начале марта 1976-го «Мусор, город и смерть» была опубликована в небольшой антологии пьес Фассбиндера. А уже 16 марта во «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» опубликована статья редактора — Иоахима Феста, знаменитого биографа Гитлера (позже, в начале нулевых, он станет историческим консультантом фильма «Бункер») «Богатый Еврей слева: о пьесе Фассбиндера „Мусор, город и смерть“». Патетический текст обвинял Фассбиндера в «левом фашизме», Фассбиндер ответил Фесту на страницах «Цайтунг», где обвинил филосемитов из правого лагеря, подобных Фесту, в скрытом антисемитизме. Также в защиту пьесы (и своей книги) выступил Цверенц: в довольно резком тоне он обвинил правых в попытках цензурировать разговор о социальных проблемах, напомнил, что для левых не существует ни еврейского, ни расового вопроса — а только вопросы социального расслоения и социальной несправедливости, а потому обвинение их в антисемитизме абсурдно. Кроме того, Цверенц фактически предупредил еврейскую диаспору о том, что они становятся жертвой манипуляции со стороны тех, кто совсем недавно отправлял их в лагеря — начав репрессии тоже с левых.

Что касается национальной принадлежности героя своей книги и пьесы РВФ, то тут Цверенц, сделав все необходимые оговорки о нацистской практике сваливать проблемы капитализма на евреев, ссылался на статистику— по его словам, 8 из 10 крупных спекулянтов недвижимостью во Франкфурте были евреями и даже израильтянами, и только один — персом.

Этот перс ещё всплывёт в яростных немецких баталиях вокруг пьесы через 10 лет, а пока ненадолго перенесёмся во Францию. Закончив путешествие по фестивалям (после Канн были Локарно и Чикаго) «Тень ангелов» вышла во французских кинотетрах в феврале 1977-го. Прокат был недолгим: фильм спровоцировал не только дискуссию в прессе (за картину горячо агитировал на страницах «Ле Монд» Ален Бадью, против, там же — его приятель, будущий автор «Шоа» Клод Ланцман), но и серию поджогов кинозалов, за которыми стояли левые группы. В результате французское правительство отозвало прокатный сертификат «Тени ангелов» и споры по поводу антисемитизма/антифашизма этого материала утихли на 10 лет, пока в 1985-м, уже после смерти Фассбиндера, во Франкфурте не была предпринята попытка поставить, наконец, скандальную пьесу.

Первые баталии

Что же именно вменялось в вину Фассбиндеру и Шмиду их критиками, кроме того, что они вообще осмелились произнести слово «еврей»? Удивительным образом атакующие слева и справа обращали внимание примерно на одни и те же детали и реплики. Во-первых отказ от агиографической интонации в разговоре о немецком еврействе, а также от дихотомии злых угнетателей и безусловно добрых жертв. Ланцман, бывший боец Сопротивления и член Компартии, спрашивал, почему 30 тысяч немецких евреев должны быть ответственны за пороки капитализма, а также недоумевал, почему именно персонаж-еврей не имеет в фильме ни имени, ни фамилии, и характеризуется только своей национальностью? Члена ХДС Феста тоже возмущало отсутствие имени у Богатого Еврея — таким образом пьеса, по его мнению, воспроизводила антисемитские исторические клише. Этот персонаж вызвал озабоченность и у Цверенца, Фассбиндер даже пообещал писателю переименовать его в «Бедного Богатого Еврея», но обещания не сдержал.

Среди других аргументов немецких правых были откровенно антисемитские цитаты — вырванные из контекста реплики персонажей, герра Мюллера I и Ганса фон Глюка, авторы статей приписывали их самому Фассбиндеру.

Эта часть обвинений прозрачна и не требует разъяснений: очевидно, что именно прямое обвинение Фассбиндером послевоенного германского общества в криптофашизме и антисемитизме уязвило правую прессу, не преминувшую изобразить из себя защитников безмолвных евреев. Тем более что в этот раз ей это ничего не стоило. Когда же в середине 80-х еврейская диаспора ФРГ, наконец, обретёт субъектность и начнёт публично демонстрировать своё отношение к политике «нормализации» (присуждение муниципалитетом Франкфурта премии Гёте Эрнсту Юнгеру в 1982-м; визит Гельмута Коля и Рейгана на военное кладбище в Битбурге в 85-м) та же «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» будет грозить диаспоре пальцем, предостерегая от эскалации. Показательно, что в дискуссиях середины 80-х, сопровождавших попытки премьерной постановки пьесы во Франкфурте, центральное место занимают именно эти два персонажа: культурные администраторы настаивали на том, чтобы чётко маркировать фон Глюка как нациста, дополнив его сценический костюм повязкой со свастикой (так в итоге и было сделано).

Нюансы нейминга

А вот на казусе Богатого Еврея стоит остановится подробнее. Начнём с имени персонажа: здесь Фест и Ланцман несколько передёргивали факты. Многие другие герои пьесы и фильма обозначены кличками — Маленький принц, Карлик да и одна из самых распространенных немецких фамилий, Мюллер, используется Фассбиндером как маркер всех немцев сразу (правда, у Шмида главная героиня обрела полноценную фамилию: вместо Ромы Б. её тут зовут Лили Брист). Кроме того, Богатый Еврей сразу заявляет о своей уникальности, нетипичности, буквально говоря Лили в начале знакомства «Я не такой, как другие евреи».

Впрочем, эти нюансы нейминга мало что меняют: оценить месседж сценария невозможно без знания деталей непосредственно постановки, так как любая мысль и идея текста может быть превращена режиссёром в свою полную противоположность. Реализация сценария Шмидом была максимально далека от любых заигрываний не просто с антисемитскими штампами, но и с еврейской темой вообще. Действие фильма разворачивалось в абстрактно-декадентском «нигде»: обшарпанные венские подворотни и подъезды, огромные пустые помещения, похожие одновременно на склад, расселённую коммуналку и театральную сцену. Персонажи, изъясняющиеся витиеватыми афоризмами, были менее всего похожи на типажи, а тем более — на живых людей. Так же как Фассбиндер провел радикальную деконструкцию реалистического романа Цверенца, пересобрав его элементы в подобие брехтовской дидактической пьесы (только с громоздкими, претенциозными диалогами), Шмид деконструировал драматургию Фассбиндера, окончательно отделив слова персонажей от их тел и характеров. Физической перформанс и вербальное сообщение на экране как бы расслаиваются, существуют в двух параллельных хаотических потоках. Сам он описывал «Тень ангелов» как совершенно аполитичную «безумную комедию, грустную сказку, волшебную мелодраму», демонстрирующую предельную апатию, «пассивность живых мертвецов», которая и позволяет функционировать капиталистической машине вообще.

Показательны и некоторые детали кастинга в «Тени ангелов». Герра Миллера весьма иронично играет звезда немецких 1950-х Адриан Ховен (с 70-х он становится постоянным актером Фассбиндера); Карлика — самый высокий актёр в труппе, Жан-Клод Дрейфус; наконец, Еврея, обозначенного одной из реплик проституток как «уродливого» — красавец Клаус Лёвич, персонаж которого напрочь лишён любых стереотипно-еврейских черт.

по пьесе Райнера Вернера Фассбиндера).

Слева Клаус Лёвич в роли Богатого Еврея, справа Жан-Клод Дрейфус в роли Карлика

Для того чтобы в полной мере оценить корректную нейтральность этого персонажа в фильме, стоит вспомнить, как в то же время в Европе ставили «Венецианского купца» — самую популярную пьесу Шекспира, после Холокоста ставшую очевидно немного проблемной («Мусор, город и смерть» очевидно апеллирует к амбивалентности шекспировского текста, одновременно имеющего антисемитские и анти-антисемитские элементы).

Две постановки Петера Цадека (в 1961 в Ульме и в 1972 в Бохуме) вызывали скандалы, вполне сопоставимые с полемикой вокруг «Мусора…». Цадек доводил до экстремума антисемитские штампы (в бохумской постановке, например, Шейлок выходил на сцену в грязном, вонючем костюме из технической ткани, над которым по замыслу должны были виться мухи), настаивая на том, что преодолеть антисемитизм немцы могут только приняв евреев полностью, со всеми возможными общечеловеческими пороками и недостатками.

Процессуальная постановка Дъердя Табори (1978), которую режиссёр планировал сделать на территории Дахау, но был вынужден перенести на сцену Камерного театра Мюнхена, настаивала на поливалентной трактовке образа Шейлока. Сыгранный в разных сценах 13-ю разными участниками труппы Шейлок превращался в галерею еврейских образов — от возмутительно-карикатурных до конвенционально-виктимных (часть сцен новой постановки, дополняющих оригинальный шекспировский текст, разыгрывалась в концлагере).

Аушвиц-бонус

Но самое удивительное в спорах против фильма и пьесы — то, как упорно, будто сговорившись, немецкие и французские противники этого материала обходили самую неудобную, скандальную, вызывающую, провокационную сюжетную деталь, связанную с фигурой Богатого Еврея: его безнаказанность.

В странном, сплетённом из неразрешимых моральных узлов мире фильма/пьесы, Богатый Еврей — безусловно, трагическая фигура (а в исполнении Ломмеля — вообще единственный герой фильма, вызывающий симпатию). Его трагичность обеспечивается не только пунктирным сюжетом о мести, но и мотивом несвободы: он инструмент злого фатума, заменимый участник тотальной капиталистической схемы, человек, лишённый возможности выбора между условным добром и условным злом, точнее — лишённый возможности ощутить последствия такого выбора, приговорённый к неприкосновенности и тяготящийся ею. Но что обеспечивает ему эту неприкосновенность? Холокост! «Город защищает меня, ему приходится. И, кроме того, я еврей».

Удивительно, что на эту ключевую для Фассбиндера деталь, обратил внимание только американский германист Андрей Марковиц (пьеса его возмущала, но, одновременно, он был противником запрета постановки). В 1986-м, , посвящённом обсуждению пьесы Фассбиндера в контексте немецко-еврейских отношений, Марковиц, в частности, подробно описывает то странное, лимбическое существование, которое вели в немецких мегаполисах евреи, которые всё же вернулись (или иммигрировали) в ФРГ из Восточной Европы, привлечённые денежными компенсациями от правительства, по сути единственной возможностью начать новую жизнь в послевоенном мире. Германия никогда не рассматривалась ими как новая родина, они жили здесь словно вахтовым методом, считая ФРГ всего лишь перевалочным пунктом на пути в Израиль или Америку. В Германии зарабатывали, а жили — отдыхали, учили детей, посещали культурные мероприятия — в Великобритании, Франции, Израиле, Америке. Характерная деталь: Марковиц вспоминает, что в доме его вполне обеспеченных франкфуртских родственников (как и в венской квартире его собственной семьи) был минимум мебели и вещей: люди годами жили на чемоданах, в дешёвых районах, готовые покинуть страну в любой момент. Они сторонились любой политической жизни, в том числе и жизни еврейской диаспоры, единственная их идентичность, по словам Марковица, которой они тяготились, и в то же время, парадоксальным образом, из которой черпали силу, была идентичность жертвы.

Поясняя понятие «Аушвиц бонус», Марковиц рассказывает такой случай: «В 1964 году мы с отцом впервые навестили наших родственников во Франкфурте <…> Выйдя из кинотеатра, мы обнаружили на машине хозяев штрафную квитанцию за неправильную парковку. Разозлившись, мой двоюродный дядя поехал в полицейский участок и потребовал встречи с офицером который оштрафовал его за парковку в явно неположенном месте. Не пытаясь оправдаться, более того, хвастаясь своим презрением к тому, что он назвал „этим нацистским законом“, дядя враждебным тоном спросил офицера, принимал ли тот душ во время войны. Когда пораженный полицейский, которому, вероятно, было за пятьдесят, ответил утвердительно, дядя выпалил в ответ: „Ну, я просто хотел, чтобы вы знали, что мылись мылом, которое вы, нацисты, сделали из моей семьи“. Потрясённый и потерявший дар речи полицейский разорвал штрафную квитанцию. <…> Я был очень расстроен — тогда я впервые услышал, что нацисты делали из евреев мыло. Я обратился к отцу, и тот подтвердил то, что я счёл гиперболой, вообще свойственной экспрессивному стилю речи дяди. Я заметил, что мой отец тоже был расстроен из-за инцидента, хотя и по другим причинам. Отчасти он завидовал тому, что его двоюродный брат мог так выгодно нажиться на этом „Аушвиц-бонусе“, в Австрии ничего подобного произойти не могло. Отец также волновался, что в недалеком будущем этот „бонус“ сойдёт на нет и в ФРГ, особенно после того как в полицию придут люди, родившиеся после 1945-го».

После Фассбиндера

После запрета «Тени ангелов» во Франции еврейский вопрос больше не возникал ни у Фассбиндера, ни у Шмида (первый сосредоточился на вопросе немецком и через три года осуществил свою давнюю мечту по созданию «немецкого голливудского фильма»: «Замужество Марии Браун» стало самой прибыльной картиной в фильмографии режиссёра; второй продолжил эксперименты по скрещиванию оперной эстетики и китча). Но, как и предупреждал Цверенц, сюжет пьесы будет разыгран спустя десятилетие уже в реальной культурной политике ФРГ.

в гостях у отделения партии СвДП, 1994, Bildarchiv der Stiftung Topographie des Terrors.

/ CC BY-NC-ND 3.0 DE, Europeana

В 1984-м, через год после смерти Фассбиндера, во Франкфурте вновь был поднят вопрос о постановке пьесы (по устному завещанию режиссёра, её премьера должна была состояться именно здесь, только после этого спектакль можно было играть по всему миру). Первую попытку предпринял Ульрих Шваб, интендант Alte Oper, планировавший премьеру на лето, во время Франкфуртского фестиваля. Но против постановки выступил мэр, Уолтер Уоллман (его предвыборная кампания строилась на турецкими трудовыми мигрантами), и Шваб был вынужден уйти со своего поста. Следующий акт этой драмы был разыгран через год: интендантом Франкфуртского драматического театра стал театральный критик Гюнтер Руль, который тайно задумал постановку «Мусора…» в сезоне 85/86 (информация тут же утекла в прессу через Дидриха Хильсдорфа, который должен был стать режиссёром спектакля). Политическая обстановка в стране в это время была нервной — как раз случился битбургский скандал, спровоцировавший первые заметные политические акции еврейского коммьюнити в истории ФРГ. Социал-демократы не стали присоединяться к протестам (дело было перед региональными выборами, и они боялись потерять поддержку правого электората), так что в демонстрациях против визита глав двух государств на военное кладбище в Битбурге, кроме еврейской диаспоры участвовали только Зелёные. Вдохновлённые этой акцией еврейские активисты пошли дальше: назначенная на 31 октября 1985-го постановка «Мусора…» послужила триггером, радикализовавшим даже тех, кто не реагировал ни на премию Юнгеру, ни на процесс над сотрудниками Майданека в Дюссельдорфе (самым возмутительным решением суда был чисто номинальный срок Арнольду Штриппелю, шуцхафтлагерфюреру Майданека, которому в 1969-году удалось не только освободиться, ускользнув от пожизненного приговора, вынесенного в 1945-м, но даже выбить значительную денежную компенсацию; новый срок был зачтён в счёт уже отбытого), ни на Битбург-гейт. Перед началом спектакля группа протестующих оккупировала подмостки.

В этот момент на сцене Драматического театра появляется Богатый Еврей — Игнац Бубис, лидер еврейского коммьюнити Франкфурта, крупный бизнесмен, работавший в сфере недвижимости, ключевая фигура драмы джентрификации 70-х. У Бубиса к пьесе были личные счёты: благодаря спекуляциям прессы, публика считала его прототипом этого персонажа. Так ли это было на самом деле — неизвестно, но в интервью Бубис возмущался, почему Фассбиндер не сделал своего спекулянта недвижимостью, скажем, иранцем.

Возглавляемым им протестующим удалось сорвать спектакль (примечательно, что лидер франкфуртских левых, Даниэль Кон Бендит, в 1974-м оккупировавший с группой сквоттеров одно из принадлежавших Бубису зданий, приветствовал эту акцию, несмотря на то, что вовсе не считал пьесу антисемитской). Но победа была мнимой: как и в пьесе Фассбиндера, евреи оказались пешками в большой политической игре немецкого политического истеблишмента.

Во-первых, «Мусор, город и смерть» во Франкфурте всё-таки поставили: фактическая закрытая премьера прошла под видом генерального прогона в Драматическом театре, на который были приглашены все ведущие критики; после неё пьеса безо всяких проблем была поставлена в Нью-Йорке и европейских странах (за исключением, понятное дело, Германии и Голландии, где противодействие еврейского коммьюнити дошло до абсурда — актёр Жуль Кройсет инсценировал своё похищение неонацистами, чтобы доказать рост антисемитских настроений в преддверии постановки «Мусора…»).

Во-вторых, решающим аргументом для культурных чиновников была вовсе не маленькая акция еврейского коммьюнити, но протест консервативного немецкого сообщества и больших партий: маршем католиков и протестантов и петицией, подписанной лидерами ХДС, социал-демократами и СвДП. Инцидент в театре, напротив, был использован ультра-правыми для иллюстрации «еврейского заговора» против «немецкой культуры»: коллизия Бубис против Фассбиндера послужила центральным сюжетом нон-фикшн книги такого одиозного персонажа как : его тенденциозный пересказ конфликта вокруг постановки заканчивался недвусмысленным намёком на демоническое всесилие Бубиса. А неудавшаяся попытка поставить пьесу в берлинском Театре Максима Горького в 1998-м привлекла внимание Немецкого Народного Союза — ультраправые использовали кейс как повод возмутиться «покушением на свободу самовыражения немецкого худрука».

К финалу читатель, наверняка, хочет получить однозначный ответ на вопрос — так были ли «Мусор, город и смерть» и «Тень ангелов» антисемитским произведениями или нет? Ответ был дан ещё в 1976-м: изучив текст пьесы, Конституционный суд ФРГ (Конституция страны не допускает цензуры произведений искусства за исключением тех случаев, когда запрет аргументирован защитой меньшинств) не нашёл в ней ничего криминального.

В 1999-м «Мусор, город и смерть» была поставлена в .

Любишь читать dadada.live?

Поддержи нас!