Вид на парижское жительство: История евреев в столице Франции в Средние века

Париж — не самый древний город на европейском континенте, но всё же ему уже больше 2000 лет: ещё в I веке до н. э. территории по берегам реки Сены, населенные кельтским племенем паризиев, вошли в состав Римской империи, и кельтское поселение Лютеция стало римским городом. Тем Парижем, что мы знаем сегодня, Лютеция станет ещё очень нескоро; в первые века своей истории она представляет собой небольшой северный городок, удаленный от крупных имперских центров и лишь изредка появляющийся в хрониках и исторических сочинениях — поэтому невозможно точно определить, когда именно здесь появились первые еврейские жители.

Сведения фрагментарны. I-XI вв

Благодаря археологическим находкам мы знаем, что расселение евреев на территориях будущей Франции началось еще в I–II веках н.э.: разрушение Иерусалимского Храма в 70 г., а затем подавление восстания Бар-Кохбы в 132 г. породили волны эмиграции из Иудеи, в том числе и в южную Галлию.

Первое достоверное свидетельство о проживании евреев в Париже относится к VI веку — в своей «Истории франков» епископ Григорий Турский упоминает некоего Приска, приближенного короля Хильперика (561–584), который «покупал для него товары». В 581 году Хильперик попробовал — руками Григория — склонить иудея к «истинной вере», однако богословский диспут между Приском и прелатом не дал желаемого результата. Впрочем, король на этом не оставил попыток причинить добро ближнему — уже на следующий год он велел просто-напросто окрестить многочисленных евреев в своих владениях насильственно. Приск, добившийся для себя отсрочки, был в итоге убит бывшим единоверцем Патиром, крещеным иудеем: «когда однажды Приск в молитвенной одежде, безоружный, — говорит Григорий, — направлялся в уединённое место, чтобы исполнить заповеди Моисея, внезапно появился Патир и заколол его и его сообщников, которые там были, .

Почтенный священнослужитель не сообщает нам, что именно толкнуло Патира под локоть — религиозное рвение неофита или личный конфликт — однако в нескольких скупых строчках ухитряется передать массу полезной информации: во-первых, в Париже в те времена существовала еврейская община, достаточно крупная для того, чтобы привлечь к себе внимание короля; во-вторых, у этой общины уже была синагога. Местом расселения первых парижских иудеев был, судя по всему, остров Сите — одна из улиц там носила название Еврейской (rue de la Juiverie; во второй половине XIX века, во время масштабной перестройки острова бароном Османом, она исчезла, влившись в rue de la Cité). Возможно также, что какая-то часть общины проживала и на Левом берегу — в пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что Патир, после совершенного им убийства, вместе со своими слугами укрылся в базилике святого Юлиана, «находившейся на соседней улице» (на её месте сегодня стоит церковь Сен-Жюльен-ле-Повр, возведенная в XII в.).

Наши сведения о дальнейшей истории еврейского населения Парижа крайне фрагментарны. Вновь мы встречаемся с ним только в следующем веке, когда «добрый король» Дагобер (629–639) предпринял в 636 году очередную попытку обращения подотчётных ему иудеев в христианство. Отказавшиеся последовать настоятельной монаршей рекомендации упрямцы были изгнаны из Парижа.

И вновь — пауза, на этот раз уже до девятого столетия. При Каролингах евреям во всей империи жилось значительно спокойнее, чем при прежних правителях. В Париже они вновь селятся на острове Сите, возводят синагогу на той же Еврейской улице и, судя по всему, на протяжении следующих двух веков вполне мирно уживаются с христианскими соседями.

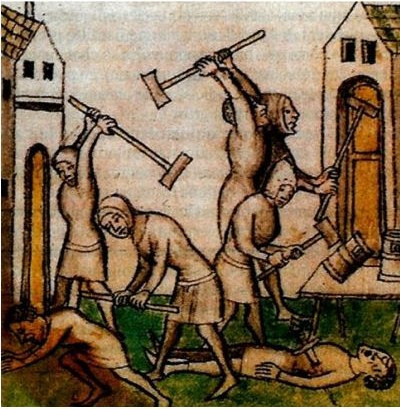

Однако затем очередного короля — на этот раз уже Капетинга, именем Роберт, номером Второй, прозванием Благочестивый (996–1031) — вновь кусает евангелизаторская муха, так что около 1010 года монарх распоряжается силком привести всех евреев в своем королевстве к крещению, а с упорствующими разрешает не церемониться и попросту их убивать. Страшная бойня, прокатившаяся по королевству, будет остановлена только личным вмешательством Папы Римского (да и тем, как рассказывают еврейские источники, двигало не столько милосердие, сколько существенный денежный взнос от раввина Яакова бен Йекутиэля, лично добравшегося до Рима).

Череда изгнаний и призваний. XII в.

Вся дальнейшая история евреев на берегах Сены будет представлять собой череду изгнаний, призваний обратно и всё более кратких периодов мирного существования. В XII веке парижская община процветает и, по некоторым подсчетам, насчитывает до 5000 человек. В 1131 году евреи, наряду с корпорациями, приветствуют въезд в город папы Иннокентия II, и торжественно дарят ему свиток Торы.

О жизни евреев Парижа в эту эпоху у нас осталось уникальное визуальное свидетельство — тимпан правого портала собора Нотр-Дам, называемого порталом святой Анны. Скульптурный фриз нижнего яруса рассказывает историю Анны и Иоахима — родителей Девы Марии, но для изображения библейской истории неизвестный средневековый мастер черпал вдохновение в современной ему еврейской жизни: руки героев во время свадебной церемонии соединяет раввин, голова которого покрыта талитом, а в схематично изображенном справа архитектурном сооружении прекрасно опознается синагога, с лежащим на возвышении свитком Торы и светильником нер тамид.

В 1173 году рабби Вениамин из Туделы, возвращаясь из многолетнего паломничества в Иерусалим, посетит столицу Французского королевства и запишет в своей «Книге странствий»: «Что касается царства Франции, которую [евреи] называют Царфат, то она имеет протяжение шестидневной ходьбы, начиная от города Алсодо до великого города Парижа, который принадлежит царю Луи и лежит на реке Сене; там живут такие учёные евреи, что подобных им не найти ныне по всей земле; они день и ночь занимаются изучением закона, очень гостеприимны к приезжим, друзья и братья всем евреям».

Помянутые рабби Вениамином учёные евреи — это тосафисты, ученики и последователи Раши, великого комментатора Танаха и Талмуда из города Труа, скончавшегося в 1105 году. Йешиву Парижа, ставшего в XII веке одним из главных центров еврейской учёности, возглавляет его потомок Иехуда бен Ицхак (сир Леон из Парижа, 1166–1224).

А вот «царь Луи» — это Людовик VII Молодой (1137–1180), при котором еврейская община действительно переживала золотой век и могла рассчитывать на королевскую защиту. В 1171 году в городе Блуа происходят сильные волнения, вызванные кровавым наветом: тамошние евреи якобы сначала распяли, а затем утопили в Луаре христианского мальчика. Граф Тибо V, даром что прозванный Добрым, распоряжается сжечь живьём 32 человека — мужчин, женщин и детей. Парижская община, боясь погрома, берёт на себя смелость обратиться непосредственно к королю; возмущенный Людовик осуждает поведение графа и специальным указом предписывает коронным чинам всемерно защищать евреев от народных преследований.

Однако через восемь лет, в 1179 году, над парижскими евреями нависает новая опасность — их единоверцев из Понтуаза (город в 35 километрах от Парижа) обвиняют в убийстве очередного христианского ребенка, по имени Ришар. Народные волнения в столице выливаются в погром, в ходе которого будет убито порядка 80 человек. На Людовика VII, незадолго до этого пережившего инсульт, надежды мало, а его наследник Филипп придерживается относительно евреев совсем иных взглядов.

Крестовые походы изменили — не в лучшую сторону — экономическое положение французского еврейства. В XII веке их лишили права владеть землей, а затем понемногу вытеснили и из международной торговли, прежде бывшей главной их деятельностью. С этого времени основным их занятием становится ростовщичество, и значительные средства, а также и объем долговых расписок, накопленных парижскими евреями к концу столетия, привлекали немало алчных взглядов.

С февраля 1180 года, ещё при жизни отца, принц Филипп начинает проводить в жизнь антиеврейские меры: для начала конфискует из синагог ценные культовые предметы; затем аннулирует все долги христиан еврейским ростовщикам (но за это требует от должников выплаты в казну комиссии в размере 20% от одолженной суммы). Наконец, в 1182 году, став полноценным королём, Филипп II издаёт указ об изгнании всех евреев из королевского домена — разумеется, с конфискацией всего их недвижимого имущества.

Рвение Филиппа объясняется прежде всего экономическими мотивами, но он отнюдь не против решить попутно и несколько других задач — привлечь симпатии Церкви, которой передаёт в пользование бывшие синагоги; заручиться поддержкой крупной буржуазии, которой даёт возможность приобрести еврейские дома (немаловажное преимущество в перенаселённом Париже), а равно и мелкого люда, получившего долговую амнистию; а ещё — сплотить народ вокруг культа нового святого, того самого Ришара из Понтуаза, «от евреев умученного», чьи останки торжественно переносят в столицу и помещают в церкви Невинноубиенных младенцев (имелись в виду, конечно же, библейские младенцы из Вифлеема, убитые по приказу Ирода, разыскивавшего младенца Иисуса, но тут удачно произошло слияние двух нарративов), построенной на еврейские же деньги.

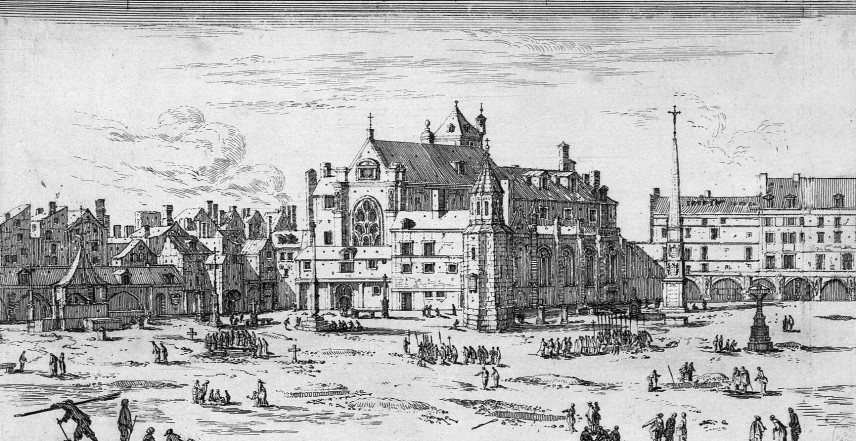

Вообще, этих самых еврейских денег Филиппу хватит на финансирование всех его политических и культурных инициатив в течение следующего десятилетия; затем в бюджете начинают всё ярче зиять прорехи, и под давлением неприятной реальности королю приходится в 1198 году призвать евреев обратно. Еврейские дома на острове Сите были выкуплены корпорацией меховщиков, а синагогу король ещё в 1183 году передал епископу Морису де Сюлли — тому самому, что двумя десятилетиями раньше инициировал строительство собора Нотр-Дам — и почтенный прелат трансформировал её в церковь имени Марии Магдалины (здание простоит до конца XVIII века — бравые революционеры в 1793 году продадут его в частные руки, а новый владелец, не обремененный мыслями о сохранении исторических памятников, попросту его снесёт).

Два берега, две синагоги. XIII в.

Вновь прибывшие в столицу евреи расселяются в двух достаточно удалённых друг от друга кварталах — ситуация довольно необычная для средневековой Европы, где меньшинства обычно предпочитали проживать компактно: на Левом берегу, по соседству с уже помянутой в нашей истории церковью святого Юлиана, и на Правом берегу в окрестностях церкви святого Иакова Мясницкого (Saint-Jacques-de-la-Boucherie). В обрядовом смысле эти кварталы в течение XIII–XIV вв. особились друг от друга: в каждом появилась своя синагога (правобережная располагалась на улице Ташри / rue de la Tacherie) и своё кладбище. Следы левобережного кладбища были случайно обнаружены в 1849 году при строительных работах в районе улицы Пьер-Сарразен (rue Pierre-Sarrazin) — тогда рабочие вынули из земли порядка 80 надгробных камней; большая их часть сегодня находится в парижском Музее искусства и истории иудаизма (MAHJ).

Есть мнение (документально, впрочем, ничем не подкреплённое — скорее оно базируется на логике распределения городских пространств в средневековом Париже), что на Правом берегу, в «посаде», проживали те, кто был связан с ремеслом и финансами, а на Левом — поблизости от университета — располагались талмудисты, сгруппировавшиеся вокруг обновленной Парижской йешивы. После смерти сира Леона её возглавил его ученик, рабби Иехиэль бен Йосеф, который славился не только своей учёностью, но и (согласно легендам) творимыми им чудесами. Так, например, рассказывали, что Иехиэль изобрёл светильник, который безо всякого масла способен был гореть с начала шаббата всю следующую неделю. Технической новинкой заинтересовался сам король Людовик IX (по прозвищу Святой, 1226–1270), который лично навестил раввина у того в доме и, впечатлённый научным прогрессом, даже сделал Иехиэля своим советником.

Правда это или нет, но королевская благосклонность в любом случае оказалась недолгой — Церковь, ещё с конца XII века порешившая бороться со всевозможными ересями, постепенно увеличивает давление и на евреев, и наихристианнейший Людовик становится идеальным проводником этой политики, всемерно пытаясь склонить парижских иудеев к обращению в христианство.

Начинается всё с того, что в 1239 году монах-францисканец Николя Донен, бывший ученик рабби Иехиэля, отлученный от еврейской общины и затем крестившийся, подаёт папе Григорию IX подробную докладную записку о Талмуде, указав, что там содержатся богохульство и нападки на христианскую веру. Впечатлённый папа рассылает депеши ко всем европейским властителям, и французский король, разумеется, не может остаться в стороне от такого великолепного повода раскрыть иудеям глаза на их заблуждения.

В июне 1240 года Людовик организует в Париже диспут о Талмуде между представителями христианского духовенства и четырьмя ведущими раввинами: Иехиэлем Парижским, Моисеем из Куси, Иеhудой из Мелёна и Самуэлем бен Соломоном из Фалеза. Несмотря на то, что Иехиэль, державший слово за всех, смог — по мнению еврейских комментаторов — успешно опровергнуть все доводы об антихристианской направленности Талмуда, католический трибунал постановляет, что нечестивая книга должна быть сожжена. 17 июня 1242 года на центральную парижскую площадь (прежде называвшуюся Гревской, а сегодня — place de l’Hôtel de ville) свозят на 24 телегах конфискованные у общины рукописи, и затем торжественно их сжигают. Меир бен Барух из Ротенбурга, будущий духовный лидер германского еврейства, который тогда учился в Париже, становится свидетелем аутодафе и пишет знаменитую элегию, которая до сих пор читается на Девятое Ава — Chaali Seroufah Baèch («Спрашивай, сожженная в огне»).

После Седьмого крестового похода (1248–1254), в котором король Людовик не просто потерпел поражение, но попал в плен и вынужден был уплатить огромный выкуп, положение евреев во Французском королевстве снова ухудшается. В попытках очистить своё королевство от скверны «неправедно нажитого» (важный шаг, по мнению тогдашней церковной доктрины, к спасению монаршей души), Людовик не просто стремится зарегламентировать до полного удушения все практики ростовщичества, но и постановляет возместить должникам уплаченные ими сверх займа проценты. Для этого в 1257 году власти конфискуют всю земельную собственность парижских евреев, кроме синагог и кладбищ; община резко беднеет и вынуждена просить о денежной помощи единоверцев из других городов и стран.

В итоге в 1260-м Иехиэль бен Йосеф и его ученики переселяются в Эрец-Исраэль и создают в Акко «Великую парижскую иешиву» (Midrash HaGadol d'Paris), превратив тем самым город в один из важнейших центров еврейской учености. Шломо бен Адерет (Рашба), каталонский раввин и один из крупнейших талмудистов своего поколения, пишет в 1280 году: «Среди мудрецов Святой Земли и Вавилона существует обычай: если им задают вопрос, то никто не отвечает, а говорят: „Пусть нас напутствуют мудрецы из Акко“».

Между тем во Франции король Людовик издает в 1269 году новый декрет, повелевая евреям носить отличительный знак — rouelle, круглую нашивку на платье. Необходимость введения некоего отличительного знака для евреев и мусульман — во избежание греховных связей между христианами и иноверцами — была провозглашена ещё в 1215 году на IV Латеранском соборе, но французские монархи до Людовика как-то медлили с исполнением святейших предписаний, да и сам он спохватился только на сорок четвёртом году царствования, после настоятельных папских напоминаний и перед отъездом в очередной крестовый поход (который в итоге окажется для него фатальным). Но, поздно или рано, а ещё один шаг к сегрегации еврейского населения был сделан.

В 1290 году, уже при внуке Людовика Филиппе IV (1285–1314), Париж становится сценой новой драмы — дела об оскверненной гостии. По легенде, некая бедная христианка заложила своё единственное приличное платье ростовщику Йонатану, но не сумела выкупить его до Пасхи. Поскольку больше идти ей в церковь было не в чем, она попросила Йонатана отдать ей платье на один день; тот предложил в обмен принести ему из церкви освященную гостию. Женщина согласилась, спрятала во время причастия гостию под язык и принесла её ростовщику, который, не успев закрыть за гостьей дверь, тут же принялся над облаткой нещадно глумиться: пронзил её ножом — и из неё потекла кровь, бросил в котёл с кипящей водой — и вода окрасилась красным. На производимый евреем шум заглянула соседка-христианка, ужаснулась и тут же донесла куда следует. Йонатана арестовали, судили, приговорили к смерти и сожгли на костре; семья его, впечатлённая волшебной гостией, обратилась в христианство; всё имущество ростовщика было, как водится, конфисковано в королевскую казну, а дом снесён.

Документально из этой легенды подтверждается только тот факт, что в 1290 году в Париже и правда состоялся суд над неким иудеем, обвиненным в профанации святых даров, однако, что с ним случилось дальше — история умалчивает. Был ли он казнён? Или смог избежать смерти, перейдя в христианство? Так или иначе, но дом Филипп и правда конфисковал — а вскоре переписал на одного приближенного к нему парижского горожанина; а тот возвёл на этом месте часовню, очень быстро превратившуюся в важное место паломничества — так что уже в XV веке на месте часовни пришлось возвести полноценную церковь, с клуатром и кладбищем (клуатр сохранился до сих пор, называется он cloître des Billettes). В народе церковь эта была известна как «дом, где боженьку кипятили».

Закат восьмивековой истории раннего парижского иудаизма (XIV в.)

К XIV в. за евреями окончательно закрепляется роль универсальных козлов отпущения, а властители всё чаще практикуют увлекательный спорт «выгони евреев — отбери имущество — потрать — призови евреев обратно». В 1306 году вечно нуждающийся в деньгах на бесконечные военные кампании Филипп IV распоряжается изгнать всех евреев из Франции, но в 1315-м его сын Людовик X (1314–1316) зовёт их обратно — не просто так, конечно же, а за солидный взнос в королевскую казну. Про Людовика часто пишут, что он взял евреев под своё личное покровительство и вернул им их синагоги и кладбища — только забывают упомянуть, что и за это общине пришлось щедро заплатить. А между тем, очередная эпоха их пребывания в Париже окажется на редкость короткой — уже в 1321 году по стране прокатывается волна погромов и костров: евреев обвиняют в отравлении колодцев (то ли лично, то ли руками подкупленных ими прокаженных). На парижскую общину сначала накладывают штраф в 150 тысяч ливров, а на следующий год и вовсе изгоняют. Еврейское присутствие в городе заканчивается на следующие четыре десятилетия.

Только в 1359 году дофин Карл призывает евреев обратно. Причиной становится сложная ситуация, в которой оказался наследник, да и вся страна: на дворе война с англичанами (которая войдет в историю как Столетняя), а правящий король Иоанн II ухитрился не только проиграть битву при городе Пуатье, но и самолично угодить к врагам в плен, и теперь за него назначен выкуп — три миллиона экю (это примерно 12 тонн золота). За право вернуться евреи должны уплатить крупную сумму единоразово, и затем подкреплять своё пребывание на французской территории ежегодными выплатами. Несмотря на всевозможные гарантии безопасности, вернулось, судя по всему, не так много людей — только те, у кого во французской столице и впрямь были существенные денежные интересы.

Административным главой этой новой общины стал Манесье из Везуля, назначенный королём генеральным откупщиком еврейских налогов. Отправлял он эту должность, впрочем, не один, а вместе с коллегой — Жакобом из Пон-Сен-Максанса. До нас дошло интереснейшее свидетельство о взаимоотношениях этих двух почтенных мужей: в 1365 году они рассорились до того серьезно, что Жакоб обратился с жалобой на Манесье в Парижский парламент. Началась ссора с взаимных финансовых претензий, но вскоре дело дошло до рукоприкладства — и физического, и религиозного: Манесье отлучил Жакоба от общины (и пригрозил тем же любому, кто будет его защищать), так что несчастному даже не удалось бы совершить обряд обрезания над своим сыном, не вмешайся в дело лично король (это, пожалуй, единственный случай в истории, когда еврейского младенца обрезали по приказу христианского короля). После долгих прений и дебатов парламент занимает сторону Жакоба; Манесье приходится уплатить крупный штраф. Вскоре, впрочем, откупщики мирятся и в 1372 году уже совместно обращаются к королю с просьбой одолжить общине на пасхальные праздники богослужебные книги, изъятые при прежних конфискациях. Король снисходит. Более того, король отменяет прежде обязательные проповеди христианских священников в синагогах, а в 1374 году продляет общине вид на парижское жительство ещё на десять лет (не за бесплатно, конечно).

Столь благосклонное (на общем фоне) отношение Карла V к евреям, судя по всему, раздражало и Церковь, и христианских финансистов, и простой народ. Возможность сравнять счёт им представилась очень скоро — уже при следующем царствовании. Вскоре после своего вступления на престол Карл VI (1380–1422) созывает королевский совет. Беспокойная толпа, собравшаяся возле дворца, сначала просто митингует, требуя отмены экстраординарных налогов, а затем врывается в присутствие, и перепуганный Совет соглашается на всё. Окрылённый своим успехом народ заодно требует «выдворить из города всех евреев и ростовщиков». Для черни этого оказывается достаточно, чтобы с криками «На евреев!» кинуться в еврейский квартал и устроить погром. Толпа жжёт и крушит на протяжении нескольких дней; в итоге погибнет множество людей, в том числе и главный раввин, дома будут разграблены, а дети похищены из семей, чтобы их окрестить. Парижский прево Гуго Обрио, симпатизировавший евреям, а главное — заботившийся о сохранении городского порядка, оказывается бессилен против беснующейся толпы, но впоследствии сможет добиться от короля возвращения детей родителям и реституции части награбленного имущества (за это Церковь обвинит его в ереси и чуть ли не в тайном переходе в иудаизм).

Всего через два года, в 1382 году, в столице вспыхивает новое восстание — майотенов, или молотобойцев. Начинается всё опять с недовольства налоговым гнётом, а заканчивается еврейским погромом. От герцога Бургундского, управляющего страной за неспособностью короля Карла править самостоятельно (он к тому времени немножко сошел с ума), требуют ввести санкции против евреев, многие из которых в то время давали деньги в рост в обмен на особый налог в пользу казны. Получив отказ, парижане берутся за оружие и громят еврейский квартал.

1393 год — новая напасть. Парижских евреев обвиняют в том, что они похитили выкреста Дени Машо, чтобы заставить его вновь перейти в иудаизм. Началось всё как семейное дело: парижский прево постановил, что четвертый ребёнок Машо и его жены-еврейки, не пожелавшей сменить веру, должен воспитываться отцом, а трёх старших детей у матери и вовсе изъяли и поместили в христианские семьи, лишив её даже права на посещения. Когда через некоторое время после этого Машо пропал, семерых видных членов еврейской общины обвинили в его исчезновении и приговорили к сожжению на костре. Парижский парламент, однако же, заменил казнь на тюремное заточение и постановил публично сечь евреев в течение трёх последовательных суббот на главных парижских площадях — на Гревской, на площади Мобер и на центральном рынке. После первой субботы (10 апреля 1395 года) суд согласился заменить телесное наказание на штраф в 10 000 ливров, который король по своей милости уменьшил до 4500: 2500 пошли на подарок королеве, а на оставшиеся 2000 парижанам выстроили новый каменный мост между Левым берегом и островом Сите. После этого еврейских нотаблей препроводили к границам королевства, потому что ещё 17 сентября 1394 года король издал указ о том, что отныне ни один еврей не вправе проживать в его владениях. Дело Мишо сыграло немалую роль в этом неожиданном решении, но не стоит упускать из виду и тот факт, что значительно обедневшая в результате погромов и штрафов община перестала быть интересна короне.

На этом заканчивается восьмивековая история парижского иудаизма. Евреи вернутся в столицу Франции только в XVIII в. — сначала, под видом «португальских купцов» приедут марраны с Пиренейского полуострова; затем, после Французской революции и дарования евреям всех гражданских прав в 1791 году, появятся и ашкеназы. Но это будет уже другая история.

Любишь читать dadada.live?

Поддержи нас!