Курс

Еврей в русской поэзии

Век XIX: между презрением и романтической экзотикой

На рубеже веков: свой среди чужих чужой среди своих

Евреи и революция: появление героя

Поэзия «после Освенцима»

Еврейство как опыт самосознания

Как еврейские образы приходят в русскую поэзию и какое место занимают в ней?

Размежевание словарных значений

Если мы обратимся к Национальному корпусу русского языка (НКРЯ), точнее, к его поэтическому подкорпусу, то обнаружим, что слово «еврей» в русской поэзии появляется только в начале XIX века. Это не должно нас смутить — слово «жид» возникло в русской поэзии значительно раньше, уже в 1731 году. В ранней редакции четвертой сатиры Антиох Кантемир, обращаясь к своей музе, говорит о том, что вовек не откажется от сочинения сатир, разве что — невероятная ситуация! — «в жидах не станет денег и обману» (заметим в скобках, что второе невероятное условие — отсутствие пьяных на масленой неделе). Семантическая связь «жидов» и «обмана» оказывается чрезвычайно устойчивой: так, Василий Майков в ирои-комической поэме «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1769) вопрошает: «Почто к женам своим ревнует басурман, / А жид, француз и грек способны на обман?»; Дмитрий Хвостов в басне «Осел и его хозяин» рассказывает о некоем жиде —

Слово «жид» на протяжении всего XVIII века и даже в начале XIX не стоит считать оскорбительным: размежевание значений между религиозно-историческим «иудей», тяготеющим к нейтральному «еврей», и презрительным «жид» закрепится позже. Хотя самими евреями, ставшими подданными Российской империи, это наименование воспринималось очень болезненно. Известно, что во время своего путешествия на юг империи в 1787 году Екатерина II приняла депутацию новороссийских евреев, которые подали петицию с просьбой отменить употребление оскорбительного для них слова «жид» — и императрица согласилась, предписав впредь использовать слово Разумеется, речь шла не о том, чтобы избавиться от религиозной и национальной нетерпимости к евреям, а лишь о слове — и действительно с начала XIX века в русской поэзии возникает слово «еврей» в его максимально нейтральном значении, тогда как слово «жид» все больше приобретает негативную оценочную коннотацию — это мы увидим позже, например, у А. К. Толстого.

Слово «еврей» (если верить НКРЯ, ведь какие-то примеры могли в него и не попасть) впервые возникает в поэме малоизвестной поэтессы Анны Буниной «Падение Фаэтона» в 1811 году. Это ирои-комическая поэма, в которой Бунина обращается к сюжету из «Метаморфоз» Овидия: сын Солнца, Фаэтон, решил проехать в огненной колеснице, но не совладал с конями и упал на землю. Одни исследователи предполагают, что под Фаэтоном в этой поэме подразумевается Александр Первый, другие — что это . Как бы то ни было, герою приписывается способность превзойти все народы в мудрости: тут-то среди прочих и появляются евреи:

Британцев научил торги водить,

Француженок наряды шить,

Совсем в другом контексте — высоком, библейском — впервые и почти одновременно, в 1814 году, возникает это слово у Василия Андреевича Жуковского в стихотворении «Библия». Это вольный перевод стихотворения маркиза Луи де Фонтана, который, в свою очередь, задумывал его как пролог к переложению библейской книги Иова (этот замысел не был осуществлен).

Сей книгой, от небес Евреям вдохновенной!

Ее божественным огнем воспламенен,

Полночный наш Давид на лире обновленной

Пророческую песнь псалтыри пробуждал, ―

И север дивному певцу рукоплескал.

Кажется, что эти два первых упоминания и задали две основные тенденции еврейской темы в русской поэзии первой половины XIX века: включение евреев в некий «имперский перечень» (особенно важное после второго раздела Речи Посполитой, когда в состав Российской империи вошли земли нынешних Польши, Белоруссии, Литвы, где было много еврейского населения) и серьезное осмысление евреев как народа, которому даровано высокое откровение. Первое — имперское — нередко подразумевало комический модус, второе было неизменно высоким. По словам критика и литературоведа Льва Аннинского, впервые подробно описавшего трансформацию образа еврея в русской поэзии, «два сюжета: библейский и имперский — сосуществуют в истории русской культуры, далеко не всегда при этом соприкасаясь».

Имперский модус

Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник / Wikimedia.org

Имперский модус неизменно строится на том, что автор и читатель видят в еврее другого — инородца, иноверца, отношение к которому может колебаться от иронии до романтического интереса. Если говорить об иронии, то она, как правило, возникает благодаря включению еврея в перечислительный ряд — до известной степени случайный. Именно это мы видим в ранней поэзии Пушкина: вот он, обращаясь к Александру Тургеневу, называет его верным покровителем «попов, евреев и скопцов», вот в неопубликованном при жизни кишиневском наброске:

[Под буркою казак], [Кавказа] властелин,

Болтливый грек и турок молчаливый,

Подобное перечисление видим и у Рылеева в поэме «Наливайко»:

Весне цветущей каждый рад;

Оно же в неоконченной пушкинской поэме «Братья-разбойники»:

И дикие сыны степей,

Калмык, башкирец безобразный,

И рыжий финн, и с ленью праздной

Еврей наделяется устойчивыми чертами — либо присущими ему самому («еврей сребролюбивый»), либо метонимически перенесенными на отношение к нему («Ко мне постучался презренный еврей» в пушкинской «Черной шали», написанной в кишиневской ссылке). Эти черты неизменны — от условной современности до условного же средневековья — именно отсюда возникает в «Скупом рыцаре» обращение-оксюморон «Проклятый жид, почтенный Соломон». Несколько особняком развиваются связанные с евреями эротические мотивы и контексты. Если еврей традиционно заслуживает презрения как обманщик и ростовщик, то еврейка — его жена, сестра или дочь — безусловно притягательна. Именно так излагается история непорочного зачатия в «Гавриилиаде». Кроме того, еврейская эротика провоцирует на смелые шутки — например, такую пушкинскую:

За поцелуй я не робея

Готов, еврейка, приступить —

И даже то тебе вручить,

Чем можно верного еврея

При этом отметим, что романтический сюжет нередко строится на взаимодействии с имперской моделью сознания. В 1820-е – первой половине 1830-х возникает целый ряд историй о любви русского к обитательнице национальной окраины — а вместе с тем и свободного, не тронутого цивилизацией мира. Собственно эта сюжетная модель и ложится в основу русской романтической поэмы: она задана в пушкинском «Кавказском пленнике» (1820), в несколько измененном виде предстает в его же «Цыганах» (1824) и в первой поэме Баратынского «Эда» (1821). Разумеется, в романтическом произведении подобный конфликт может завершиться только трагически: черкешенка спасает пленника и кончает жизнь самоубийством, Алеко из ревности убивает Земфиру и оказывается изгнанным из цыганского племени, «младая финляндка» Баратынского погибает, оставленная гусаром. С вариацией этого же сюжета мы сталкиваемся и в стихотворении Лермонтова «Баллада» («Куда так проворно, жидовка младая…»). Несмотря на то размежевание коннотаций «еврея» и «жида», о котором шла речь выше, слово «жидовка» здесь не имеет уничижительного контекста. Даже напротив: героиня демонстрирует ту самую смелость в любви превыше национальных и религиозных границ, которая свойственна героиням романтических поэм. К тому же и героиня, и ее возлюбленный погибают от рук ее отца, не простившего дочери неверность «закону Моисея», а это уже сюжет, апеллирующий к известнейшей балладе Жуковского «Эолова арфа». Словом, перед нами более чем традиционный романтический сюжет, в котором еврейка почти ничем не отличается от черкешенки или цыганки.

Куда так проворно, жидовка младая?

Час утра, ты знаешь, далек...

Потише, распалась цепочка златая,

И скоро спадет башмачок.

Вот мост! вот чугунные влево перилы

Блестят от огня фонарей;

Держись за них крепче, устала, нет силы!..

Вот дом — и звонок у дверей.

Безмолвно жидовка у двери стояла,

Как мраморный идол бледна:

Потом, за снурок потянув, постучала...

И кто-то взглянул из окна!..

И страхом и тайной надеждой пылая,

Еврейка глаза подняла,

Конечно, ужасней минута такая

Библейский модус

Но вернемся к Пушкину. Наряду с условным имперским сюжетом, связанным с еврейской тематикой, он обращается и к другому модусу — высокому или библейскому. Стихотворение «В еврейской хижине лампада…» было написано в 1826 году, вскоре после «Пророка», и при жизни Пушкина не печаталось. Как о начале неосуществленного замысла поэта о нем писал в своем дневнике ближайший друг Мицкевича Франтишек Малевский. Согласно этому источнику на вечере у Николая Полевого, издателя журнала «Московский телеграф», 19 февраля 1827 года, где были Вяземский, Мицкевич, Дмитриев, Баратынский, Пушкин говорил о своем замысле на тему «Вечного жида»: «В хижине еврея умирает дитя. Среди плача человек говорит матери: “Не плачь. Не смерть, а жизнь ужасна. Я странствующий жид. Я видел Иисуса, несущего крест, и издевался”. При нем умирает стодвадцатилетний старец. Это на него произвело большее впечатление, чем :

В одном углу бледна горит,

Перед лампадою старик

Читает Библию. Седые

На книгу падают власы.

Над колыбелию пустой

Еврейка плачет молодая.

Сидит в другом углу, главой

Поникнув, молодой еврей,

Очевидно, что это стихотворение — экспозиция какой-то истории о еврейской жизни. Как отмечает Евгений Никольский, оно «полно психологических деталей: горе хозяев передалось и предметам, Он же замечает, что «лампада» и «медные застежки» на книгах — атрибут скорее не еврейский, а раннехристианский, а «пустая колыбель» имеет не только буквальное, но и символическое значение. Описание горюющей семьи, оплакивающей смерть младенца, прерывается полночным стуком в дверь. Незнакомцем с дорожным посохом в руке может быть Вечный Жид — Агасфер. Ю. М. Лотман в статье «Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе» развивал предположение о взаимосвязи между замыслом об Агасфере и драматическим замыслом поэмы «Иисус». По его мнению «Ключом к реконструкции замысла об Иисусе должно быть предположение о сюжетном антагонисте, которого Пушкин собирался противопоставить главному герою».

Таким образом, можно предположить, что эпизод в еврейской хижине носит отнюдь не описательный характер: он включен в пушкинское понимание всемирной истории, где над пустой колыбелью должна развернуться своего рода сцена всемирной мистерии. Замысел не был осуществлен, но само его возникновение знаменательно: в нем и следа нет ни имперского презрения к гонимому народу, ни эротической игры. По предположению исследователя, этот неоконченный текст связан с будущими «Маленькими трагедиями», идея которых рождается тогда же, Говоря сегодняшним языком еврей становится не угнетенным национальным меньшинством в Российской империи, а героем всемирной истории.

Именно это мы наблюдаем в целом ряде библейских переложений середины века — например, в «Валтасаре» Александра Полежаева (1828):

К Валтасару предстал

И слова прочитал:

Мани, факел, фарес!

Вот слова на стене;

Волю бога небес

В «Сампсоне» (1840) Льва Мея (заметим, к слову, автора большого цикла «Еврейские песни»):

Про твоих праотцов

Как их вел Моисей

Вдоль степей, вдоль песков,

К ханаанским странам,

Про ковчег, про Сион,

У Жуковского в «Повести об Иосифе Прекрасном» (1846):

Или у Каролины Павловой в «Разговоре в Трианоне» (1848):

Я видел, как сошлись евреи

Судить мессию своего;

В награду за слова спасенья

Я слышал вопли исступленья:

«И чуждый всем еврей скорбел о храме»

По словам Льва Аннинского, «даже у крупнейших поэтов, ведущих диалог с Богом, нет в Божьем мире места КОНКРЕТНОМУ еврею, который мыкается где-нибудь в местечке, в черте оседлости Западного края, где-то там суетится в шинке, мудрствует в хедере, горбится в сапожной мастерской. Такого еврея русская поэзия еще не разглядела» . Эта мысль представляется нам не совсем точной: такого еврея русская поэзия второй половины XIX века как раз разглядела, но удостоила не пристального взгляда, а лишь беглого и чаще всего презрительного упоминания. К сожалению, общепринятое в Российской Империи отношение к евреям немало этому способствовало, и если в годы правления Александра II антисемитизм несколько ослабел, в частности, евреи получили возможность гимназического и даже высшего образования, то при Александре III он усилился вновь. Впрочем, и при том, и при другом императоре его было вполне достаточно для того, чтобы обвинять евреев (слова «жид» опять перестали стесняться) во всех возможных грехах. К извечному обвинению в ростовщичестве добавилось обвинение в спаивании русского народа — в частности, оно нашло свое отражение в стихотворении Алексея Константиновича Толстого «Богатырь» (1850):

Питейное дело растет,

Жиды богатеют, жиреют,

Беднеет, худеет народ.

<…>

За двести мильонов Россия

Жидами на откуп взята —

За тридцать серебряных денег

Они же купили Христа.

И много Понтийских Пилатов,

И много лукавых Иуд

Отчизну свою распинают,

Даже еврейская религия, вызывавшая еще совсем недавно скорее поэтическое восхищение, рождает теперь лишь недоуменное сожаление. В сонете Николая Минского «На корабле» (1885) описаны разные вероисповедания, при этом каждое по-своему притягательно — кроме разве что иудаизма:

Склонялся день за горы Дагестана.

И все, молясь, глядели на восток.

Татаре повторяли стих Корана,

Рабы Христа творили знак святой.

Калмыки в тишине взывали к Ламе,

И чуждый всем еврей скорбел о храме

Едва ли не единственный поэт, который находит в это время возможность заступиться за страдающее еврейское племя, — это Василий Курочкин. Сын крепостного, народоволец, сатирик, он подвергает осмеянию то общественное мнение, которое извечно обвиняет евреев во всем. В стихотворении «Благоразумная точка зрения», воплощающем позицию «среднего человека», то есть носителя массового сознания, он говорит:

Ненавистен мне неграми торг,

На сиамцев взглянув в «Иллюстрации»,

Прихожу я в невольный восторг;

Но еврея, греховно упадшего,

Мне «Основа» и разум велит, ―

С точки зрения Зотова младшего,

Против антисемита В. Р. Зотова, редактора «Иллюстраций», обращено и стихотворение Курочкина «Мы все смешное косим, косим…» (1860):

Вы — гнома злобы и вражды;

Для нас ― евреи суть евреи;

Поворот в осмыслении еврейской темы произойдет в конце XIX века. Он будет связан с поэтом Семеном Надсоном, осмыслившим свое происхождение как поэтическую тему. Но об этом — в следующем материале.

Любишь читать наши материалы?

Поддержи нас!

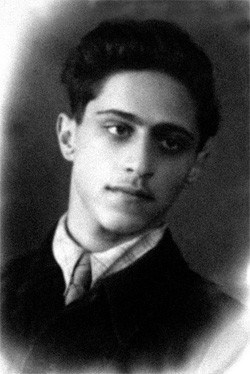

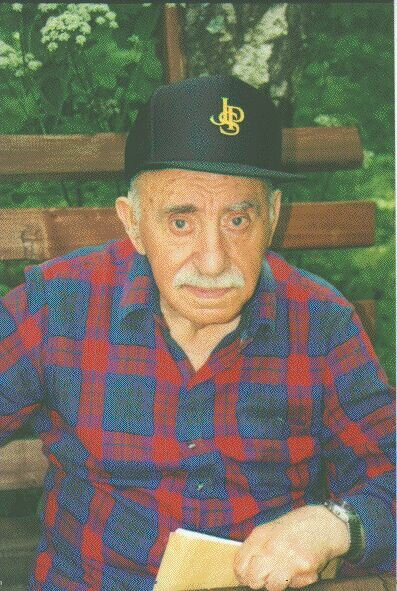

Семен Надсон

Семен Надсон, фото «Шерер, Набгольц и Ко.», 1885 / Стихотворения С. Я. Надсона., стр. 1,

Москва: К. Т. Солдатенков, 1887 / НЭБ

Первым сказать о себе как о еврее довелось в русской поэзии Семену Яковлевичу Надсону (1862–1887) — поэту необычайной популярности, довольно скромного дарования и трагической судьбы. В автобиографии, написанной по просьбе Семена Афанасьевича Венгерова для «Истории новейшей русской литературы», Надсон писал: «Подозреваю, что мой прадед или прапрадед был еврей. Отец Надсона, надворный советник Яков Семенович Надсон, действительно скончался от душевной болезни, когда мальчику едва исполнилось два года. В том, что касается «подозрения», биографы поэта видят некоторое лукавство: дед поэта крестился во взрослом возрасте, отец был крещен при рождении; рано осиротевший мальчик (мать умерла, когда ему было одиннадцать) общался с родственниками со стороны отца (они жили в Киеве), а взявшие его на воспитание родственники с материнской стороны постоянно напоминали ему о его еврействе. В восемнадцатилетнем возрасте Надсон записывает в своем дневнике: «Когда во мне, ребенке, страдало оскорбленное чувство справедливости, и я, один, беззащитный, в чужой семье, горько и беспомощно плакал, мне говорили: “Опять начинается жидовская комедия”, с нечеловеческой жестокостью оскорбляя во мне память отца».

По всей вероятности, Надсон осознавал свое еврейство как своего рода романтическую «печать отверженности»: оно усугубляло и без того немалые печали, которые выпали на его долю — сиротство, нелюбимая военная служба (родственники считали, что это единственная для него возможность загладить грех своего происхождения), рано давшая знать о себе болезнь. Если в юности Надсон страдал от антисемитизма своих родных, то в последние годы жизни — от нападок критика Виктора Петровича Буренина (в кругу почитателей Надсона сложилось представление о том, что именно они стали . Несмотря на то, что короткий период взрослой жизни Надсона пришелся на годы правления Александра III, отношение к поэту ни в коей мере не было проявлением государственного антисемитизма: поэт получил в 1886 году Пушкинскую премию, сборник стихотворений Надсона выходил до революции 29 раз и общим тиражом 200 тысяч экземпляров — превысил тиражи дореволюционных изданий Лермонтова. Речь шла именно о частных, хотя и чрезвычайно болезненных унижениях. По словам Владимира Галактионовича Короленко, «того, что проделал Буренин над умирающим Надсоном, не было ни разу . Впрочем, отношение к Надсону стало и своего рода маркером порядочности в среде российской интеллигенции. В поэзии Надсона читатель : это лицо было еврейским и подвергалось антисемитским нападкам, оно нуждалось в защите. Именно популярность Надсона во многом способствовала той терпимости к евреям — а иногда и непосредственному сочувствию им, которые куда более массово проявились во время «дела Дрейфуса».

Сам Надсон осмыслил свое еврейское происхождение лишь в одном стихотворении — «Я рос тебе чужим, отверженный народ…» (1885). Приведем его полностью:

И не тебе я пел в минуты вдохновенья.

Твоих преданий мир, твоей печали гнет

Мне чужд, как и твои ученья.

И если б ты, как встарь, был счастлив и силен,

И если б не был ты унижен целым светом, —

Иным стремлением согрет и увлечен,

Я б не пришел к тебе с приветом.

Но в наши дни, когда под бременем скорбей

Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья,

В те дни, когда одно название «еврей»

В устах толпы звучит как символ отверженья,

Когда твои враги, как стая жадных псов,

На части рвут тебя, ругаясь над тобою, —

Дай скромно стать и мне в ряды твоих бойцов,

Это стихотворение Надсона, написанное «гражданским» шестистопным ямбом (ср.: «Не верь, не верь себе мечтатель молодой…», «Отделкой золотой блистает мой кинжал…» Лермонтова), впервые, кажется, воплотило один из парадоксов самосознания еврея, воспитанного в русской культуре (а в случае Надсона — еще и в православной религии). Это отчуждение от тех, кому герой близок по крови («Твоих преданий мир, твоей печали гнет, / Мне чужд, как и твои ученья») и вместе с тем — стремление стать на сторону своих, чтобы быть вместе с гонимыми и оскорбленными (именно об этом не имевшая ни капли еврейской крови Марина Цветаева скажет: «В сем христианнейшем из миров / Кроме того, Надсон разрушает в этом стихотворении две устойчивых мифологемы российских антисемитов: миф о еврейском богатстве («Но в наши дни, когда под бременем скорбей, / Ты гнешь чело свое…») и миф об отсутствии связи между библейскими и современными евреями («И если бы, как встарь, был счастлив и силен, / В истории русской поэзии Надсон остался поэтом второго ряда, но в истории отношения российской интеллигенции к евреям его судьба и единственное стихотворение на еврейскую тему сыграли чрезвычайно важную роль.

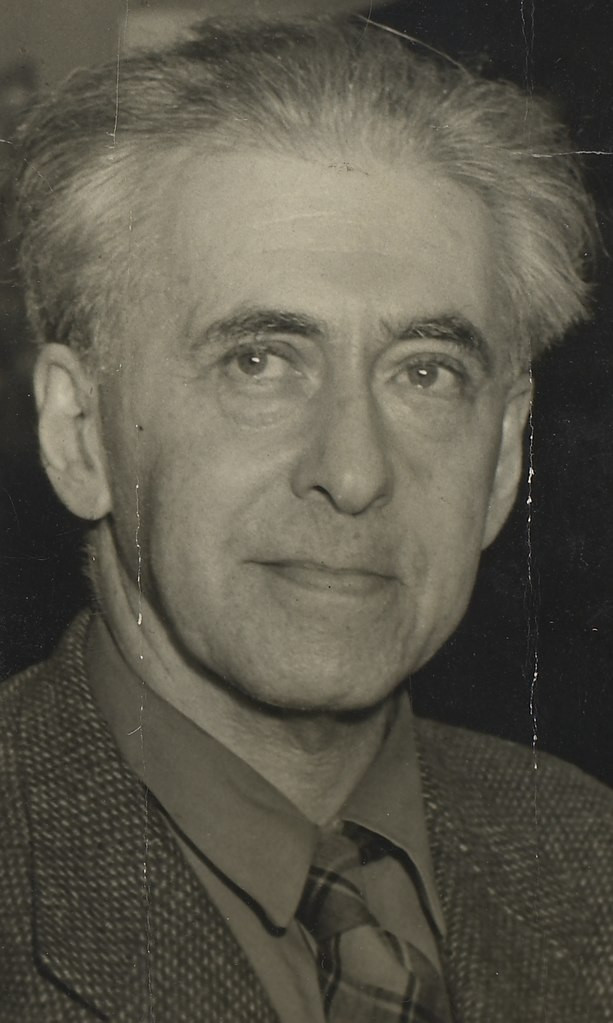

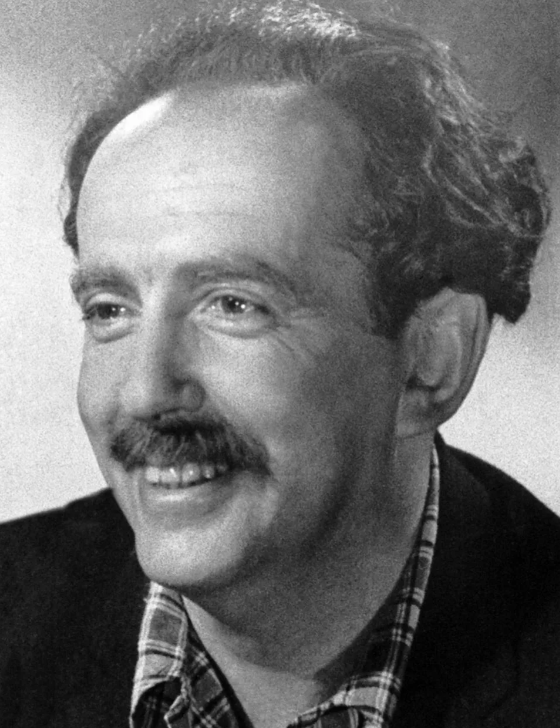

Илья Эренбург

Илья Эренбург, автор неизвестен, 1925, общественное достояние //

Rozpravy Aventina. List pro kulturu, umeni, kritika a zvlaste literaturu. 1925.

Илья Григорьевич Эренбург родился через три года после смерти Надсона, в 1891 году. Но в день своего семидесятилетия, в 1961-м, он сказал по советскому радио, в сущности, то же, что написал в рассмотренном выше стихотворении Надсон: «Я русский писатель. А покуда на свете существует хоть один антисемит, я буду с гордостью отвечать на вопрос

Родившийся в Киеве в семье инженера, Илья Эренбург получил образование в московской гимназии, из шестого класса которой был исключен за революционную деятельность. Хранительницей еврейской культуры в семье была мать, сторонником неизбежной в России ассимиляции — отец. «Я родился в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями: она выросла в религиозной семье, где боялись и Бога, которого нельзя было называть по имени, и тех «богов», которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала ни о Судном дне на небе, ни о погромах на земле. Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед проклял его за то, что он пошел учиться . Семья во многом предопределила двойственность отношения Эренбурга к еврейству, одновременное притяжение к нему и отталкивание от него. Это амбивалентное самоощущение еврея, ассимилированного в русскую, а затем и в европейскую культуры, отразилось в двух ранних стихотворениях Ильи Эренбурга — «Евреи, с вами жить не в силах…» и «Еврейскому народу» («Народ, ведущий род от Авраама…»):

Чуждаясь, ненавидя вас,

В скитаньях долгих и унылых

Я прихожу к вам всякий раз.

Во мне рождает изумленье

И ваша стойкость, и терпенье.

И необычная судьба,

Судьба скитальца и раба.

Отравлен я еврейской кровью,

И где-то в сумрачной глуши

Моей блуждающей души

Я к вам таю любовь сыновью,

И в час уныний, в час скорбей

Я чувствую, что я еврей!

С одной стороны — вполне в духе имперских установок — еврейская кровь представляется лирическому герою «ядом», которым он отравлен по факту рождения. С евреями он идентифицирует себя лишь отчасти, стараясь максимально отделить себя от них («Евреи, с вами жить не в силах»). С другой стороны, экзистенциальное сыновье чувство оказывается сильнее факта совершившейся ассимиляции («И в час уныний и скорбей / Я чувствую, что я еврей»). Эренбург не принимает свою национальную принадлежность безоговорочно: он уже в юности делает ее объектом рефлексии. Вероятно, это сыграет свою роль в будущем, когда Эренбург действительно придет на помощь еврейскому народу «в час скорбей» (но об этом позже).

Народ, ведущий род от Авраама,

Когда-то мощный и большой народ,

Пахал ты землю долго и упрямо,

Трудясь над нивами из года в год.

Ты был народом юным и веселым

В своих родных и вспаханных полях,

Раскинувшись по плодоносным долам,

В росой сверкавших пальмовых шатрах.

Но, недовольный избранным уделом,

Покинув пастбища и отчий дом,

Побрел ты нищий по чужим пределам

И сделался пришельцем и рабом.

Всегда униженный, гонимый,

Под тяжким бременем забот,

Ты шествуешь едва терпимый,

Бессильный и больной народ.

Ты столько выдержал позора,

Ветров, изгнаний и тюрьмы,

Тебя боятся точно мора,

И сторонятся как чумы.

Пришелец жалкий и убогий,

Ко всем народам ты привык,

Забывши о еврейском Боге

И потеряв родной язык.

Ты больше не взрываешь нивы,

Не стережешь стада овец,

В своей лавчонке боязливой

Ты ныне — жадный торговец.

Старик ослепший и злосчастный,

Рожденный некогда в полях,

Ты умираешь ежечасно

В неумолимых городах.

Лишенный нив, средь душных сводов,

Стеною крепкой обнесен,

Рождая немощных уродов

От вырождающихся жен,

Еврей, ты — раб у всех народов,

Ты — парий между всех племен.

Ты здесь не нужен; пришлый и гонимый

Среди своих расслабленных детей,

Уйди к родным полям Иерусалима,

Где счастье знал ты в юности своей.

Увидишь ты покинутые нивы,

И снова двинешь заржавелый плуг.

Быть может, там, под ветками оливы

Ты отдохнешь от долголетних мук.

И, если должен ты погибнуть вскоре,

Умри не здесь, среди чужих полей,

А там, где видел ты иные зори,

Где счастье знал ты в юности своей.

Соединяя прошлое и настоящее еврейского народа, Эренбург вместе с тем противопоставляет их. Еврейский народ сам оказывается и виновником и жертвой своего нынешнего положения; вынужденная изоляция («парий между всех племен») усугубляет и врожденные уродства («от вырождающихся жен») и изъяны национального характера («Ты ныне жалкий торговец»). Позиция Эренбурга по отношению к своему народу едва ли не больше всего напоминает лермонтовское отношение к своему поколению, заявленное в первой строке «Думы»: «Печально я гляжу на наше поколенье…». Печально, но на наше. На наше, но со стороны, не сливаясь с ним полностью, не отождествляя себя с ним. В случае Ильи Эренбурга это полное самоотождествление с еврейским народом несомненно произойдет. Но — после Второй мировой, Холокоста, советских антисемитских кампаний.

Саша Черный

общественное достояние / Wikimedia

Наряду с официальным антисемитизмом, «чертой оседлости», процентной нормой, газетным обсуждением «еврейского засилья», в последние имперские десятилетия активно набирал силу и бытовой антисемитизм. В начале ХХ века по России прокатилось несколько волн еврейских погромов, на которые откликнулся сатирическими инвективами поэт Саша Черный (Александр Михайлович Гликберг). Будучи крещеным еще в раннем детстве, поэт не мог стать жертвой официального, имперского антисемитизма, зато яростно реагировал как на него, так и на обывательское отношение к евреям. Особое негодование Саши Черного вызывал «Союз русского народа»: «Бедный русский народ! Это так же звучит, как Союз детоубийц и растлителей!». Та же мысль звучит и в стихотворении «Четыре нравственных урода» (1908): «Четыре нравственных урода — / Один шпион и три осла — / Назвались ради ремесла / “Союзом русского народа”».

Сатирические инвективы, направленные против антисемитов, Саша Черный неоднократно публиковал в «Сатириконе» — это и рассказ «Вечер юмора» (с подзаголовком «На съезде истинно русских», 1908), и стихотворения «Смех сквозь слезы» (1909), и «Юдофобы» и, наконец, стихотворение «Еврейский вопрос» (два последних были опубликованы в одном — 47 номере журнала, который вышел в 1909 году с подзаголовком «Специальный еврейский номер»):

Для господ шулеров и кокоток пера,

Для зверей, у которых на сердце кора,

Для голодных шпионов с душою барбоса

Вопрос разрешен лезвием топора:

«Избивайте евреев! Они — кровопийцы.

Кто Россию к разгрому привел? Не жиды ль?

Мы сотрем это племя в вонючую пыль.

Паразиты! Собаки! Иуды! Убийцы!»

Вот вам первая темная быль.

Для других вопрос еврейский —

Пятки чешущий вопрос:

Чужд им пафос полицейский,

Люб с горбинкой жирный нос,

Гершка, Сруль, «свиное ухо» —

Столь желанные для слуха!

Пейсы, фалдочки капотов,

Пара сочных анекдотов:

Как в вагоне, у дверей

В лапсердаке стал еврей,

Как комично он молился,

Как на голову свалился

С полки грязный чемодан —

Из свиной, конечно, кожи…

Для всех, кто носит имя человека,

Вопрос решен от века и на век —

Нет иудея, финна, негра, грека,

Есть только человек.

У всех, кто носит имя человека,

И был, и будет жгучий стыд за тех,

Кто в темной чаще заливал просеки

Кровавой грязью, под безумный смех…

Но что — вопрос еврейский для еврея?

Такой позор, проклятье и разгром,

Что я его коснуться не посмею

Подобно многим выходцам из еврейской среды, сознательно связавшим свою жизнь с русской литературой и культурой, Саша Черный не любил местечково-национальных черт. Но не терпел и насмешек над евреями и не принимал никаких форм антисемитизма — от имперских запретов до шовинистических насмешек.

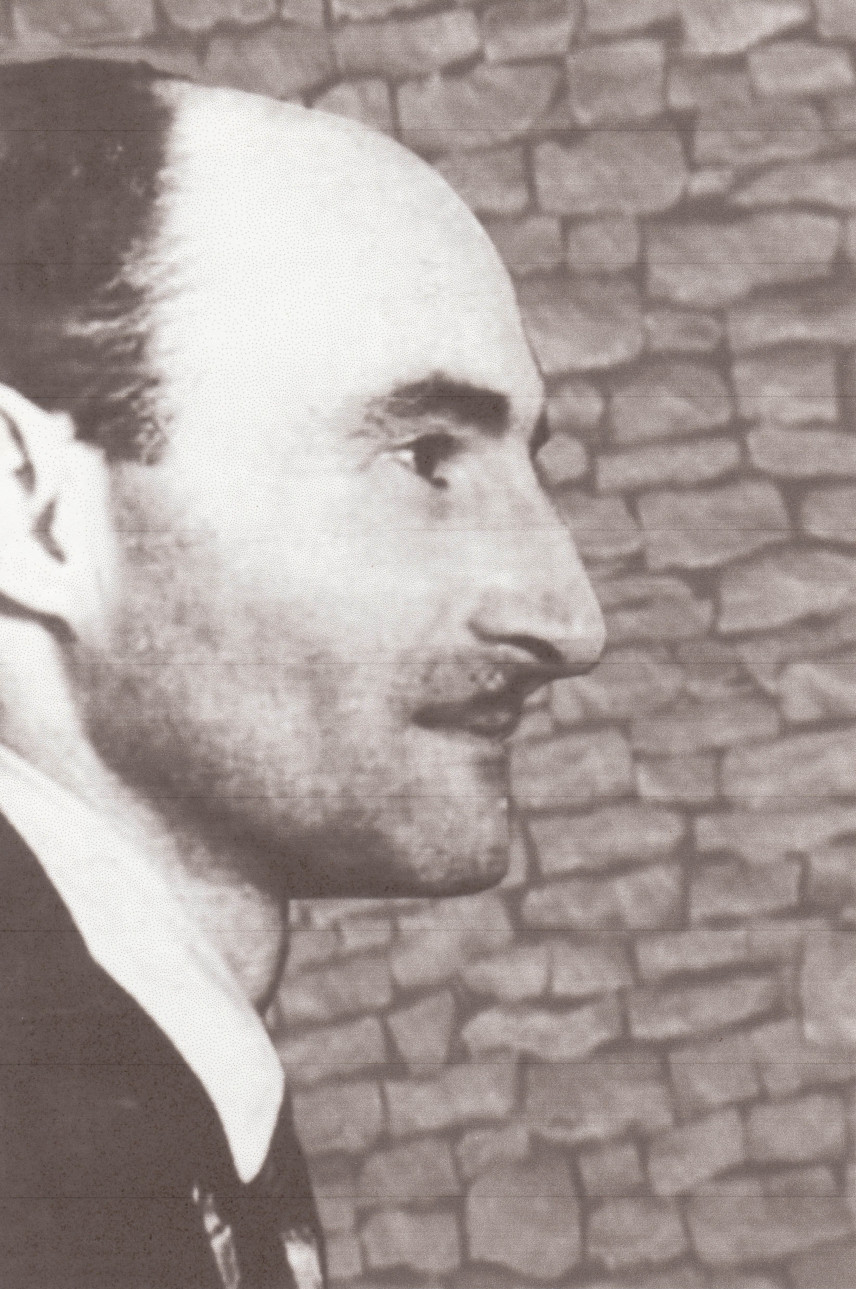

Осип Мандельштам

Портрет Осипа Мандельштама, Лев Бруни, 1916, местонахождение неизвестно / libfl.ru

Осип Мандельштам был ровесником Ильи Эренбурга. Он родился в том же 1891 «ненадежном году» и точно так же мог бы сказать о «буржуазной семье». Как и в случае Эренбурга, русская культура уже в детстве Мандельштама решительно взяла верх над еврейской. В автобиографической книге «Шум времени» он писал: «Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал. Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры, угрозой разрушенья, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг "Бытия", заброшенных в пыль на книжную полку шкафа, ниже Гете и Шиллера, и В ранней лирике Мандельштама — вплоть до 1916 года — мы не найдем, пожалуй, никаких следов его еврейства, хотя очевидно, что в юности поэт немало размышлял о нем. Впервые еврейская тема отчетливо проступает у Мандельштама в стихотворении 1916 года «Эта ночь непоправима…»

А у вас еще светло!

У ворот Ерусалима

Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее —

Баю-баюшки-баю, —

В светлом храме иудеи

Хоронили мать мою.

Благодати не имея

И священства лишены,

В светлом храме иудеи

Отпевали прах жены.

И над матерью звенели

Голоса израильтян.

Я проснулся в колыбели,

В приведенном стихотворении речь идет о смерти и похоронах матери Мандельштама Флоры Осиповны. 26 июля 1916 года она неожиданно скончалась в возрасте пятидесяти лет от инсульта и 28 июля была погребена на Еврейском Преображенском кладбище (это название распространилось на еврейский участок от соседнего православного кладбища).

В стихотворении возникает как бы интерференция двух обрядов: никакого отпевания в храме в иудаизме нет; если кладбище расположено неподалеку от дома, покойника несут к могиле на носилках. Если же место захоронения находится на значительном расстоянии, тело туда везут и носилки, как правило, черные (этот образ возникает у Мандельштама в стихотворении «Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…»), Так было, очевидно, и с матерью поэта — речь идет о Доме для отпевания умерших еврейского Преображенского кладбища, неточно называемого «кладбищенской синагогой» Черный и желтый — цвета, прочно связанные в художественном мире Мандельштама с иудейством. Но мир, к которому принадлежит его мать, для Мандельштама опять же является одновременно своим и чужим. Иудеи и израильтяне — они, но не «я»; «я» принадлежу к их миру, поскольку осиян черным солнцем, связанным со смертью матери.

В последние десятилетия XIX века и первые десятилетия ХХ поэты, пишущие на русском языке, смогли заговорить о своем еврействе от первого лица. Но разговор этот был сложным: он требовал вынужденного дистанцирования от «своих» и в то же время признания своей инакости среди «чужих».

Любишь читать наши материалы?

Поддержи нас!

Иосиф Уткин. «Повесть о рыжем Мотэле…»

Форзац в книге: Иосиф Уткин «Лирика».

М.: Художественная Литература, 1939.

Поэма Иосифа Уткина «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох» была опубликована в 1925 году. В отличие от многих других комсомольских поэтов, писавших на еврейскую тему, Иосиф Уткин не был выходцем из еврейского местечка. Он родился во Внутренней Монголии, на КВЖД, работал в молодежной газете Иркутска «Комсомолия», в 1924 году был отправлен по комсомольской путевке на учебу . «Повесть о рыжем Мотэле…» стала первым из его больших произведений и, в сущности, самым известным из написанного поэтом. Еще до публикации ее прочел на поэтическом вечере во ВХУТЕМАСе Владимир Маяковский (никому не известного Иосифа Уткина публика слушать не пожелала); в 1925 году поэма была опубликована в журнале «Молодая гвардия», а в 1926-м вышла отдельным изданием с замечательными иллюстрациями . При жизни поэта «Повесть о рыжем Мотэле…» четыре раза выходила отдельными изданиями; более того — в 1929 году композитор Михаил Гнесин написал на слова поэмы вокальный цикл для голоса и фортепиано «Музыка к “Повести о рыжем Мотэле”». Цикл состоял из восьми романсов — «Вступление» «При чем и не при чем», «На базаре», «В очереди», «В синагоге», «Часы», «Погребальная» и «В чем фокус? (размышления о жизни)». Вокальный цикл был издан в Москве и в Вене, его «юмор и скорбную прочувствованность» отмечали многие. Надо сказать, что «Повесть о рыжем Мотэле» вообще высоко оценили современники: так, акмеист Михаил Зенкевич, тонкий знаток поэзии, близкий Гумилеву и Мандельштаму, назвал ее «лучшим (и не только в поэзии) изображением революции в черте старой еврейской оседлости».

Действие «Повести о рыжем Мотэле…» происходит в Кишиневе — городе, где в 1903 году состоялся один из самых страшных в Российской империи еврейских погромов. Маленький Мотэле — имя его в свою очередь напоминает о романе Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл» (1907–1916) — растет как обычный еврейский ребенок в бедной семье в черте оседлости: он мечтает учиться, но вместо этого работает портным, как его отец и дед; подрастая, влюбляется в Риву — но отец-раввин готов отдать ее только за богатого мужа. Два кишиневских погрома делают Мотэле сиротой. Но юноша-мечтатель — не унывает), и революция наконец приносит ему счастье: он женится на Риве и становится комиссаром. Правда, как замечает израильский филолог Михаил Вайскопф, «лучше бы он остался портным: меньше бы крови все это стоило, и чужой, В описании кишиневских погромов Иосиф Уткин, по предположению того же исследователя, ориентируется на два текста: написанную на иврите поэму Хаима Бялика «Город резни» и ее перевод на русский, сделанный Владимиром (Зеэвом) Жаботинским. Оба демонстрируют «чудовищную по своей космической мощи картину кишиневского истребления». В «Повести о рыжем Мотэле…» на месте описания самого кишиневского погрома зияет лакуна, но притягательной эта поэма стала не столько из-за непривычной для русской литературы темы, сколько, вероятнее, из-за той картины местечкового детства, в которой многие читатели Уткина узнавали то, что было им хорошо знакомо. Кажется, именно это и обеспечило, если не популярность, то, по крайней мере, знание о «Повести…», сохранившееся в еврейской среде уже после того, как имя комсомольского поэта Иосифа Уткина было почти окончательно забыто.

ДО БЕЗ ЦАРЯ И НЕМНОГО ПОСЛЕ

И дед и отец работали.

А чем он хуже других?

И маленький рыжий Мотэле

Работал

За двоих.

Чего хотел, не дали.

(Но мечты его с ним!)

Думал учиться в хедере,

А сделали —

Портным.

— Так что же?

Прикажете плакать?

Нет так нет!

И он ставил десять заплаток

На один жилет.

И…

(Это, правда, давнее,

Но и о давнем

Не умолчишь.)

По пятницам

Мотэле давнэл,

А по субботам

Ел фиш.

<…>

Да, под каждой слабенькой крышей,

Как она ни слаба, —

Свое счастье, свои мыши,

Своя

Судьба.

И сколько жизнь ни упряма,

Меньше, чем мало, — не дать.

И у Мотэле

Была мама,

Старая еврейская мать.

Как у всех, конечно, любима.

(Э-э-э…Об этом не говорят!)

Она хорошо

Варила цимес

И хорошо

Рожала ребят.

И помнит он годового

И полугодовых…

Но Мотэле жил в Кишиневе,

Где много городовых,

Где много молебнов спето

По царской родовой,

Где жил… господин… инспектор

С красивой бородой…

Трудно сказать про омут,

А омут стоит

У рта:

Всего…

Два…

Погрома…

И Мотэле стал

.

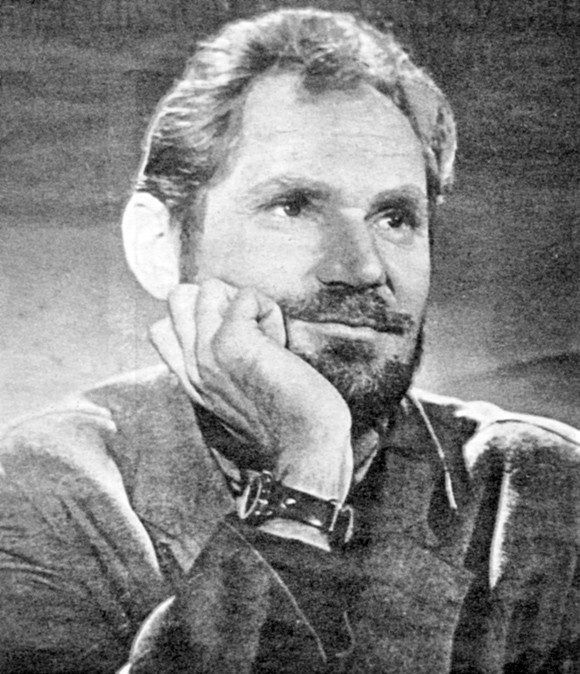

Михаил Светлов. «Хлеб», «Еврей-земледелец», «Стихи о ребе».

// Огонёк, 1941, №9 / Общественное достояние

Настоящее имя Михаила Светлова — Мотл Шейкман. Его детство прошло в городе Екатеринославе (ныне Днепр) в семье настолько бедной, что на первый свой гонорар четырнадцатилетний автор купил буханку хлеба. В автобиографии, написанной в годы учебы в Москве, Михаил Светлов иронизировал: «Отец — буржуа, мелкий, даже очень мелкий. Он собирал десять знакомых евреев и создавал “акционерное общество”. Акционерное общество покупало пуд гнилых груш и распродавало его пофунтно. Разница между приходом и расходом шла на мое образование». Отличительной чертой поэзии Светлова — наряду с общепринятой комсомольской романтикой — стала ирония и самоирония, с которой Светлов неизменно обрисовывал своих героев (так, в его «Русалке»: «И волны бушуют, и хочет волна / Доплеснуть до прибрежного кооператива»). Именно через призму этой знаменитой иронии увидены и изображены его выходцы из еврейских местечек. Знакомый с детства мир воспринимается Светловым как окончательно утраченный. В «Стихах о ребе» (1923) об этом свидетельствует и «выцветший Талмуд», и устаревшая мудрость, которую он проповедует. Но в мир старого местечка уже пришла, как представляется Светлову, новая революционная правда. Эта концепция в целом была характерна для еврейских комсомольских поэтов. По словам Михаила Вайскопфа, «…дети сменили талмудическую схоластику на другие абстракции: веру в торжество социализма, советский патриотизм и прочий сладостный Не отрекаясь от «отцов», Светлов утверждает совсем иную мудрость: «Знаю я — отец усердно молится, / Замолив сыновние грехи, / Мне ж сверкающие крики комсомольца / Перелить в свинцовые стихи».

Поэма «Хлеб» была написана в 1927 году. Ее герой, старый еврей Самуил Израилевич Либерзон — «кочевой гражданин неизвестной страны». Он вдовец, его дочери погибли во время погрома (эта тема сближает «Хлеб» с «Повестью о рыжем Мотэле»). Все, что было в жизни старого Либерзона и его сына Моисея — это «отблеск маленькой революции / и пожар большого погрома». Главное, что стремится передать старший Либерзон своему сыну — ненависть к погромщику Игнату Можаеву, убийце его родных. Но мальчик уже устремлен в будущее, и оно связано не столько с советской властью, сколько с русской поэзией: «Ах, как много учиться нужно! / Бродит взгляд его опущенный / По страницам «Александра / Сергеевича Следующая глава сводит на гражданской войне двух сыновей — Ивана Можаева и Моисея Либерзона. Между ними уже нет вражды — есть то будущее, за которое они готовы сражаться. Финал же соединяет двух стариков — окончательно осиротевшего после смерти сына Самуила Либерзона и Игната Можаева, который извиняется перед ним за свое участие в погроме: «Был я очень уж молодым, / И к тому же довольно пьяным, / Был я темным, / Был слепым, / Несознательным хулиганом...». Ветхозаветную вражду заменяет «человеческий теплый лепет»; черта оседлости, как представлялось молодому Светлову, навсегда ушла в прошлое и повториться погромы не могут.

«Еврей-земледелец» (1927) — это монолог, написанный от первого лица. Еще за десять лет до его создания такое название легко бы могло показаться оксюмороном (некоторый иронический отсвет — по крайней мере для живущих в России — лежит на нем и до сих пор). Дело в том, что указом Александра II 1886 года евреям в Российской империи воспрещалось жить в сельской местности и заниматься земледелием, даже в границах черты оседлости! В сущности, эта замкнутость друг на друга небольших групп ремесленников и торговцев и порождала знаменитую местечковую бедность. Как пишет историк Павел Полян, «еврейские массы в городах и местечках черты оседлости характеризовались повышенной рождаемостью, скученностью населения, явной и латентной безработицей: иными словами, большая часть российского еврейства все более погружалась в бедность и нищету». Герой стихотворения Светлова счастлив самим преодолением этой прежней границы: он, говоря словами Вольтера, «возделывает свой сад»: «По сравнению с городским / Здесь довольно приятный климат»; «Молодые сады в меня / Яблоками швыряют». Пес хозяина получает отдельную конуру, а за слово «жид» готов перекусить горло. Еврей-земледелец еще помнит старые дни: «Как полиция, облака / Собираются надо мною», но точно знает, что возврат к прошлому невозможен. Хотя сам он остался прежним мечтателем, опаздывающим к назначенному часу семейного ужина:

Скоро маленькие ростки

Кверху голову приподымут. —

По сравнению с городским

Здесь довольно приятный климат.

Словно дети, к себе маня,

Из-за каменного сарая

Молодые сады в меня

Яблоками швыряют.

Черный пес впереди бежит,

Поднял голову, смотрит гордо,

Назови его только «жид» –

Он тебе перекусит горло.

Он бежит впереди меня...

— Собакевич вы мой, запомните:

Вы живете с этого дня

В конуре, как в отдельной комнате!..

Ветерок заиграл слегка

Бороды моей сединою,

Как полиция, облака

Собираются надо мною.

Вечереет, и впотьмах

Брызжут капельки дождевые,

Будто плачут о старых днях

Постаревшие городовые.

Мне бывает чего-то жаль,

Как жалеют о чем-то дети...

Где ты скрылась, моя печаль,

Где живешь ты теперь на свете?

Светлый ветер тебя унес

И развеял тебя по пустыне,

Иорданом соленых слез

Я не встречу тебя отныне...

Надо мною слова плывут —

Скоро песня в полях родится,

Это дети мои поют,

Это слушает их пшеница.

Я усядусь в кругу семьи...,

Ах, ведь я опоздаю снова, —

Обещал я прийти к семи,

А теперь уже полвосьмого.

1927

Осип Мандельштам. «Жил Александр Герцевич…»

// Wikimedia / Общественное достояние

Известное стихотворение Осипа Мандельштама «Жил Александр Герцевич…» (1931) тесно связано со стихотворениями, рассмотренными выше, хотя сам Мандельштам к «комсомольской поэзии» относился более чем иронически. И тем не менее без появления «рыжего Мотэле» или «еврея-земледельца» в русской поэзии вряд ли могла возникнуть фигура «еврейского музыканта» Александра Герцевича. У героя этого стихотворения был вполне конкретный прототип, что нечасто бывает в лирике; благодаря разысканиям мандельштамоведов, прежде всего, Леонида Видгофа, о нем известно не так уж мало. Александр Беккерман — а речь именно о нем — был соседом брата поэта, Александра Эмильевича по коммунальной квартире в Старосадском переулке. В начале 1930-х годов Осип Мандельштам некоторое время жил у брата; комнаты Александра Мандельштама и Александра Беккермана соседствовали. Раиса Сегал вспоминала: «Среди многочисленных жильцов нашей квартиры было два брата, оба — музыканты: Григорий и Саша Беккерманы. Саша был старшим, он не был профессиональным музыкантом, хотя, по-моему, играл лучше младшего. Он стал врачом-гинекологом, работал в платной клинике. У них была небольшая комната, почти всю ее занимал колоссальный рояль. Я очень любила сидеть на маленькой скамеечке и слушать, как Саша играет Шопена, Шуберта, Листа…». Как врач Александр Беккерман упомянут в справочнике «Вся Москва»: «Беккерман Ал-др Герц., врач-уролог, Старосадский п., д. 10, кв. 3, т. 4-80-76 (Клин. 2-ого МГУ)». Известны его научные работы по урологии, а по архивным данным клиники, в которой он работал, можно установить и его дату рождения — 1903 (то есть герою стихотворения Мандельштама чуть меньше тридцати, он двенадцатью годами младше автора). Дожил Александр Беккерман до 1959 года.

По воспоминаниям Семена Израилевича Липкина в этом стихотворении была еще одна строфа, впоследствии исключенная Мандельштамом: «Он музыку приперчивал, / Как жаркое харчо, / Ах, Александр Герцевич, / Чего же вам еще?». Исключенная строфа (видимо в этом и состояла причина ее изъятия) относилась не к Александру Беккерману, а к его младшему брату, профессиональному музыканту Григорию, и, по словам мемуариста, запечатлела «характерную подробность быта»: «Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до Тверской, в ресторан “Арагви”, помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания, брали лишь одно харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но жаркое, острое харчо им наливали щедро, полную тарелку».

Стихотворение Мандельштама «Жил Александр Герцевич…» не просто апеллирует к лермонтовской «Молитве» («В минуту жизни трудную…»), но и перекликается с ней на разных уровнях. Оба стихотворения написаны одним размером — трехстопным ямбом с чередованием дактилических и мужских клаузул; второе неоднократно цитирует первое. Если у Лермонтова «силу благодатную» дарит молитвенное «созвучье слов живых», у Мандельштама этой силой обладает музыка. Ужас века, преддверие скорой смерти («Нам с музыкой-голубою / Не страшно умереть…»), зловещая «воронья шуба» на вешалке, напоминающая о виселице — все забывается на фоне игры московского жителя, соседа Мандельштама по коммуналке, врача-уролога и еврейского музыканта Александра Герцевича.

Еврейский музыкант, —

Он Шуберта наверчивал,

Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,

Заученную вхруст,

Одну сонату вечную

Играл он наизусть...

Что, Александр Герцевич,

На улице темно?

Брось, Александр Сердцевич, —

Чего там? Все равно!

Пускай там итальяночка,

Покуда снег хрустит,

На узеньких на саночках

За Шубертом летит:

Нам с музыкой-голубою

Не страшно умереть,

Там хоть вороньей шубою

На вешалке висеть...

Все, Александр Герцевич,

Заверчено давно.

Брось, Александр Скерцевич.

Чего там! Все равно!

27 марта 1931

Два с половиной десятилетия, от отмены черты оседлости и вплоть до Холокоста, и долгие годы советского государственного антисемитизма были отмечены вхождением в русскую поэзию нового героя — осознающего свое еврейство, сохраняющего характерные черты речи и поведения и вместе с тем — впервые осознающего себя полноправным гражданином новой страны. Или, по крайней мере, не уязвленного настоящим так, как когда-то он был уязвлен прошлым унижением. Чаще всего этот герой назван по имени; его судьба является преодолением двухсотлетнего имперского позора и частью нового времени. О том, как это время расправится с этими героями, разговор впереди.

Любишь читать dadada.live?

Поддержи нас!

Два «Бабьих Яра»: Лев Озеров (1944–1945) и Илья Эренбург (1945)

около 1945 / Wikimedia

Иллюзии, связанные с полноценным вхождением евреев в советскую жизнь — а вместе с тем в русскую литературу и, в частности, поэзию — были прерваны Второй Мировой войной и Холокостом. Впрочем, для граждан СССР война была Великой Отечественной и началась не в сентябре 1939, а в июне 1941, а слово «Холокост» не употреблялось — по крайней мере, в официальной печати — вплоть до перестройки. Когда Теодор Адорно задавался своим знаменитым вопросом о том, можно ли писать стихи после Освенцима, он исходил из моральных соображений — прежде всего из категорий вины и ответственности. Для советских поэтов невозможность писать и, тем более, публиковать стихи об Освенциме определялась другим — последовательным замалчиванием исторической памяти. Вплоть до конца 1980-х годов Холокост как историческое явление оставался закрытой темой для советских историков. По словам Павла Поляна, «запрету подверглась сама память о Холокосте, ее . Причин этому запрету было немало; среди важнейших — послевоенный государственный антисемитизм и идея единства , которая, с одной стороны, не позволяла выделять ничью национальную трагедию, с другой, не позволяла говорить о том, что среди пособников нацистов были другие советские граждане.

Несмотря на этот отчасти откровенный, отчасти негласный запрет, тема Катастрофы в русской поэзии пробивалась — в том числе и в подцензурные тексты. Собственно говоря, запрет сформировался в первые послевоенные годы, но еще до этого небольшую поэму о Бабьем Яре написал Лев Озеров, а стихотворение с таким же названием — Илья Эренбург.

Я пришел к тебе, Бабий Яр.

Если возраст у горя есть,

Значит, я немыслимо стар.

На столетья считать — не счесть.

Я стою на земле, моля:

Если я не сойду с ума,

То услышу тебя, земля, —

Говори сама.

Как гудит у тебя в груди.

Ничего я не разберу, —

То вода под землей гудит

Или души легших в Яру.

Я у кленов прошу: ответьте,

Вы свидетели — поделитесь.

Тишина.

Только ветер —

В листьях.

Я у неба прошу: расскажи,

Равнодушное до обидного…

Жизнь была, будет жизнь,

А на лице твоем ничего не видно.

Может, камни дадут ответ.

Нет…

Тихо.

В пыли слежавшейся август.

Кляча пасется на жидкой травке.

Жует рыжую ветошь. —

Может, ты мне ответишь?

А кляча искоса глянула глазом,

Сверкнула белка голубой белизной.

И разом —

Сердце наполнилось тишиной,

И я почувствовал:

Сумерки входят в разум,

И Киев в то утро осеннее —

Уроженец Киева Лев Адольфович Озеров (настоящая фамилия — Гольдберг), по его словам, «пережил все войны века и . До войны он окончил музыкальную школу по классу скрипки, семилетний рабфак и первый курс филологического факультета. В 1943 году Илья Эренбург обратился к нему с просьбой поехать в только что освобожденный от фашистов Киев и сделать очерк о жертвах Бабьего Яра — среди них были родные и знакомые Озерова. Его очерк вошел в составленную Гроссманом и Эренбургом «Черную книгу», а поэма «Бабий Яр» была опубликована в начале 1946 года в журнале «Октябрь». В поэме не говорилось о том, что жертвами фашистов были именно евреи — и вместе с тем в нем отчетливо ощущалось личное переживание трагедии. Обращение к ее безмолвным свидетелям: земле, кленам, ветру — напоминает о плаче Ярославны в «Слове о полку Игореве» с той безусловной разницей, что никто из погибших никогда не вернется и рассказать о них будет некому. Очерк Лев Озеров завершает взятыми в скобки словами, в которых он отказывается от роли бесстрастного хроникера и говорит о том, с каким масштабом трагедии он столкнулся: «[Не все трупы были сожжены, не все кости перемолоты, — слишком много их было, — и каждый, кто придет в Бабий Яр, даже теперь еще увидит осколки черепов, кости, вперемешку с углями, найдет ботинок со сгнившей человеческой ступней, туфли, галоши, тряпки, платки, детские игрушки, увидит чугунные решетки, выломанные из кладбищенской ограды. Эти решетки служили колосниками печей, на которых складывались для сожжения тела убитых в страшные сентябрьские дни ».

/ Национальный архив Бразилии /Wikimedia

Чуть позже стихотворение о «Бабьем Яре», пронизанное сквозной темой памяти, написал Илья Эренбург:

Когда на сердце этот камень,

Когда, как каторжник ядро,

Я волочу чужую память?

Публикация посвященных Бабьему Яру поэтических произведений Ильи Эренбурга и Льва Озерова в первые послевоенные месяцы была почти чудом. В послевоенное сталинское восьмилетие — и по инерции несколько лет после него — тема Холокоста остается абсолютно табуированной. В 1961 году было опубликовано третье стихотворение с таким названием. Автором его был самый известный из поэтов-шестидесятников — Евгений Евтушенко.

«Бабий Яр» Евгения Евтушенко (1961)

1962 год, фотограф неизвестен / Wikipedia

Об истории создания «Бабьего Яра» сам Евтушенко вспоминал неоднократно. Еще до приезда в Киев он познакомился с будущим автором книги «Бабий Яр», а тогда молодым писателем Анатолием Кузнецовым, который, будучи мальчиком, был свидетелем того, как собирали и вели на казнь людей. Когда Евтушенко впервые увидел Бабий Яр, он был потрясен: «Я знал, что никакого памятника там нет, но я ожидал увидеть какой-то памятный знак или какое-то ухоженное место. И вдруг я увидел самую обыкновенную свалку, которая была превращена в такой сэндвич дурно пахнущего мусора. И это на том месте, где в земле лежали десятки тысяч ни в чем неповинных людей, детей, стариков, . По словам поэта именно испытанное им тогда чувство стыда заставило его этой же ночью написать стихотворение. Выступление, на котором поэт впервые прочитал его, едва не было сорвано. Среди слушателей Евтушенко оказалась женщина, которой чудом удалось спастись в Бабьем Яру — она поклонилась поэту и поцеловала ему руку.

Публикация «Бабьего Яра» в «Литературной газете» стала актом редакторской смелости Валерия Косолапова. За публикацию «Бабьего Яра» он был уволен с поста главного редактора газеты. Резонанс, вызванный этой публикацией, был огромен: в редакцию «Литературной газеты» приходили тысячи писем и телеграмм, стихотворение Евтушенко запоминали со слуха и переписывали от руки. Не менее сильным был и антисемитский выплеск, обернувшийся против поэта: Марков написал обращенное к нему стихотворение с характерной рифмой «русский/узкий», Евтушенко публично обвиняли в «отступлении от коммунистической идеологии на позиции идеологии и «сдаче окопа , создании стихов, «работающих против дружбы народов и оскорбляющих . Откликнулись на «Бабий Яр» едва ли не во всем мире: в течение нескольких недель стихотворение Евтушенко, по словам автора, было переведено на 72 языка. Впрочем, для самого автора самой важной наградой оказался звонок Дмитрия Шостаковича, попросившего у Евтушенко разрешения написать музыку на эти стихи. По словам Шостаковича, «многие слышали о Бабьем Яре, но понадобились стихи Евтушенко, чтобы люди о нем узнали по-настоящему. Были попытки стереть память о Бабьем Яре, сначала со стороны немцев, а затем — руководства УССР. Но после стихов Евтушенко стало ясно, что он никогда не будет забыт. Такова сила .

Крутой обрыв, как грубое надгробье.

Мне страшно.

Мне сегодня столько лет,

как самому еврейскому народу.

Мне кажется сейчас —

я иудей.

Вот я бреду по древнему Египту.

А вот я, на кресте распятый, гибну,

и до сих пор на мне — следы гвоздей.

Мне кажется, что Дрейфус —

это я.

Мещанство —

мой доносчик и судья.

Я за решеткой.

Я попал в кольцо.

Затравленный,

оплеванный,

оболганный.

И дамочки с брюссельскими оборками,

визжа, зонтами тычут мне в лицо.

Мне кажется —

я мальчик в Белостоке.

Кровь льется, растекаясь по полам.

Бесчинствуют вожди трактирной стойки

и пахнут водкой с луком пополам.

Я, сапогом отброшенный, бессилен.

Напрасно я погромщиков молю.

Под гогот:

«Бей жидов, спасай Россию!» —

насилует лабазник мать мою.

О, русский мой народ! —

Я знаю —

ты

По сущности интернационален.

Но часто те, чьи руки нечисты,

твоим чистейшим именем бряцали.

Я знаю доброту твоей земли.

Как подло,

что, и жилочкой не дрогнув,

антисемиты пышно нарекли

себя «Союзом русского народа»!

Мне кажется —

я — это Анна Франк,

прозрачная,

как веточка в апреле.

И я люблю.

И мне не надо фраз.

Мне надо,

чтоб друг в друга мы смотрели.

Как мало можно видеть,

обонять!

Нельзя нам листьев

и нельзя нам неба.

Но можно очень много —

это нежно

друг друга в темной комнате обнять.

Сюда идут?

Не бойся — это гулы

самой весны —

она сюда идет.

Иди ко мне.

Дай мне скорее губы.

Ломают дверь?

Нет — это ледоход...

Над Бабьим Яром шелест диких трав.

Деревья смотрят грозно,

по-судейски.

Все молча здесь кричит,

и, шапку сняв,

я чувствую,

как медленно седею.

И сам я,

как сплошной беззвучный крик,

над тысячами тысяч погребенных.

Я —

каждый здесь расстрелянный старик.

Я —

каждый здесь расстрелянный ребенок.

Ничто во мне

про это не забудет!

«Интернационал»

пусть прогремит,

когда навеки похоронен будет

последний на земле антисемит.

Еврейской крови нет в крови моей.

Но ненавистен злобой заскорузлой

я всем антисемитам,

как еврей,

и потому —

я настоящий

Ян Сатуновский «Я Мойша з Бердычева» (1963)

/ Wikimedia

***

Я Мойша з Бердычева.

Я Мойзбер.

А, может быть, Райзман.

Гинцбург, быть может.

Я плюнул в лицо

оккупантским гадинам.

Меня закопали в глину заживо.

Я Вайнберг.

Я Вайнберг из Пятихатки.

Я Вайнберг.

За что меня расстреляли?

Я жид пархатый, дерьмом напхатый.

Мне памятник стоит в Роттердаме.

В отличие от Евтушенко, Ян Сатуновский никогда не принадлежал к официальной советской культуре. О себе он говорил: «Я не поэт, не печатаюсь . При жизни Сатуновского выходили только его книги для детей. Один из наиболее значимых русских неподцензурных поэтов ХХ века, Сатуновский всегда подчеркивал, что жизнь его была небогата событиями и основное место в ней занимала поэзия: «Я родился в 1913 году в Екатеринославе–Днепропетровске. В этом городе я учился, окончил школу, университет, отсюда "пошел на немца". <…> Сразу после войны перебрались в подмосковную Электросталь. Здесь я работал, похоронил своих стариков, здесь доживаю жизнь. Всё. <…> Стихи — моя жизнь. Поэтому переписываю их в хронологическом порядке. Переписываю далеко не все, хотя выбор для меня дело нелегкое. Ладно, .

На первый взгляд кажется, что стихотворение «Я Мойша з Бердычева…» не только не требует, но и не допускает никаких комментариев — писатель Линор Горалик говорит о нем, что это «прямое высказывание, сделанное максимально экономными . Вместе с тем эта ясность глубока и сложна. Прежде всего, читателю стихотворения трудно определить, кто является носителем речи: разговор идет от первого лица, но лирический субъект все время называет себя по-разному. Это и «Мойша з Бердычева», и «Мойбзер», и «Вайнберг из Пятихатки». Отчасти он и сам не уверен в том, кто он такой — отзеркаливающие друг друга «может быть» и «быть может» создают интенцию неуверенности. Не знаем мы и того, как погиб герой стихотворения — сопротивлялся ли он фашистским оккупантам («Я плюнул в лицо оккупантским гадинам»), был ли он расстрелян или закопан «в глину заживо». Меняется не только имя героя, но и его отношение к самому себе: две последние строчки уже на стилистическом уровне противоречат друг другу. Если первая из них — антисемитская детская дразнилка, парадоксальным образом произносимая от первого лица: «Я жид пархатый, дерьмом напхатый», то вторая («Мне памятник стоит в Роттердаме») тяготеет к самоутверждению и самооправданию. Лирическое «я» таким образом ускользает, превращаясь в собирательный образ советского еврея. Здесь важно помнить, что по своему происхождению лирика — это хоровое высказывание, из которого в дальнейшем начинают выделяться отдельные голоса. Подобным образом — частью целого, но в то же время и тем, чей голос уже выделился из хора, — осознает себя Осип Мандельштам в финале «Стихов о неизвестном солдате». Речь идет о той же всеобщей гибели «гурьбой и гуртом», но если у Мандельштама она предстоит в близком будущем, то у Сатуновского осмыслена по отношению к реальному прошлому.

Важные оттенки смысла добавляют этому стихотворению комментарии Ивана Ахметьева. В частности, он предполагает, что «памятник в Роттердаме» — это памятник, сделанный еврейским скульптором Осипом Цадкиным и посвященный бомбардировке Роттердама . Другую версию предлагает критик Лев Оборин. Отталкиваясь от даты создания стихотворения, 20 сентября 1963 года, он считает, что речь в нем идет о поставленном в 1963 году памятнике евреям в Люблине на месте Майданека: «это могло схлопнуться все вместе: памятник евреям на месте Майданека, выставка с памятником в . Не менее важна еще одна деталь, отмеченная в комментарии Ахметьева. Первая строчка стихотворения буквально повторяет название антисемитской книжонки «Мойше из Бердичева», изданной в 1914 году с подзаголовком «Еврейский злободневный сборник новейших остроумных романсов, куплетов, смешных рассказов и сценок из . Так еврей оказывается не только жертвой фашистских оккупантов, но и объектом бытового антисемитизма у себя на родине. Возникает важнейший вопрос: изменилось ли это отношение после его смерти? Отменяет ли «памятник в Роттердаме» глумление над евреем, перестает ли он ценою своей смерти быть жалким и смешным? В сущности это вопрос не о том, возможны ли после Освенцима стихи, а о том, возможен ли после Освенцима антисемитизм.

Борис Слуцкий «Как убивали мою бабку» (1963)

КАК УБИВАЛИ МОЮ БАБКУ

Как убивали мою бабку?

Мою бабку убивали так:

Утром к зданию горбанка

Подошел танк.

Сто пятьдесят евреев города

Легкие

От годовалого голода,

Бледные от предсмертной тоски,

Пришли туда, неся узелки.

Юные немцы и полицаи

Бодро теснили старух, стариков

И повели, котелками бряцая,

За город повели, далеко.

А бабка, маленькая, словно атом,

Семидесятилетняя бабка моя,

Крыла немцев, ругала матом,

Кричала немцам о том, где я.

Она кричала:

— Мой внук

на фронте,

Вы только посмейте,

Только троньте!

Слышите,

наша пальба слышна!

Бабка плакала и кричала,

И шла.

Опять начинала сначала

Кричать.

Из каждого окна

Шумели Ивановны и Андреевны,

Плакали Сидоровны и Петровны:

— Держись, Полина Матвеевна!

Кричи на них! Иди ровно!

Они шумели:

— Ой, що робыть

З отым нимцем, нашим ворогом!

Поэтому бабку решили убить,

Пока еще проходили городом.

Пуля взметнула волоса.

Выпала седенькая коса.

И бабка наземь упала.

Так она и пропала.

Борис Абрамович Слуцкий в СССР публиковался — хотя его публикации и вызывали серьезное неодобрение властей. Стихотворение, о котором пойдет речь, было опубликовано в журнале , но при подготовке к изданию книги в справке Государственного комитета по печати СССР было указано, что в нем поэт «с национальной ограниченностью толкует <…> о судьбах в годы войны русского и еврейского (при том, что о судьбе русского народа в стихотворении не сказано ни слова). Как и в случае со стихотворением Яна Сатуновского анализировать здесь, кажется, нечего: Слуцкий говорит о трагедии не только своего народа, но и своей семьи, как свойственно ему — бесстрастным языком протокола. Само название «Как убивали мою бабку» отсылает к описанию процесса и результата (см., например, название знаменитой статьи Б.М. Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя», 1919). Речь идет о тех событиях, о которых вспоминают в «Черной книге» почти все свидетели Холокоста: евреев, явившихся к зданию банка в Харькове, немцы уводят за город. Семидесятилетняя бабка лирического героя не идет безропотно на смерть, а оказывает сопротивление немцам, по-своему героическое (и это формально могло стать основанием для публикации стихотворения).

Анализируя это стихотворение Слуцкого, литературовед Александр Степанов обратил внимание на то, как оно написано. «Его ритмическая основа, — пишет он, — акцентный стих с перекрестной и парной рифмовкой. <…> Такая разновидность акцентного стиха с парно рифмующимися строками имеет особое название и устойчивую область употребления. Это — литературный раешник, близкий к стиху, который использовался в народной говорной поэзии, выкриках ярмарочного торговца или балаганного зазывалы, в народных “игрищах» или в составе русского . Традиционно за раешным стихом закреплены низкие, бытовые сферы; в литературной поэзии эта связь во многом закрепились благодаря пушкинской «Сказке о попе и работнике его Балде».

«Основная социокультурная сфера говорного раешника, — пишет исследователь, — это . Балаган в свою очередь — важная часть фольклорной городской культуры. Главный кукольный герой — Петрушка — легко расправлялся с теми, кто воплощал официальный порядок. Таким образом, читательские ожидания подспудно связываются с тем, что «крохотная, как атом» семидесятилетняя бабка одержит победу над полицаями. Поддерживают это ожидание и двуязычные — русские и украинские — выкрики из толпы, усиливающие черты сходства с балаганным представлением. Но вопреки этим ожиданиям бабка погибает, причем в описании ее гибели «обнаруживается все та же балаганная эксцентричность, как будто речь идет не о человеке, . Так скомороший раешник сталкивается с ужасом Холокоста, а стихотворный размер, предназначенный для увеселения балаганной публики, заставляет читателей Слуцкого .

Семен Липкин «Военная песня» (1981)

2001 г. / Издательство Интерсоциоформ / knnr.ru

«Что ты заводишь песню военну…»

Державин

В яме икона панны Марии.

Враг отступает. Мы победили.

Думать не надо. Плакать нельзя.

Мертвый ягненок. Мертвые хаты.

Между развалин — наши солдаты.

В лагере пусто. Печи остыли.

Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-богу, там, за фольварком.

Хлопцы, разлейте старку по чаркам,

Скоро в дорогу. Скоро награда.

А до парада плакать нельзя.

Черные печи да мыловарни.

Здесь потрудились прусские парни.

Где эти парни? Думать не надо.

Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —

Детское тельце. Круг патефона.

Видимо, ветер вертит пластинку.

Слушать нет силы. Плакать нельзя.

В лагере смерти печи остыли.

Крутится песня. Мы победили.

Мама, закутай дочку в простынку.

Пой, балалайка, плакать

Близкое ощущение тотального, иррационального ужаса рождается и у читателей стихотворения Семена Израилевича Липкина — поэта, опять же, по преимуществу, неподцензурного, хотя одна книга его стихов «Очевидец» и вышла в 1967 на исходе «оттепели». В официальном литературном поле СССР Липкин был переводчиком — впрочем, по словам Андрея Немзера, он «был Переводчиком (здесь слово это уместно писать с заглавной буквы) не потому, что советская нежить не пропускала к читателю его стихи <…>, а потому, что с детских лет равно пленился Библией, Гомером в великих переложениях Гнедича и Жуковского и Пушкиным, потому что ощущал необходимость по-русски выговорить то, что жило в народных эпических поэмах и созданиях великих классиков . Внимание к чужому и понимание чужого, умение расслышать и соединить интонации, звуки и смыслы разных культур определяет и поэтику «Военной песни».

Стихотворению Липкина предпослан эпиграф из державинского «Снигиря» (1800), написанного на смерть Суворова. Близость к источнику подчеркивается и обращением к тому же размеру — четырехстопному дактилю с усечениями. Несколькими годами раньше, в 1974-м, Иосиф Бродский, ориентируясь на того же державинского «Снигиря», написал «На смерть Жукова» — с его отчетливой полемикой о роли великого, но опального полководца и ответственности за совершенное им. Бравурная и вместе с тем трагическая интонация державинского стихотворения обусловлена жанром эпитафии. Липкин выносит «песню военну» в заглавие стихотворения, а само оно становится внутренним монологом советского солдата, входящего вместе с армией-освободительницей в один из концлагерей Польши (ее примета — «в яме икона панны Марии»). То, что предстает его взгляду, не поддается описанию, но и на слезы наложен запрет («Мы победили. Плакать нельзя»). Военная песня освободителей, а, отчасти, и завоевателей Европы, заставляющая вспомнить о Державине и Суворове, сплетается еще с одной — той, которую доносит ветер, крутящий пластинку на патефоне. Это — одна из самых известных песен восточноевропейских евреев, «Тум-балалайка», слова и музыка которой идеально ложатся на тот самый державинский четырехстопный дактиль:

В лагере смерти печи остыли.

Крутится песня. Мы победили.

Мама, закутай дочку в простынку.

Пой, балалайка, плакать нельзя.

По словам Станислава Минакова, «Семен Липкин ставит исторически-цивилизационную точку в перекличке троих, затворяет . Гениальное соединение имперского Державина и чудом звучащей песни почти уничтоженного народа, если не замыкает тему Холокоста, то переводит ее на совершенно новый уровень. Тема «поэзии после Освенцима» обретает буквальный смысл: писать о лагере смерти, видя его своими глазами, нельзя. Точнее, плакать нельзя. Писать — необходимо.

Любишь читать dadada.live?

Поддержи нас!

По словам историка Павла Поляна, «при Хрущеве и Брежневе латентный государственный антисемитизм напоминал скорее эпоху Александра III. Все опустилось на уровень карьерной и образовательной дискриминации, отрицания Холокоста, борьбы с правом на эмиграцию и непротивления антисемитизму . Политика интернационализма 1920-1930-х годов и Холокост в равной степени привели к потере и забвению национальных традиций. Практически перестал существовать идиш — им лишь в малой степени владело поколение чудом уцелевших бабушек и дедушек, родившихся в начале ХХ века. Первое советское поколение их детей, прошедшее школу интернационализма в предвоенные годы и непосредственный опыт войны, старалось максимально интегрироваться в советскую жизнь. Самым надежным путем для этого было высшее техническое образование, но именно тут поколение внуков, родившихся после войны, столкнулось с почти официальными формами национальной дискриминации, в частности с двойными списками при поступлении в вузы и распределении после их окончания. Одновременно с этим евреи продолжали подвергаться бытовой дискриминации — практически ни одни мемуары не обходятся без упоминаний о школьной травле по национальному признаку, зачастую поддерживаемой или, по крайней мере, не пресекаемой учителями. Поскольку антисемитизм перестал быть официальной политикой российской империи лишь после ее распада в 1917 году, и государственная, и бытовая юдофобия воспринимались как своего рода норма, хоть и отрицательная. Так, у читателей первой книги трилогии Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль» не возникало никаких вопросов о том, почему поступающие в гимназию девочки-еврейки решают на экзаменах не те задачи и пишут не ту диктовку, что все остальные (характерно, что весьма просоветски настроенная писательница не делает никакого примечания о том, что сейчас, в Советском Союзе, это невозможно).

В этих условиях публичное признание себя евреем требует немалой смелости. Но именно этот шаг во многом делают поэты второй половины ХХ века, для которых осознание своего еврейства становится одновременно мощным опытом самоидентификации. По словам Лидии Гинзбург, «евреям, участвующим в русском культурном процессе, иудаизм присущ в разных дозах. От напряженного национального самосознания до ассимилированности, более или менее. В стихах, о которых пойдет речь ниже, эти две полярные тенденции находятся в непрестанном сложном взаимодействии: их авторы максимально ассимилированы — они не знают языка, воспитаны вне еврейской традиции, но осознают себя евреями и отстаивают свое право быть ими.

Борис Слуцкий «Про евреев» (1952–1953)

«Борис Слуцкий. Собрание сочинений. Том первый»

(М.: Художественная литература, 1991)

Обратимся вначале к относительно раннему стихотворению Бориса Слуцкого — поэта, для которого, как мы уже писали раньше, еврейская тема была одной из основополагающих. Как отмечает Григорий Ройтман, в 1991 году, когда через пять лет после смерти Бориса Слуцкого вышел трехтомник его стихотворений, составленный и прокомментированный Юрием Болдыревым, поэт «впервые предстал перед читателем во всей своей величине и . Хотя стихотворений на собственно еврейскую тему у Слуцкого не очень много, высказывания о ней неизменно значимы. Причем Слуцкий видимым образом смещает ракурс по сравнению со своими великими предшественниками: в отличие от Мандельштама или Пастернака он практически индифферентен к конфликту между иудаизмом и христианством. Далек он и от того пафоса преодоления черты оседлости и включения в общую советскую жизнь, который был характерен для комсомольских поэтов 1920-х – начала 1930-х годов. Его аспект еврейской темы — это антисемитизм, растворившийся в советской действительности и проявляющийся на разных уровнях — забвения Холокоста («Как убивали мою бабку»), необходимости доказывать свое право на причастность к русской литературе и культуре («Происхождение»).

Особенно значимой еврейская тема стала для Слуцкого в послевоенное сталинское восьмилетие. По предположению Юрия Бондарева именно тогда было написано иронически-горькое стихотворение «Про евреев» (Борис Слуцкий не датировал своих стихотворений):

Евреи в лавках торгуют,

Евреи раньше лысеют,

Евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,

Они солдаты плохие:

Иван воюет в окопе,

Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,

Скоро совсем постарею,

Но все никуда не деться

От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,

Не воровавши ни разу,

Ношу в себе, как заразу,

Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,

Чтоб говорили нелживо:

«Евреев не убивало!

Все воротились

Основной прием, на котором строится стихотворение Бориса Слуцкого — это включение в свою речь чужих голосов, причем лишь в третьей и пятой строфах они заключены в кавычки. Отсутствие кавычек в начальных строфах — разумеется, не знак солидарности Слуцкого с носителями антисемитских предубеждений, а указание на их массовость, повсеместность. Общие места потому и становятся общими, что принадлежат всем одновременно; анафорическое «евреи» в первых пяти строках создает ощущение хорового высказывания. Евреи оказываются объектом одновременно гнева, осмеяния, зависти. Для Слуцкого, отстаивавшего свое право на русскую литературу («Родословие не пустые слова. / Но вопросов о происхождении я не объеду. / От Толстого происхожу. Ото Льва / , имевшего опыт Второй Мировой, равно отвратителен и государственный, и частный антисемитизм. Более того — он готов нести личную ответственность, доказывая лживость этих обвинений («Не торговавши ни разу, Не воровавши ни разу…»). Даже военный опыт в условиях послевоенной «борьбы с космополитизмом» оборачивается иной стороной: оказывается, что смысл его — в борьбе не с чужим, а с отечественным фашизмом, причем она-то и оказывается безрезультатной. Как писал сам Слуцкий об этом времени, «до первого сообщения о врачах-убийцах оставалось месяц-два, но дело явно шло — не обязательно к этому, а к чему-то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и .

Отвращение к антисемитизму в любом его проявлении не изменило отношения Слуцкого к русскому народу, частью которого — так же, как и еврейского — он не переставал себя считать («А я не отвернулся от народа, / С которым вместе голодал и стыл»). Утверждая, и многократно подтверждая свое еврейское происхождение, он настаивал вместе с тем на примате слова, особенно слова поэтического над голосом крови («Стихи, что с детства я на память знаю, / Важнее крови, той, что во мне течет»; «На русскую землю права мои невелики, / Но русское небо никто у меня ). Идеи «универсального гуманизма и метафизической , воплощенные в поэзии Слуцкого, задали планку для многого — в том числе и для темы еврейского самосознания, воплощенной в стихах, написанных позже.

Иосиф Бродский. «Еврейское кладбище около Ленинграда…» (1958)

Добросовестное использование / Wikimedia

Бродский неоднократно говорил и писал о том, что испытал в юности большое влияние поэзии, и, отчасти, личности Слуцкого. Имя старшего поэта возникает в финале стихотворения «Лучше всего спалось на Савеловском…», написанном в 1959 (по другим данным — в 1960): «До свиданья, Борис Абрамыч. / До свиданья. За слова спасибо». Мы не знаем, какие слова были сказаны Слуцким Бродскому, но можем предположить, что неизбежная тема существования еврея в русской поэзии возникла в их разговоре. Так, Лев Лосев, лучший биограф Бродского, видит отголосок стихотворения Слуцкого «Прославляют везде Исаака» в начале большого стихотворения Бродского «Исаак и Авраам» . Но, вероятно, еще до личного знакомства со Слуцким Бродский испытал значимое воздействие его поэзии, как на уровне просодии — «свободного пространства между выдохшимися стиховыми формами девятнадцатого века и камерным чистым , так и на уровне идей. Позже, в 1985 году, Бродский скажет о Слуцком: «Слуцкий почти в одиночку изменил тональность послевоенной русской поэзии. <…> Ему свойственна жесткая, трагичная и равнодушная интонация. Так обычно говорят те, кто выжил, если им вообще охота говорить о том, как они выжили или где они после этого .

Раннее стихотворение Бродского «Еврейское кладбище около Ленинграда…» было, по словам Льва Лосева, написано как явное подражание популярному в самиздате стихотворению Бориса Слуцкого . Сам Бродский никогда не включал «Еврейское кладбище» в свои сборники; его популярность возникла вопреки желанию поэта. В более поздние годы Бродский неизменно говорил о том, что ощущает себя евреем по происхождению, русским поэтом и американским гражданином, акцентируя относительно малую значимость в его сознании собственно национального начала.

Кривой забор из гнилой фанеры.

За кривым забором лежат рядом

юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Для себя пели.

Для себя копили.

Для других умирали.

Но сначала платили налоги,

уважали пристава,

и в этом мире, безвыходно материальном,

толковали Талмуд,

оставаясь идеалистами.

Может, видели больше.

Может, верили слепо.

Но учили детей, чтобы были терпимы

и стали упорны.

И не сеяли хлеба.

Никогда не сеяли хлеба.

Просто сами ложились

в холодную землю, как зерна.

И навек засыпали.

А потом их землей засыпали,

зажигали свечи,

и в день Поминовения

голодные старики высокими голосами,

задыхаясь от холода, кричали об успокоении.

И они обретали его.

В виде распада материи.

Ничего не помня.

Ничего не забывая.

За кривым забором из гнилой фанеры,

в четырех километрах от кольца

Неприятие Бродским своего раннего стихотворения возникло не сразу. Важно помнить, что одно из первых публичных выступлений Бродского, состоявшееся в Ленинградском ДК им. Горького 14 февраля 1960 года в рамках «турнира поэтов», спровоцировало скандал. По воспоминаниям Виктора Кривулина, Бродский прочитал «Еврейское кладбище», и оно было воспринято большей частью молодежной аудитории как «новая, . Яков Гордин вспоминал, что после этого, «в ответ на возмущение своих немногочисленных оппонентов», Бродский прочитал «Стихи под эпиграфом» «Что дозволено Юпитеру, — «романтический вызов поэта-бунтаря»: «Каждый пред миром / наг. / Жалок / наг / и убог…».

Очевидно, первых слушателей «Еврейского кладбища…» шокировала не столько тема, которую Бродский подхватывает через прямое цитирование неподцензурного Слуцкого («И не сеяли хлеба / Никогда не сеяли хлеба»), сколько ритмическая (стихотворение написано вольным 4–6-ударным акцентным стихом) и стоящая за ней внутренняя свобода поэта. Но если стихотворение Слуцкого отчетливо полемично, то Бродский скорее фиксирует одну из важных для него жизненных точек с тем, чтобы двигаться дальше (отметим в «Пилигримах», написанных в том же 1958 году, строки: «Мимо ристалищ, капищ, / мимо храмов и баров, / мимо шикарных кладбищ, / мимо больших базаров»). «Еврейское кладбище», разумеется, нельзя отнести к «шикарным», речь не об этом, а о векторе движения, заданном анафорой «мимо».