Поэзия «после Освенцима»

Два «Бабьих Яра»: Лев Озеров (1944–1945) и Илья Эренбург (1945)

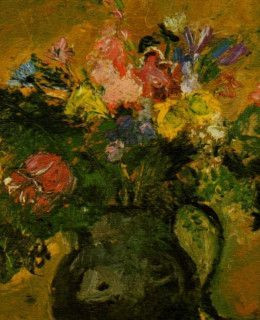

около 1945 / Wikimedia

Иллюзии, связанные с полноценным вхождением евреев в советскую жизнь — а вместе с тем в русскую литературу и, в частности, поэзию — были прерваны Второй Мировой войной и Холокостом. Впрочем, для граждан СССР война была Великой Отечественной и началась не в сентябре 1939, а в июне 1941, а слово «Холокост» не употреблялось — по крайней мере, в официальной печати — вплоть до перестройки. Когда Теодор Адорно задавался своим знаменитым вопросом о том, можно ли писать стихи после Освенцима, он исходил из моральных соображений — прежде всего из категорий вины и ответственности. Для советских поэтов невозможность писать и, тем более, публиковать стихи об Освенциме определялась другим — последовательным замалчиванием исторической памяти. Вплоть до конца 1980-х годов Холокост как историческое явление оставался закрытой темой для советских историков. По словам Павла Поляна, «запрету подверглась сама память о Холокосте, ее . Причин этому запрету было немало; среди важнейших — послевоенный государственный антисемитизм и идея единства , которая, с одной стороны, не позволяла выделять ничью национальную трагедию, с другой, не позволяла говорить о том, что среди пособников нацистов были другие советские граждане.

Несмотря на этот отчасти откровенный, отчасти негласный запрет, тема Катастрофы в русской поэзии пробивалась — в том числе и в подцензурные тексты. Собственно говоря, запрет сформировался в первые послевоенные годы, но еще до этого небольшую поэму о Бабьем Яре написал Лев Озеров, а стихотворение с таким же названием — Илья Эренбург.

Я пришел к тебе, Бабий Яр.

Если возраст у горя есть,

Значит, я немыслимо стар.

На столетья считать — не счесть.

Я стою на земле, моля:

Если я не сойду с ума,

То услышу тебя, земля, —

Говори сама.

Как гудит у тебя в груди.

Ничего я не разберу, —

То вода под землей гудит

Или души легших в Яру.

Я у кленов прошу: ответьте,

Вы свидетели — поделитесь.

Тишина.

Только ветер —

В листьях.

Я у неба прошу: расскажи,

Равнодушное до обидного…

Жизнь была, будет жизнь,

А на лице твоем ничего не видно.

Может, камни дадут ответ.

Нет…

Тихо.

В пыли слежавшейся август.

Кляча пасется на жидкой травке.

Жует рыжую ветошь. —

Может, ты мне ответишь?

А кляча искоса глянула глазом,

Сверкнула белка голубой белизной.

И разом —

Сердце наполнилось тишиной,

И я почувствовал:

Сумерки входят в разум,

И Киев в то утро осеннее —

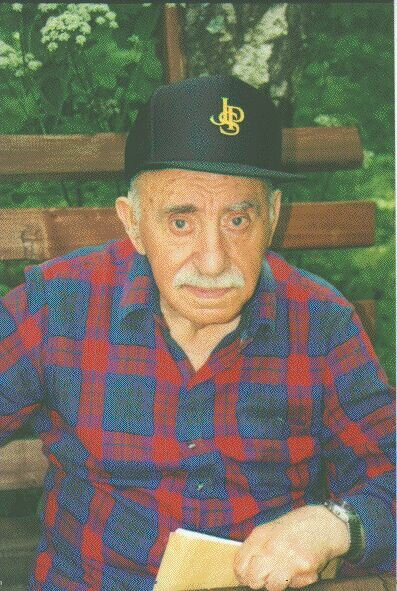

Уроженец Киева Лев Адольфович Озеров (настоящая фамилия — Гольдберг), по его словам, «пережил все войны века и . До войны он окончил музыкальную школу по классу скрипки, семилетний рабфак и первый курс филологического факультета. В 1943 году Илья Эренбург обратился к нему с просьбой поехать в только что освобожденный от фашистов Киев и сделать очерк о жертвах Бабьего Яра — среди них были родные и знакомые Озерова. Его очерк вошел в составленную Гроссманом и Эренбургом «Черную книгу», а поэма «Бабий Яр» была опубликована в начале 1946 года в журнале «Октябрь». В поэме не говорилось о том, что жертвами фашистов были именно евреи — и вместе с тем в нем отчетливо ощущалось личное переживание трагедии. Обращение к ее безмолвным свидетелям: земле, кленам, ветру — напоминает о плаче Ярославны в «Слове о полку Игореве» с той безусловной разницей, что никто из погибших никогда не вернется и рассказать о них будет некому. Очерк Лев Озеров завершает взятыми в скобки словами, в которых он отказывается от роли бесстрастного хроникера и говорит о том, с каким масштабом трагедии он столкнулся: «[Не все трупы были сожжены, не все кости перемолоты, — слишком много их было, — и каждый, кто придет в Бабий Яр, даже теперь еще увидит осколки черепов, кости, вперемешку с углями, найдет ботинок со сгнившей человеческой ступней, туфли, галоши, тряпки, платки, детские игрушки, увидит чугунные решетки, выломанные из кладбищенской ограды. Эти решетки служили колосниками печей, на которых складывались для сожжения тела убитых в страшные сентябрьские дни ».

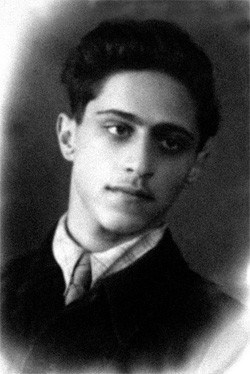

/ Национальный архив Бразилии /Wikimedia

Чуть позже стихотворение о «Бабьем Яре», пронизанное сквозной темой памяти, написал Илья Эренбург:

Когда на сердце этот камень,

Когда, как каторжник ядро,

Я волочу чужую память?

Публикация посвященных Бабьему Яру поэтических произведений Ильи Эренбурга и Льва Озерова в первые послевоенные месяцы была почти чудом. В послевоенное сталинское восьмилетие — и по инерции несколько лет после него — тема Холокоста остается абсолютно табуированной. В 1961 году было опубликовано третье стихотворение с таким названием. Автором его был самый известный из поэтов-шестидесятников — Евгений Евтушенко.

«Бабий Яр» Евгения Евтушенко (1961)

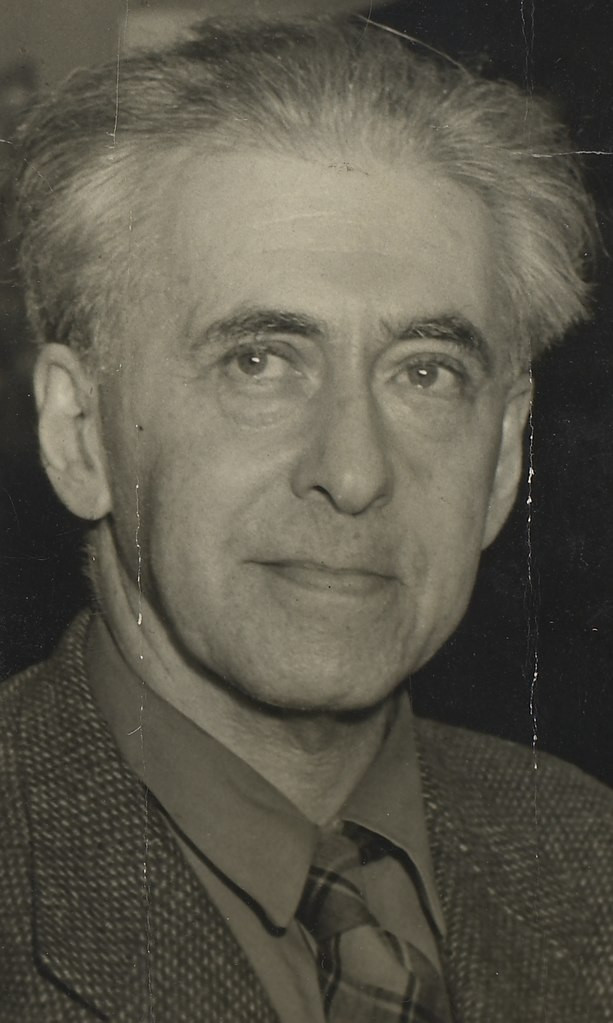

1962 год, фотограф неизвестен / Wikipedia

Об истории создания «Бабьего Яра» сам Евтушенко вспоминал неоднократно. Еще до приезда в Киев он познакомился с будущим автором книги «Бабий Яр», а тогда молодым писателем Анатолием Кузнецовым, который, будучи мальчиком, был свидетелем того, как собирали и вели на казнь людей. Когда Евтушенко впервые увидел Бабий Яр, он был потрясен: «Я знал, что никакого памятника там нет, но я ожидал увидеть какой-то памятный знак или какое-то ухоженное место. И вдруг я увидел самую обыкновенную свалку, которая была превращена в такой сэндвич дурно пахнущего мусора. И это на том месте, где в земле лежали десятки тысяч ни в чем неповинных людей, детей, стариков, . По словам поэта именно испытанное им тогда чувство стыда заставило его этой же ночью написать стихотворение. Выступление, на котором поэт впервые прочитал его, едва не было сорвано. Среди слушателей Евтушенко оказалась женщина, которой чудом удалось спастись в Бабьем Яру — она поклонилась поэту и поцеловала ему руку.

Публикация «Бабьего Яра» в «Литературной газете» стала актом редакторской смелости Валерия Косолапова. За публикацию «Бабьего Яра» он был уволен с поста главного редактора газеты. Резонанс, вызванный этой публикацией, был огромен: в редакцию «Литературной газеты» приходили тысячи писем и телеграмм, стихотворение Евтушенко запоминали со слуха и переписывали от руки. Не менее сильным был и антисемитский выплеск, обернувшийся против поэта: Марков написал обращенное к нему стихотворение с характерной рифмой «русский/узкий», Евтушенко публично обвиняли в «отступлении от коммунистической идеологии на позиции идеологии и «сдаче окопа , создании стихов, «работающих против дружбы народов и оскорбляющих . Откликнулись на «Бабий Яр» едва ли не во всем мире: в течение нескольких недель стихотворение Евтушенко, по словам автора, было переведено на 72 языка. Впрочем, для самого автора самой важной наградой оказался звонок Дмитрия Шостаковича, попросившего у Евтушенко разрешения написать музыку на эти стихи. По словам Шостаковича, «многие слышали о Бабьем Яре, но понадобились стихи Евтушенко, чтобы люди о нем узнали по-настоящему. Были попытки стереть память о Бабьем Яре, сначала со стороны немцев, а затем — руководства УССР. Но после стихов Евтушенко стало ясно, что он никогда не будет забыт. Такова сила .

Крутой обрыв, как грубое надгробье.

Мне страшно.

Мне сегодня столько лет,

как самому еврейскому народу.

Мне кажется сейчас —

я иудей.

Вот я бреду по древнему Египту.

А вот я, на кресте распятый, гибну,

и до сих пор на мне — следы гвоздей.

Мне кажется, что Дрейфус —

это я.

Мещанство —

мой доносчик и судья.

Я за решеткой.

Я попал в кольцо.

Затравленный,

оплеванный,

оболганный.

И дамочки с брюссельскими оборками,

визжа, зонтами тычут мне в лицо.

Мне кажется —

я мальчик в Белостоке.

Кровь льется, растекаясь по полам.

Бесчинствуют вожди трактирной стойки

и пахнут водкой с луком пополам.

Я, сапогом отброшенный, бессилен.

Напрасно я погромщиков молю.

Под гогот:

«Бей жидов, спасай Россию!» —

насилует лабазник мать мою.

О, русский мой народ! —

Я знаю —

ты

По сущности интернационален.

Но часто те, чьи руки нечисты,

твоим чистейшим именем бряцали.

Я знаю доброту твоей земли.

Как подло,

что, и жилочкой не дрогнув,

антисемиты пышно нарекли

себя «Союзом русского народа»!

Мне кажется —

я — это Анна Франк,

прозрачная,

как веточка в апреле.

И я люблю.

И мне не надо фраз.

Мне надо,

чтоб друг в друга мы смотрели.

Как мало можно видеть,

обонять!

Нельзя нам листьев

и нельзя нам неба.

Но можно очень много —

это нежно

друг друга в темной комнате обнять.

Сюда идут?

Не бойся — это гулы

самой весны —

она сюда идет.

Иди ко мне.

Дай мне скорее губы.

Ломают дверь?

Нет — это ледоход...

Над Бабьим Яром шелест диких трав.

Деревья смотрят грозно,

по-судейски.

Все молча здесь кричит,

и, шапку сняв,

я чувствую,

как медленно седею.

И сам я,

как сплошной беззвучный крик,

над тысячами тысяч погребенных.

Я —

каждый здесь расстрелянный старик.

Я —

каждый здесь расстрелянный ребенок.

Ничто во мне

про это не забудет!

«Интернационал»

пусть прогремит,

когда навеки похоронен будет

последний на земле антисемит.

Еврейской крови нет в крови моей.

Но ненавистен злобой заскорузлой

я всем антисемитам,

как еврей,

и потому —

я настоящий

Ян Сатуновский «Я Мойша з Бердычева» (1963)

/ Wikimedia

***

Я Мойша з Бердычева.

Я Мойзбер.

А, может быть, Райзман.

Гинцбург, быть может.

Я плюнул в лицо

оккупантским гадинам.

Меня закопали в глину заживо.

Я Вайнберг.

Я Вайнберг из Пятихатки.

Я Вайнберг.

За что меня расстреляли?

Я жид пархатый, дерьмом напхатый.

Мне памятник стоит в Роттердаме.

В отличие от Евтушенко, Ян Сатуновский никогда не принадлежал к официальной советской культуре. О себе он говорил: «Я не поэт, не печатаюсь . При жизни Сатуновского выходили только его книги для детей. Один из наиболее значимых русских неподцензурных поэтов ХХ века, Сатуновский всегда подчеркивал, что жизнь его была небогата событиями и основное место в ней занимала поэзия: «Я родился в 1913 году в Екатеринославе–Днепропетровске. В этом городе я учился, окончил школу, университет, отсюда "пошел на немца". <…> Сразу после войны перебрались в подмосковную Электросталь. Здесь я работал, похоронил своих стариков, здесь доживаю жизнь. Всё. <…> Стихи — моя жизнь. Поэтому переписываю их в хронологическом порядке. Переписываю далеко не все, хотя выбор для меня дело нелегкое. Ладно, .

На первый взгляд кажется, что стихотворение «Я Мойша з Бердычева…» не только не требует, но и не допускает никаких комментариев — писатель Линор Горалик говорит о нем, что это «прямое высказывание, сделанное максимально экономными . Вместе с тем эта ясность глубока и сложна. Прежде всего, читателю стихотворения трудно определить, кто является носителем речи: разговор идет от первого лица, но лирический субъект все время называет себя по-разному. Это и «Мойша з Бердычева», и «Мойбзер», и «Вайнберг из Пятихатки». Отчасти он и сам не уверен в том, кто он такой — отзеркаливающие друг друга «может быть» и «быть может» создают интенцию неуверенности. Не знаем мы и того, как погиб герой стихотворения — сопротивлялся ли он фашистским оккупантам («Я плюнул в лицо оккупантским гадинам»), был ли он расстрелян или закопан «в глину заживо». Меняется не только имя героя, но и его отношение к самому себе: две последние строчки уже на стилистическом уровне противоречат друг другу. Если первая из них — антисемитская детская дразнилка, парадоксальным образом произносимая от первого лица: «Я жид пархатый, дерьмом напхатый», то вторая («Мне памятник стоит в Роттердаме») тяготеет к самоутверждению и самооправданию. Лирическое «я» таким образом ускользает, превращаясь в собирательный образ советского еврея. Здесь важно помнить, что по своему происхождению лирика — это хоровое высказывание, из которого в дальнейшем начинают выделяться отдельные голоса. Подобным образом — частью целого, но в то же время и тем, чей голос уже выделился из хора, — осознает себя Осип Мандельштам в финале «Стихов о неизвестном солдате». Речь идет о той же всеобщей гибели «гурьбой и гуртом», но если у Мандельштама она предстоит в близком будущем, то у Сатуновского осмыслена по отношению к реальному прошлому.

Важные оттенки смысла добавляют этому стихотворению комментарии Ивана Ахметьева. В частности, он предполагает, что «памятник в Роттердаме» — это памятник, сделанный еврейским скульптором Осипом Цадкиным и посвященный бомбардировке Роттердама . Другую версию предлагает критик Лев Оборин. Отталкиваясь от даты создания стихотворения, 20 сентября 1963 года, он считает, что речь в нем идет о поставленном в 1963 году памятнике евреям в Люблине на месте Майданека: «это могло схлопнуться все вместе: памятник евреям на месте Майданека, выставка с памятником в . Не менее важна еще одна деталь, отмеченная в комментарии Ахметьева. Первая строчка стихотворения буквально повторяет название антисемитской книжонки «Мойше из Бердичева», изданной в 1914 году с подзаголовком «Еврейский злободневный сборник новейших остроумных романсов, куплетов, смешных рассказов и сценок из . Так еврей оказывается не только жертвой фашистских оккупантов, но и объектом бытового антисемитизма у себя на родине. Возникает важнейший вопрос: изменилось ли это отношение после его смерти? Отменяет ли «памятник в Роттердаме» глумление над евреем, перестает ли он ценою своей смерти быть жалким и смешным? В сущности это вопрос не о том, возможны ли после Освенцима стихи, а о том, возможен ли после Освенцима антисемитизм.

Борис Слуцкий «Как убивали мою бабку» (1963)

КАК УБИВАЛИ МОЮ БАБКУ

Как убивали мою бабку?

Мою бабку убивали так:

Утром к зданию горбанка

Подошел танк.

Сто пятьдесят евреев города

Легкие

От годовалого голода,

Бледные от предсмертной тоски,

Пришли туда, неся узелки.

Юные немцы и полицаи

Бодро теснили старух, стариков

И повели, котелками бряцая,

За город повели, далеко.

А бабка, маленькая, словно атом,

Семидесятилетняя бабка моя,

Крыла немцев, ругала матом,

Кричала немцам о том, где я.

Она кричала:

— Мой внук

на фронте,

Вы только посмейте,

Только троньте!

Слышите,

наша пальба слышна!

Бабка плакала и кричала,

И шла.

Опять начинала сначала

Кричать.

Из каждого окна

Шумели Ивановны и Андреевны,

Плакали Сидоровны и Петровны:

— Держись, Полина Матвеевна!

Кричи на них! Иди ровно!

Они шумели:

— Ой, що робыть

З отым нимцем, нашим ворогом!

Поэтому бабку решили убить,

Пока еще проходили городом.

Пуля взметнула волоса.

Выпала седенькая коса.

И бабка наземь упала.

Так она и пропала.

Борис Абрамович Слуцкий в СССР публиковался — хотя его публикации и вызывали серьезное неодобрение властей. Стихотворение, о котором пойдет речь, было опубликовано в журнале , но при подготовке к изданию книги в справке Государственного комитета по печати СССР было указано, что в нем поэт «с национальной ограниченностью толкует <…> о судьбах в годы войны русского и еврейского (при том, что о судьбе русского народа в стихотворении не сказано ни слова). Как и в случае со стихотворением Яна Сатуновского анализировать здесь, кажется, нечего: Слуцкий говорит о трагедии не только своего народа, но и своей семьи, как свойственно ему — бесстрастным языком протокола. Само название «Как убивали мою бабку» отсылает к описанию процесса и результата (см., например, название знаменитой статьи Б.М. Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя», 1919). Речь идет о тех событиях, о которых вспоминают в «Черной книге» почти все свидетели Холокоста: евреев, явившихся к зданию банка в Харькове, немцы уводят за город. Семидесятилетняя бабка лирического героя не идет безропотно на смерть, а оказывает сопротивление немцам, по-своему героическое (и это формально могло стать основанием для публикации стихотворения).

Анализируя это стихотворение Слуцкого, литературовед Александр Степанов обратил внимание на то, как оно написано. «Его ритмическая основа, — пишет он, — акцентный стих с перекрестной и парной рифмовкой. <…> Такая разновидность акцентного стиха с парно рифмующимися строками имеет особое название и устойчивую область употребления. Это — литературный раешник, близкий к стиху, который использовался в народной говорной поэзии, выкриках ярмарочного торговца или балаганного зазывалы, в народных “игрищах» или в составе русского . Традиционно за раешным стихом закреплены низкие, бытовые сферы; в литературной поэзии эта связь во многом закрепились благодаря пушкинской «Сказке о попе и работнике его Балде».

«Основная социокультурная сфера говорного раешника, — пишет исследователь, — это . Балаган в свою очередь — важная часть фольклорной городской культуры. Главный кукольный герой — Петрушка — легко расправлялся с теми, кто воплощал официальный порядок. Таким образом, читательские ожидания подспудно связываются с тем, что «крохотная, как атом» семидесятилетняя бабка одержит победу над полицаями. Поддерживают это ожидание и двуязычные — русские и украинские — выкрики из толпы, усиливающие черты сходства с балаганным представлением. Но вопреки этим ожиданиям бабка погибает, причем в описании ее гибели «обнаруживается все та же балаганная эксцентричность, как будто речь идет не о человеке, . Так скомороший раешник сталкивается с ужасом Холокоста, а стихотворный размер, предназначенный для увеселения балаганной публики, заставляет читателей Слуцкого .

Семен Липкин «Военная песня» (1981)

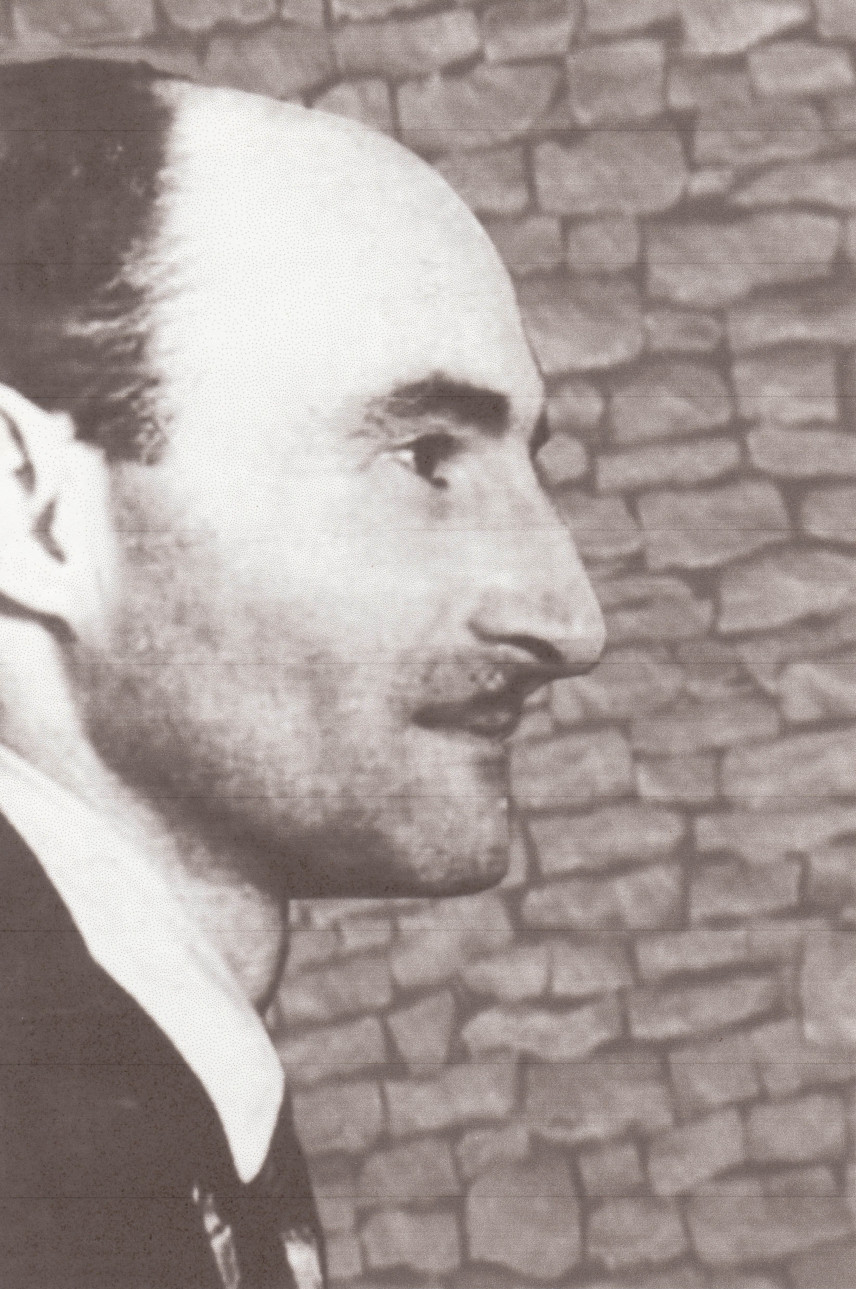

2001 г. / Издательство Интерсоциоформ / knnr.ru

«Что ты заводишь песню военну…»

Державин

В яме икона панны Марии.

Враг отступает. Мы победили.

Думать не надо. Плакать нельзя.

Мертвый ягненок. Мертвые хаты.

Между развалин — наши солдаты.

В лагере пусто. Печи остыли.

Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-богу, там, за фольварком.

Хлопцы, разлейте старку по чаркам,

Скоро в дорогу. Скоро награда.

А до парада плакать нельзя.

Черные печи да мыловарни.

Здесь потрудились прусские парни.

Где эти парни? Думать не надо.

Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —

Детское тельце. Круг патефона.

Видимо, ветер вертит пластинку.

Слушать нет силы. Плакать нельзя.

В лагере смерти печи остыли.

Крутится песня. Мы победили.

Мама, закутай дочку в простынку.

Пой, балалайка, плакать

Близкое ощущение тотального, иррационального ужаса рождается и у читателей стихотворения Семена Израилевича Липкина — поэта, опять же, по преимуществу, неподцензурного, хотя одна книга его стихов «Очевидец» и вышла в 1967 на исходе «оттепели». В официальном литературном поле СССР Липкин был переводчиком — впрочем, по словам Андрея Немзера, он «был Переводчиком (здесь слово это уместно писать с заглавной буквы) не потому, что советская нежить не пропускала к читателю его стихи <…>, а потому, что с детских лет равно пленился Библией, Гомером в великих переложениях Гнедича и Жуковского и Пушкиным, потому что ощущал необходимость по-русски выговорить то, что жило в народных эпических поэмах и созданиях великих классиков . Внимание к чужому и понимание чужого, умение расслышать и соединить интонации, звуки и смыслы разных культур определяет и поэтику «Военной песни».

Стихотворению Липкина предпослан эпиграф из державинского «Снигиря» (1800), написанного на смерть Суворова. Близость к источнику подчеркивается и обращением к тому же размеру — четырехстопному дактилю с усечениями. Несколькими годами раньше, в 1974-м, Иосиф Бродский, ориентируясь на того же державинского «Снигиря», написал «На смерть Жукова» — с его отчетливой полемикой о роли великого, но опального полководца и ответственности за совершенное им. Бравурная и вместе с тем трагическая интонация державинского стихотворения обусловлена жанром эпитафии. Липкин выносит «песню военну» в заглавие стихотворения, а само оно становится внутренним монологом советского солдата, входящего вместе с армией-освободительницей в один из концлагерей Польши (ее примета — «в яме икона панны Марии»). То, что предстает его взгляду, не поддается описанию, но и на слезы наложен запрет («Мы победили. Плакать нельзя»). Военная песня освободителей, а, отчасти, и завоевателей Европы, заставляющая вспомнить о Державине и Суворове, сплетается еще с одной — той, которую доносит ветер, крутящий пластинку на патефоне. Это — одна из самых известных песен восточноевропейских евреев, «Тум-балалайка», слова и музыка которой идеально ложатся на тот самый державинский четырехстопный дактиль:

В лагере смерти печи остыли.

Крутится песня. Мы победили.

Мама, закутай дочку в простынку.

Пой, балалайка, плакать нельзя.

По словам Станислава Минакова, «Семен Липкин ставит исторически-цивилизационную точку в перекличке троих, затворяет . Гениальное соединение имперского Державина и чудом звучащей песни почти уничтоженного народа, если не замыкает тему Холокоста, то переводит ее на совершенно новый уровень. Тема «поэзии после Освенцима» обретает буквальный смысл: писать о лагере смерти, видя его своими глазами, нельзя. Точнее, плакать нельзя. Писать — необходимо.

Любишь читать dadada.live?

Поддержи нас!

Другие материалы

Нарком-иудей. Личная история из раннего СССР

Десять книг советского еврея, которые заменили книги о еврейской традиции

Ночь казнённых поэтов. Почему советская политика стала антиеврейской?

Неудобный герой: еврейский боец Красной Армии в советском кино