«Бах!.. Прямо в глаз!..»: первооткрыватели современного искусства

Вторая половина XIX — первая половина ХХ веков вошли в историю коллекционирования предметов изобразительного искусства как своего рода Золотой век. И дело не столько в заоблачных ценах (многие императоры покупали себе искусство куда дороже), но в стиле и смысле собирательства. На сцену вышли скромные сперва маршаны и галеристы, а также коллекционеры новой породы, буржуа и нувориши, люди с деньгами, азартом и поразительным талантом предвидения. Именно им предстояло открыть миру искусство Новейшего времени — искусство модернизма, которое они распознали раньше, чем кто бы то ни было. Этим материалом мы начинаем курс, рассказывающий про великих визионеров, коллекционеров-евреев, которым в этот период в Европе и Америке почти не было равных среди коллег.

«Просвещенный русский человек» Владимир Гиршман

«Скончался Владимир Иосифович Гиршман. Ему было 69 лет. Ушел от нас просвещенный русский человек и один из самых замечательных наших коллекционеров». Иллюстрированная Россия. 28 ноября 1936. № 49 (603)

«Вне тесного круга родных и знакомых имя его едва ли кому-либо известно, но когда-то вместе с М. А. и И. А. Морозовыми, братьями Щукиными и с И. С. Остроуховым он составлял самую верхушку московского культурного общества и его имя упоминалось по поводу каждой выставки, каждой премьеры, каждого художественного собрания». Последние новости. Париж. 13 ноября 1936. № 5712

Валентин Серов. Портрет Владимира Гиршмана. 1911, Государственная Третьяковская галерея / Wikipedia / Общественное достояние

К евреям, будь то художник, музыкант, врач, торговец или купец, в России в XIX веке часто относились презрительно. Но купец первой гильдии Владимир Иосифович Гиршман (1868–1936), именовавший себя на русский манер Осиповичем, был на особом счету. Даже Михаил Рябушинский, в старообрядческом семействе которого не стеснялись выказывать прямо-таки физиологическую ненависть к евреям, записал в дневнике после ужина с супругами Гиршман и их родственниками в Париже: «Все евреи, но язык и настроение, и обстановка русская».

Художник Игорь Грабарь называл Гиршмана «коллекционером-спортсменом», полагая, что тот начал собирать едва ли из внутренней потребности, поначалу не отличая хорошее от посредственного, что, на самом-то деле свойственно всем начинающим. Однако вскоре в коллекционерском азарте Гиршман не уступал знаменитой когорте москвичей во главе с братьями Щукиными, Морозовыми и Рябушинскими, для которых он всегда оставался инородцем, хотя и влюбленным в русское искусство. Построенный по его проекту особняк у Красных ворот был до предела заполнен картинами и рисунками русских художников: 373 предмета, согласно сделанной во время национализации описи.

Владелец игольной фабрики в Рузском уезде, основанной в середине XIX века приехавшим в Москву из Курляндской губернии Иосифом Шимоном Ициковичем Гиршманом, Владимир Осипович уступал московским текстильщикам и банкирам в состоянии, но не в коллекции и образе жизни. Собирать он начал еще в 90-х, но особняк разительно преобразился с появлением в нем в 1903 году красавицы Генриетты (Генриетта Леопольдовна Гиршман, урожд. Леон, 1885–1970). Прекрасная пианистка (пианисткой была и её мать), профессиональная художница (она училась и в Европе, и в Санкт-Петербурге, где посещала знаменитую петербургскую студию Осипа (Хаима-Йоселя) Браза), выросшая в Петербурге в семье богатого торговца зерном Генриетта Леон превратила особняк у Красных ворот (на месте которого в 1930-х вырос вестибюль станции метро) в салон, в котором собирались поэты, актёры и музыканты. Здесь, например, часто заседал Комитет брюсовского «Общества свободной эстетики» (1906–1917), создание которого среди других финансировал хозяин; он же спонсировал в 1906 году Сергея Дягилева, устроившего легендарную выставку русского искусства в парижском Осеннем салоне.

«На центральном месте в просторной светлой гостиной висел шедевр Борисова-Мусатова <…> в других парадных апартаментах, изящно обставленных мебелью екатерининских и александровских времен, красовались картины Серова, Левитана, Коровина, Милиотти, Малютина, Головина, Сапунова и других», — вспоминал Александр Бенуа, забыв, правда, упомянуть жемчужину коллекции — «Демона сидящего», одного из трех «Демонов» Михаила Врубеля. «Это был настоящий музей, и было там чем любоваться!», — восторгался Мстислав Добужинский, критикуя владельца за перегруженность интерьеров старинной мебелью, миниатюрами, фарфором и пр., собранными, однако, с большим вкусом и любовью. Попасть в это собрание было для художников большой честью, ведь собирал Гиршман по преимуществу современников.

Валентин Серов. Портрет Г. Л. Гиршман. 1907, Государственная Третьяковская галерея / Wikipedia / Общественное достояние

Достаточно пройтись по залам Третьяковской галереи, чтобы представить коллекцию Гиршманов: «Дама у гобелена» Борисова Мусатова, «Прогулка короля» Бенуа, «Двор», «Кукла» и «Окно в парикмахерской» Добужинского, «Пейзаж», «Заросший пруд», «На балконе», «Дама в розовом платье», «Спящая молодая женщина» Сомова. Кстати, единственное, что удалось увезти с собой Гиршманам, покидая Россию, были оригиналы «Книги Маркизы» Сомова. Знаменитые серовские портреты четы Гиршманов тоже достались Третьяковке: и портрет Генриэтты Леопольдовны Гиршман у зеркала (1907), считающийся едва ли не лучшим женским портретом во всем творчестве мастера, и портрет хозяина особняка, по описанию ядовитого Абрама Эфроса, застывшего в движении «лжебарина, запустившего пальцы в жилетный карман, чтобы извлечь мелкую монету на чай прислуге»(1911). На самом деле, у Гиршмана просто была привычка, «почти тик»: он постоянно вынимал часы на цепочке и сверял (человек был очень занятой), который час? Поза же его, по словам жены, была взята с портрета Тициана, репродукция которого висела у них в доме. «Человеком он был необычайно простым, прямым и до простодушия правдивым, лишенным и тени какой-либо “позы”», что, по словам Бенуа, «и производило на людей, мало его знавших, впечатление чего-то резкого. Иным приходило в голову, что в этой черте сказывается <…> своего рода спесь».

В 1918 году Гиршманы уезжают в Лондон, затем перебираются в Париж. От бывшего благополучия у них остались небольшие средства и коллекционерский опыт, который Гиршман решил применить, открыв на улице Сен-Оноре антикварный магазин, зарабатывал продажей антиквариата и оформлением интерьеров. Держать магазин на плаву помогали старые знакомства в художественном, музыкальном и драматическом мире, сохранившиеся с тех времен, когда в особняке у Красных ворот устраивались концерты и журфиксы, на которые приходила вся художественно-артистическая Москва. Потом начался кризис, антикварный магазин закрылся. Тогда Гиршман снял на той же улице помещение поскромнее, повесил вывеску Galerie W. Hirschman и стал устраивать в своей небольшой, но симпатичной галерее выставки художников, которых когда-то покупал. Самыми известными из них были выставки Натальи Гончаровой и Константина Сомова, а самой представительной — выставка группы «Мир искусства» (1930), собравшая двенадцать ведущих художников-эмигрантов этого объединения.

Валентин Серов. Портрет Генриетты Гиршман. 1911, Государственная Третьяковская галерея / Wikipedia / Общественное достояние

В конце 1931 года Владимир Осипович тяжело заболел, галерею, ставшую своеобразным клубом русской эмиграции, пришлось закрыть. Обворожительная Генриетта Леопольдовна, любимая модель Валентина Серова, устроилась заведующей в русский приют для девочек на севере Франции, куда увезла полупарализованного супруга. Похоронив в ноябре 1936 года мужа на парижском кладбище Батиньоль, по соседству со Львом Бакстом, вдова уехала в США. Сначала была секретарем главного дирижёра Бостонского оркестра Сергея Кусевицкого, потом сотрудничала с одним из нью-йоркских музыкальных издательств. Похоронить себя она завещала на русском кладбище Кокад в Ницце, рядом с погибшей в младенчестве дочкой. Об этой трагедии напоминает ее овальный графический портрет (1911, ГТГ), задуманный Серовым, чтобы утешить потерявшую дочь Генриетту Леопольдовну. «Теперь уж не под Энгра а к самому Рафаэлю подберемся», — говорил художник своей модели.

«Ваша роль в русском искусстве значительна. Для того чтобы процветало искусство, нужны не только художники, но и меценаты. Вы с мужем взяли на себя эту трудную роль. И несли ее много лет талантливо и умело. Спасибо вам обоим. История скажет о вас то, что не сумели сказать современники. Пусть сознание исполненного красивого дела облегчает вам посланное всем испытание», — написал в альбоме Генриетте Гиршман, приезжавший в 1922 году в Париж Константин Станиславский.

Храбрая Матушка Вейль

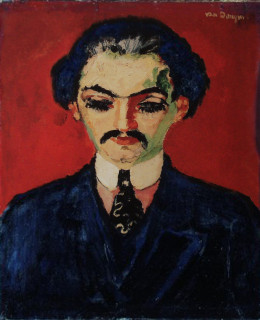

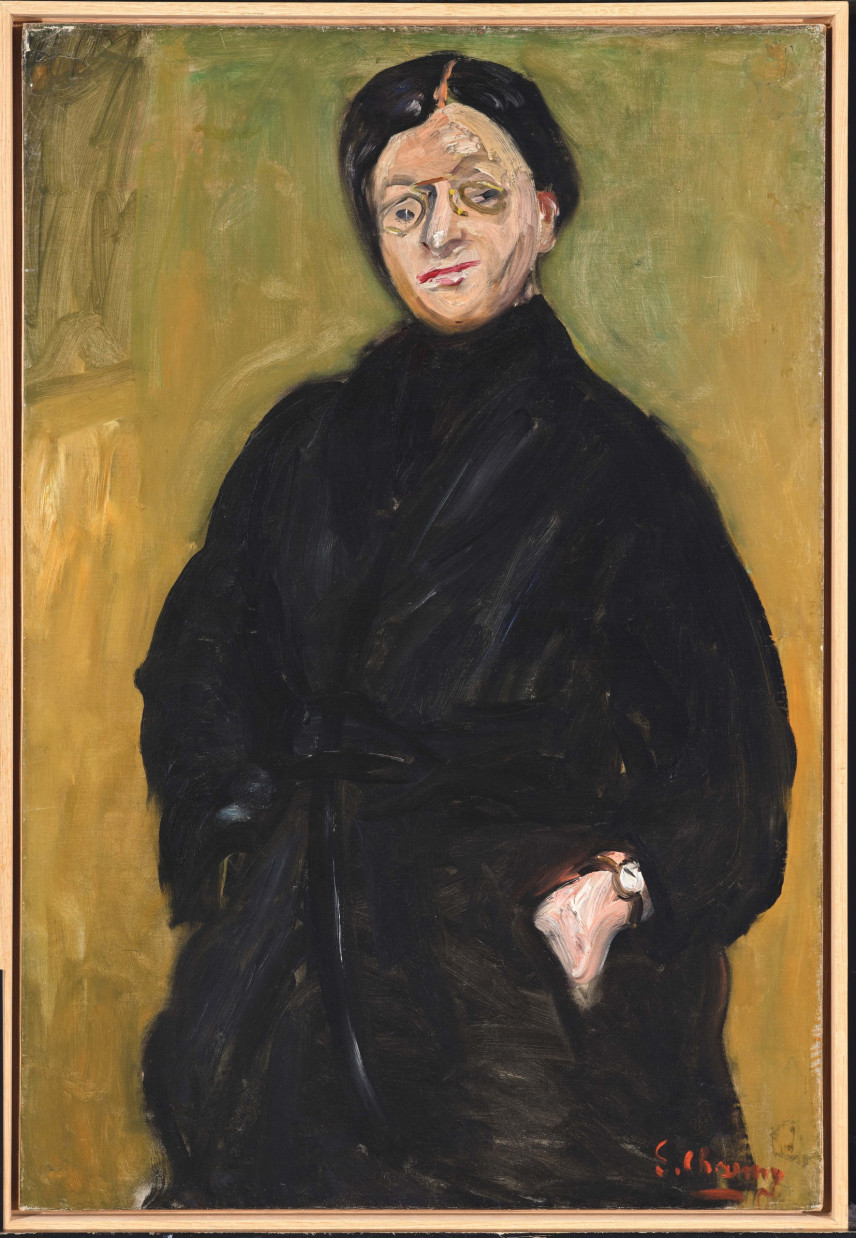

«В то время почти не было дилеров, готовых позаботиться о нас, кроме маленькой храброй Вейль, которая не заработала состояния, хотя все, кто достоин называться художниками, выставлялись в её сменяющих друг друга галереях — сначала на улице Виктора Массе, затем в старом магазине Кловиса Саго на улице Лаффит и, наконец, на улице Тетбу», — вспоминал художник-фовист Пьер Жирьё. Слава и деньги, увы, достались вовсе не ей — той, кто поверил в них и вывел в люди. Не случайно же «Место молодым» было ее девизом. Некрасивая, очкастая мадемуазель Берта Вейль (1865–1951), чьи зачёсанные назад волосы и характерные пенсне придавали ей вид школьной учительницы, ни ростом, ни размахом торговли не могла соперничать ни с Амбруазом Волларом, ни с братьями Бернхеймами, однако прежде чем закрыть галерею в 1941 году из-за невозможности еврейке жить и работать в оккупированном Париже она успела выставить не менее 300 художников и организовать не одну сотню выставок. Треть из них, между прочим, включала работы художниц!

Монреальский музей изящных искусств. Purchase, Annie White Townsend Bequest,

113.2024 © Alberto Ricci. Photo: MMFA, Julie Ciot

Эстер Берте Вейль исполнилось 36 лет, когда она решилась открыть галерею. Спасибо вдове её дальнего родственника Сальватора Майера, торговавшего антиквариатом, гравюрами и картинами на знаменитой Лаффит, «улице картин», не только уговорившей родителей выдать Берте ее приданое, но и ссудившей деньгами. В лавке старого Майера дочь выходцев из Эльзаса-Лотарингии, сборщика тряпья Соломона Вейля и Дженни Леви, работавшей до замужества и рождения семерых детей швеёй, провела почти двадцать лет. Образование Берты закончилось, когда ей исполнилось десять. Её «университетом» была лавка, в которой Майер обучал её тонкостям антикварного дела. В 1896 году он умер, а Берта уговорила брата Марселина снять помещение в доме 25 по улице Виктора Массе рядом с площадью Пигаль, где они продавали рисунки, карикатуры и всякий bric à brac. Их появление привело в ужас жившего по соседству Дега, возмущенного присутствием еврейских торговцев в своем районе.

Берта начала с продажи гравюр Домье и Тулуз-Лотрека, которые она вывешивала на верёвках, как бельё. Пять лет спустя предприимчивый каталонский фабрикант, коллекционер и бизнесмен Пер Маниак убедил её превратить магазин в художественную галерею и предложил показывать работы современных, особенно испанских, художников. 1 декабря 1901 года Берта Вейль открыла галерею, и вместе с Маниаком они организовали шесть выставок. В дальнейшее плавание она отправилась в одиночестве.

Продаж было мало. «Упорство, и еще раз упорство!», — повторяла Вейль как заклинание. В начале 1900-х живописью молодых не очень-то интересовались, и если заходили к ней в лавку, то исключительно из любопытства. А ведь это она первой обратила внимание на 20-летнего Пабло Пикассо: купила за 150 франков три холста из серии «Бой быков» и тут же их продала, заработав свои скромные 50 франков. И не Воллар, а именно она первой выставила Пикассо и Матисса. «Поверьте мне, вам стоит купить Матисса», — убеждала она любителей. «Но они ещё не были готовы, а когда довольно быстро передумали, то начали скупать все подряд (но не у меня)», — с обидой вспоминала Вейль. Когда в 1902 году она заплатила Матиссу 130 франков за натюрморт, тот был счастлив.

Самой же Вейль с трудом удавалось сводить концы с концами. Она принадлежала к числу тех торговцев, кто любил живопись и художников, но не умел делать деньги. «Коллекция картин — это не портфель акций», — говорила она. «У начинающих коллекционеров нет ни уверенности, ни настойчивости. Они слишком заботятся о том, вырастет ли стоимость работ начинающих художников. <…> Я рисковала, зарабатывала гроши, выставляя молодых, а бессовестный Воллар нашептывал Одилону Редону и Майолю, что я сбываю их работы за бесценок, уговаривая не иметь с мной никаких дел», — жаловалась добросердечная Матушка Вейль. «Мизерная прибыль! Скудные приобретения!», — этими и подобными восклицаниями пестрят ее воспоминания «Бах! Прямо в глаз! или Тридцать лет за кулисами современной живописи». «Я не пишу так, как обычно пишут люди. Я пишу так, как думаю», — заявила в них острая на язык Вейль. Идея озадачить кого-то забавляла её. «Отличное название. Зрителям понравится, — похвалил её редактор. — Название, которое является своего рода символом. Оно выражает как удивление, которое ваши любимые художники вызывали у буржуазии, так и богатство и звучность этих произведений, полных правды и красоты».

Рауль Дюфи. 30 лет или Жизнь в розовом. 1931. Париж, Музей современного искусства / Wikimedia / Общественное достояние

Мадемуазель не боялась эпатировать, устраивая выставки группе фовистов — Камьону, Мангену, Марке и Пюи, — бывшим ученикам Гюстава Моро, собравшимся вокруг Матисса. Она «зажгла звезды» не только Пикассо и Матисса, но Андре Дерена, Мориса де Вламинка, Рауля Дюфи, Жоржа Брака, Фернана Леже и Сюзанны Валадон. Вейль яростно защищала кубистов, потом художников Парижской школы, давая им шанс заявить о себе, а они уходили от неё к владельцам более престижных, нежели её лавка, галерей. Когда её подопечными заинтересовались «акулы» художественного рынка, Вейль поняла, что не в состоянии конкурировать с ними и была готова признать, что время её прошло. «Вы ошибаетесь, тысячу раз ошибаетесь! Поддержите нас всех, всех, кого вы уже поддержали, всю нашу группу <…> или кто-то другой займёт ваше место, а этого нельзя допустить. Будьте тверды в своем убеждении, что это вы увидели в Матиссе, Вламинке, Дерене <…> художников будущего», — протестовал Рауль Дюфи. Художник был прав, Берту Вейль надолго забыли. Кто теперь помнит, например, что именно она первой в Париже в 1914 году устроила персональную выставку мексиканцу Диего Ривере, который казался ей Гулливером.

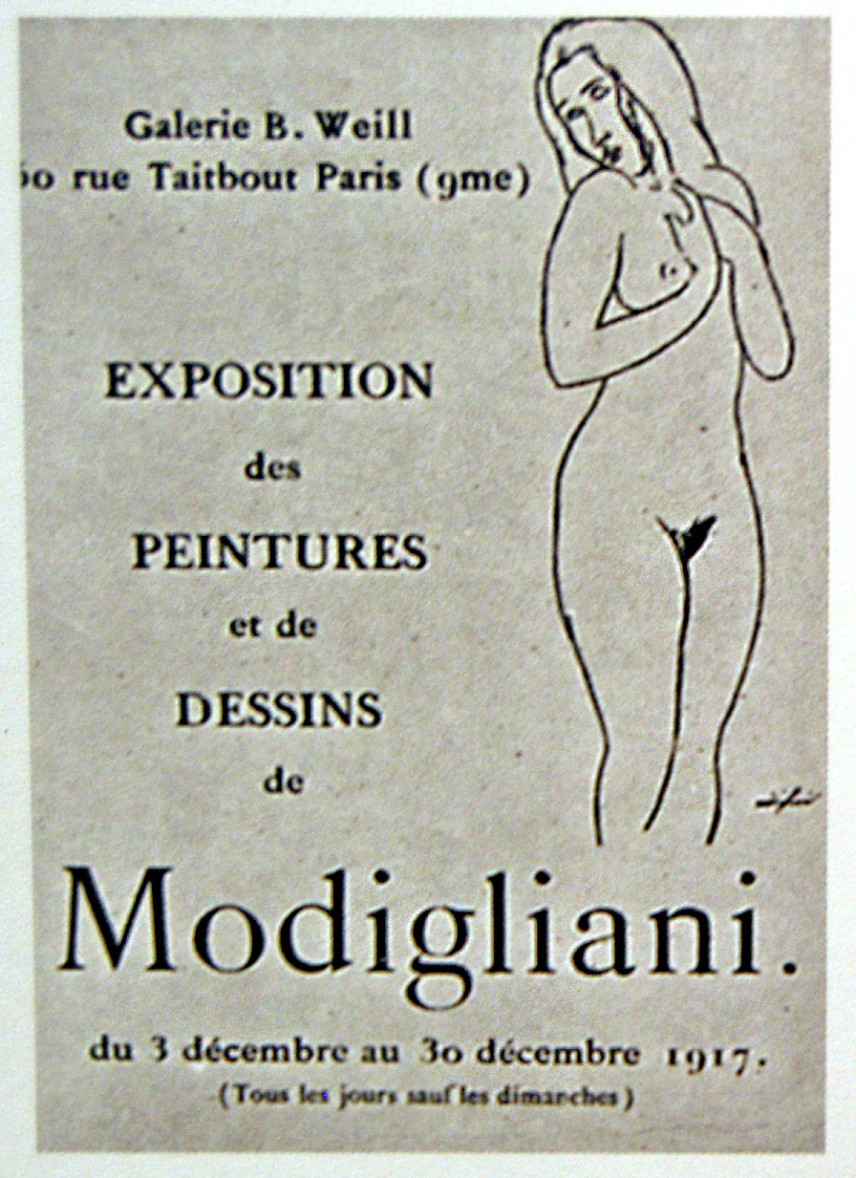

Афиша выставки Амедео Модильяни в галерее Берты Вейль.

1917, Archives Berthe Weill / Wikipedia / Общественное достояние

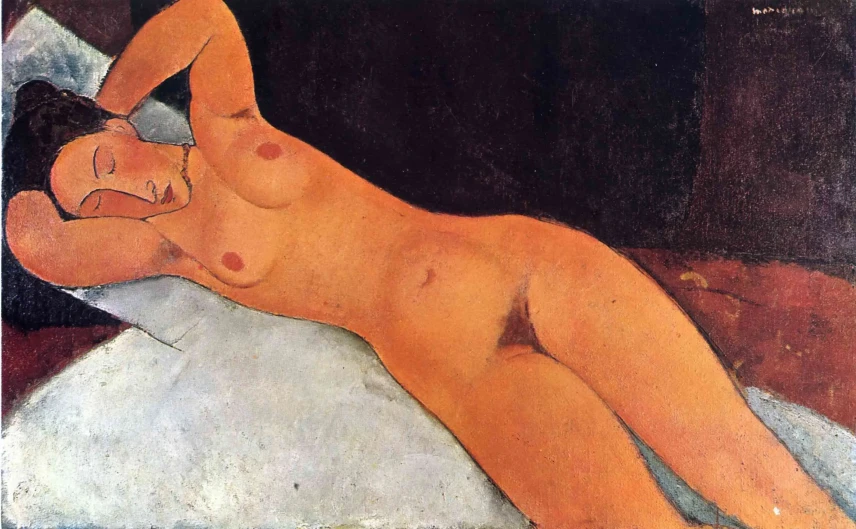

Лишь персональная выставка Амедео Модильяни безусловно осталась в истории. На этот раз заслуга открытия художника принадлежала не ей, а Леопольду Зборовскому. Польский поэт предсказал Моди великое будущее, снабжал материалами и моделями, но продажи шли туго. Чтобы привлечь внимание к своему протеже, требовалось устроить выставку, однако собственной галереи у Зборовского не было, он обратился к Вейль. Выставка открылась в декабре 1917-го и оказалась первой персональной и единственной прижизненной выставкой художника — через два года с небольшим Моди скончался. Для выставки Зборовский попросил его написать несколько обнаженных, однако стражи порядка сочли помещённые в витрине ню безнравственными, и явившийся в галерею комиссар полиции приказал «убрать всю эту грязь». Можно себе представить, что ответила ему хозяйка галереи, прежде чем подчиниться.

Амедео Модильяни. Обнаженная. 1917. Нью-Йорк, Музей Гуггенхайм / Wikimedia / Общественное достояние

Оставшаяся без дохода Вейль после войны была спасена теми, кого когда-то спасла от нищеты сама. В 1946 году несколько «её» художников организовали аукцион своих произведений, и вырученные средства были переданы Матушке Вейль. Было собрано около 1,5 млн франков (что эквивалентно $147 000 в 2025 г.) — хватило до самой её смерти. Помнила её и Французская республика — в 1948 году ей было присуждено звание Кавалера Ордена Почетного легиона за «вклад в современное искусство». Забыла о ней только история искусства.

«Боритесь! Защищайтесь! Такова история всей моей жизни!» Этими словами можно было бы закончить рассказ о Матушке Вейль, как художники называли свою благодетельницу: сочетание двух слов mère (мать) и Weill давало merveille, что по-французски означает «чудо». Однако история умеет и возвращать имена. Вслед за лидерами парижского арт-рынка, которые в последние годы получили свои персональные шоу, в этом году дождалась своего часа и Берта Вейль. Прошедшие только что выставки в Grey Art Museum в Нью-Йорке и Музее изящных искусств в Монреале, а также экспозиция в Музее Оранжери в Париже, вернисаж которой назначен на 8 октября, приоткрывают ещё одну малоизвестную страницу истории современного искусства.