Как соблюдали заповедь о пасхальном жертвоприношении во времена Иерусалимского Храма.

В наши дни главным символом праздника Песах, безусловно, является маца, «хлеб бедности нашей». Однако в эпоху Храма важнейшим элементом праздника было праздничное жертвоприношение, которое так и называлось песах.

Согласно Торе, заповедь о пасхальном жертвоприношении евреи получили еще в Египте, накануне исхода:

И сказал Господь Моше и Аарону в земле египетской: Этот месяц будет для вас началом месяцев, первым будет он для вас из месяцев года. Скажите всей общине сынов Израиля, десятого числа этого месяца пусть каждый из вас возьмет по ягненку на семью, по ягненку на дом. А если мала семья для (целого) ягненка, пусть возьмет (одного вместе) с ближайшим соседом, по числу едоков разделите ягненка. Пусть это будет ягненок годовалый, мужского пола, без порока; из овец или из коз берите (животное для жертвы). И оберегайте его до четырнадцатого числа этого месяца, и вся община сынов Израиля пусть его зарежет в сумерки.

Пасхальное празднество начиналось 14 нисана во второй половине дня, когда евреи приводили в храм животных, предназначенных в жертву. Это был барашек или козленок мужского пола, младше года и без каких-либо увечий.

Согласно закону, еврея, который намеренно не принёс пасхальную жертву, ожидало суровое наказание карет. (В еврейской литературе существуют разные мнения, что это означает, от преждевременной смерти до посмертного уничтожения души). Этот закон не распространялся на тех, кто не мог совершить жертвоприношение в силу объективных причин: поскольку находился в состоянии ритуальной нечистоты или слишком далеко от Храма.

В храме пасхальные жертвоприношения начинались после принесения ежедневной будничной послеполуденной жертвы. Тем самым песах ясно и недвусмысленно отделялся от обычных повседневных жертвоприношений.

Главы семейств, приведшие в Храм своих барашков и козлов, должны были терпеливо ждать, когда подойдет их очередь войти в храмовый двор и принести жертву.

Священник резал барашка, выливал кровь около основания жертвенника, и возлагал внутренности и жир на пылавшую на жертвеннике поленницу. После этого владелец брал тушу и возвращался домой, чтобы успеть приготовить её для праздничной трапезы.

Внутренности пасхальной жертвы запрещено было оставлять без присмотра. Их нужно было сжечь как можно быстрее.

Если у хозяина или кого-то из гостей, приглашенных для участия в пасхальной трапезе, оставалось квасное в любом виде (хлеб, пиво и т.д.), пасхальное жертвоприношение считалось недействительным.

Согласно Торе, мясо пасхального агнца нужно было съесть в ночь праздника, с опресноками и горькой зеленью:

И съедят его мясо в ту ночь, жаренное на огне, с пресными хлебами и горькими травами съедят его. Не ешьте его сырым или сваренным в воде, но (только) жареным: голову с ногами и внутренностями.

По закону, каждый еврей должен был вкусить мяса пасхальной жертвы в ночь 15 нисана. Тому, кто съедал хоть кусочек в течение дня 14 нисана, полагалась порка.

По букве закона, пасхального агнца можно было есть всю ночь 15 нисана. Однако мудрецы постановили, что трапезу следует закончить до полуночи — чтобы мясо было гарантированно съедено до рассвета.

Как уже было сказано, мясо пасхальной жертвы нужно было есть с опресноками и горькой зеленью. Однако, если по какой-либо причины этих ингредиентов не было, для выполнения заповеди достаточно было съесть мясо.

Пасхального агнца следовало зажарить на огне. Если его слегка запекали или варили в воде или любой другой жидкости, жертва становилась некошерной, а каждый, кто ел это мясо, подлежал порке.

Мясо пасхального агнца ели после трапезы, чтобы подчеркнуть, что это именно религиозный ритуал, а не просто утоление голода. В Пехах совершали и другие жертвоприношения, например, приносили мирные праздничные жертвы (шалмей хагига). Мясо этих жертвенных животных нужно было съесть перед пасхальным агнцем: во-первых, чтобы участники трапезы почувствовали уникальный вкус пасхальной жертвы; а во-вторых, чтобы они не были слишком голодны, и не начали ломать кости (чтобы полакомиться костным мозгом), поскольку последнее стало бы нарушением запрета Торы.

В доме ешьте (песах) — не выносите мясо из дома и костей не ломайте.

Пасхальную трапезу устраивали в кругу семьи и друзей. В тот момент, когда группа садилась за пасхального агнца, никто из её участников не имел права встать и уйти, чтобы присоединиться к другой группе. Также запрещено было есть мясо пасхальной жертвы, принесённой другой семьей или группой. Нарушителю полагалась порка.

От мяса пасхального агнца запрещалось оставлять хоть кусочек:

И не оставляйте (ничего) от него наутро, а что осталось до утра — огнем сожгите.

Наряду с теми, кто обязан есть мясо пасхальной жертвы, Тора так же перечисляет тех, кому это категорически запрещено:

И сказал Господь Моше и Аарону: Вот закон песаха: никакой иноплеменник не должен есть его. А всякого раба, купленного за серебро, обрежь — тогда может есть. Поселенец и наёмный работник не могут есть его. В доме ешьте (песах) — не выносите мясо из дома и костей не ломайте. Вся община Израиля пусть принесет жертву. Если живёт с тобой пришелец и (захочет) принести Господу жертву песах, обрежь у него всех мужчин, и тогда будет допущен к жертвоприношению — будет он как коренной житель земли. А необрезанные пусть не едят (жертву песах).

Иными словами, все участники пасхальной трапезы должны были быть евреями в полном (галахическом) смысле этого слова.

«Поселенец» в данном случае — нееврей, живущий среди евреев и обязавшийся исполнять т.н. семь законов потомков Ноаха — в отличие от «пришельца», т.е. нееврея, перешедшего в иудаизм.

В Талмуде приводится забавная история о том, как один из мудрецов разоблачил язычника, нарушевшего этот запрет:

Был некий идолопоклонник, и приходил он [в Иерусалим на праздник Песах], и вкушал от пасхальной жертвы. Пришел он к рабби Йеѓуде бен Бетере и сказал ему: написано [о пасхальной жертве]: «Необрезанный же да не вкусит от нее» (Шмот, 12:43) и «Всякий необрезанный да не вкусит от нее» (там же, ст. 48) — я же вкусил от лучших частей ее!

Спросил [рабби Йеѓуда бен Бетера]: а от курдюка [пасхальной жертвы] — дали ли тебе отведать?

Ответил [идолопоклонник]: нет!

Сказал [рабби Йеѓуда бен Бетера]: в следующий раз, когда придешь туда, потребуй: дайте мне отведать от жиров курдючных!

[И вот] пришел [тот идолопоклонник] в [Иерусалим на Песах] и сказал: дайте мне отведать от жиров курдючных!

Сказали ему: что за речи? Ведь курдюк — [доля] Всевышнего!

Спросили у него: кто научил тебя сказать так?

Ответил им: рабби Йеѓуда бен Бетера сказал мне!

Сказали [иудеи меж собой]: кто это перед нами? Проверили — и нашли, что идолопоклонник он, и убили его. [А после] послали к рабби Йеѓуде бен Бетере [гонца со следующими словами]: мир тебе, рабби Йеѓуда бен Бетера! Сам ты — в Нацивин, но твердыня твоя — оплот Иерусалиму!

Псахим, 3б

Участнику пасхальной трапезы недостаточно было просто быть евреем. Он также должен был быть отмечен «знаком завета», т.е. быть обрезанным. Соответственно, необрезанный еврей не имел права вкушать мясо пасхального агнца — даже если он не был обрезан по медицинским соображениям, или не должен был быть обрезан согласно галахе. (Например, если два его старших брата умерли от обрезания).

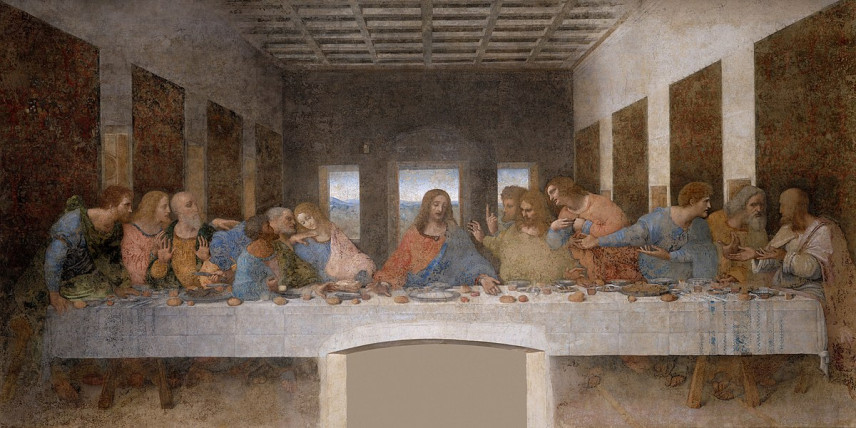

В заключении нельзя не отметить, что самая известная пасхальная трапеза эпохи II Храма — разумеется, тайная вечеря:

В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели.

Матфей, 26: 17-21

К сожалению, художники, изображавшие эту трапезу, обычно были не слишком сведущи в еврейских законах. Соответственно, на большинстве картин на этот сюжет пасхального агнца нет, включая знаменитую фреску Леонардо.

Титульное изображение: Последний ужин. Эль Греко, 1596 г. / Wikimedia

Любишь читать dadada.live?

Поддержи нас!