Размышления над переводом Самсона назорея Жаботинского.

Эта статья представляет собой существенно расширенную и дополненную новыми наблюдениями версию послесловия к переводу Самсона назорея на иврит, вышедшему в 2007 году.

Три открытия — или три вопроса

Зеэв Жаботинский (1880–1940) был не только выдающимся сионистским лидером, он примечателен и своим творчеством в области культуры: журналист, публицист, пламенный оратор, поэт, писатель и переводчик. Он знал в совершенстве более десяти языков, но оба созданных им романа — Пятеро и Самсон назорей — написал на своём родном русском, главном языке Одессы, где родился и вырос. Ниже я буду говорить о Жаботинском в первую очередь как об авторе Самсона назорея.

Удивительные неожиданности подстерегают нас порой при переводе хорошо знакомых классических текстов. В меньшей степени я уже испытал подобный опыт, переводя на иврит Толстого и Набокова, Достоевского и Булгакова. Но работа над Самсоном глубоко изменила мои представления о самом романе и о личности Жаботинского, его культурной деятельности и политическом имидже. Ее результатом явилось также некоторое замешательство по поводу полного названия романа, никогда не переводившегося на иврит дословно. Наконец, она привела меня к предположению о возможном влиянии Самсона на самый известный русский роман ХХ века — Мастера и Маргариту Булгакова. Об этих трёх открытиях — или, скорее, о трех вопросах — я и расскажу на последующих страницах.

Прежде всего, впечатление, оставшееся у меня много лет назад от первого прочтения Самсона назорея в оригинале, было крайне упрощенным. Я увидел в нём приключенческий роман для подростков, некую свободную популяризацию истории из книги Судей, предназначенную для того, чтобы, приблизив к юным читателям образ библейского героя, дать им пример для подражания. Когда ко мне обратились из тель-авивского Института Жаботинского с предложением заново перевести Самсона, пожелания к этому переводу были сформулированы подобным же образом: язык должен быть динамичным и современным, лёгким для чтения, и сближать юных читателей с наследием Жаботинского. Я не представлял себе, что в столь однозначном на первый взгляд романе увижу скрытые глубины и непримиримые противоречия, происходящие как из двойственного образа самого Самсона, так и из жизненных установок автора романа. Я этого не знал, пока не углубился в текст как переводчик. Но и сотрудники Института Жаботинского тоже не знали, хотя по другой причине: роман они вынуждены были читать не в оригинале, а в старом ивритском переводе. Многие бейтаровцы воспитывались на Самсоне, заучивали наизусть его заветы («копите железо», «поставьте над собой царя», «учитесь смеяться»), и, похоже, им не приходило в голову, что могучие душевные конфликты героя романа и его автора в значительной мере тускнеют или вообще не находят воплощения в переводе.

Вновь перечитав Самсона как переводчик, я увидел его абсолютно другими глазами. Соображения, которые я излагаю здесь — не научное исследование, а попытка переводчика выявить скрытые слои подтекста, опираясь на тесный контакт с текстом. Представленные здесь открытия можно в той же мере считать безответными вопросами, и они не претендуют на статус окончательных выводов.

Позволю себе не обсуждать литературные достоинства книги. Скажу лишь, что она интересна, читабельна, хорошо выстроена, но в литературном отношении её трудно сравнивать с другим — вторым и последним — романом Жаботинского, Пятеро. Там Жаботинский достиг вершины своего творчества как писатель. По литературным достоинствам это произведение можно сравнить с лучшими рассказами Бабеля или с поэтической прозой Мандельштама. Сюжет, развивающийся большей частью в Одессе начала ХХ века, повествует о судьбах членов одного большого еврейского семейства и об их ближайших друзьях, на фоне революционных настроений того времени и сионистских и иных устремлений, бытовавших в еврейской среде Одессы — и всё же роман почти ничего не открывает нам об авторе. Разумеется, литература не провозглашает такой задачи, скорее как раз наоборот, но меня интересовало, как мог тот букет талантов, которыми обладал Жаботинский, совместиться одновременно и с твёрдой сионистской идеологией, и со стремлением к жесткой политической цели, которому он подчинил всё своё бытие. Должно же было это внутреннее противоречие между жизнью духовной и жизнью деятельной хоть когда-нибудь и как-нибудь проявиться в письменном творчестве. Такого проявления я не обнаружил ни в статьях Жаботинского, ни в его фельетонах, ни в воспоминаниях. Даже Повесть моих дней, написанная на первый взгляд на манер автобиографии, воспринимается более как литературное произведение, не имеющее ничего общего с проблемами такого рода. Биографией Жаботинского занимались относительно мало и, разумеется, не существует исследования, рассматривающего Жаботинского в первую очередь как писателя, и лишь потом — как идеолога и политика.

В результате нового чтения Самсона назорея перед началом работы над переводом настойчиво стал напрашиваться вывод, что передо мной книга, в которой Жаботинский наиболее открыто написал о себе самом. Не то чтобы он решительно отождествляет себя с героем, это была бы слишком уж гротескная претензия, но он представляет его как идеального лидера, у которого есть чему поучиться и над чем подумать на основании собственного жизненного опыта. Жаботинский формировал себя как лидера — и действительно им являлся и таковым вошёл в историю.

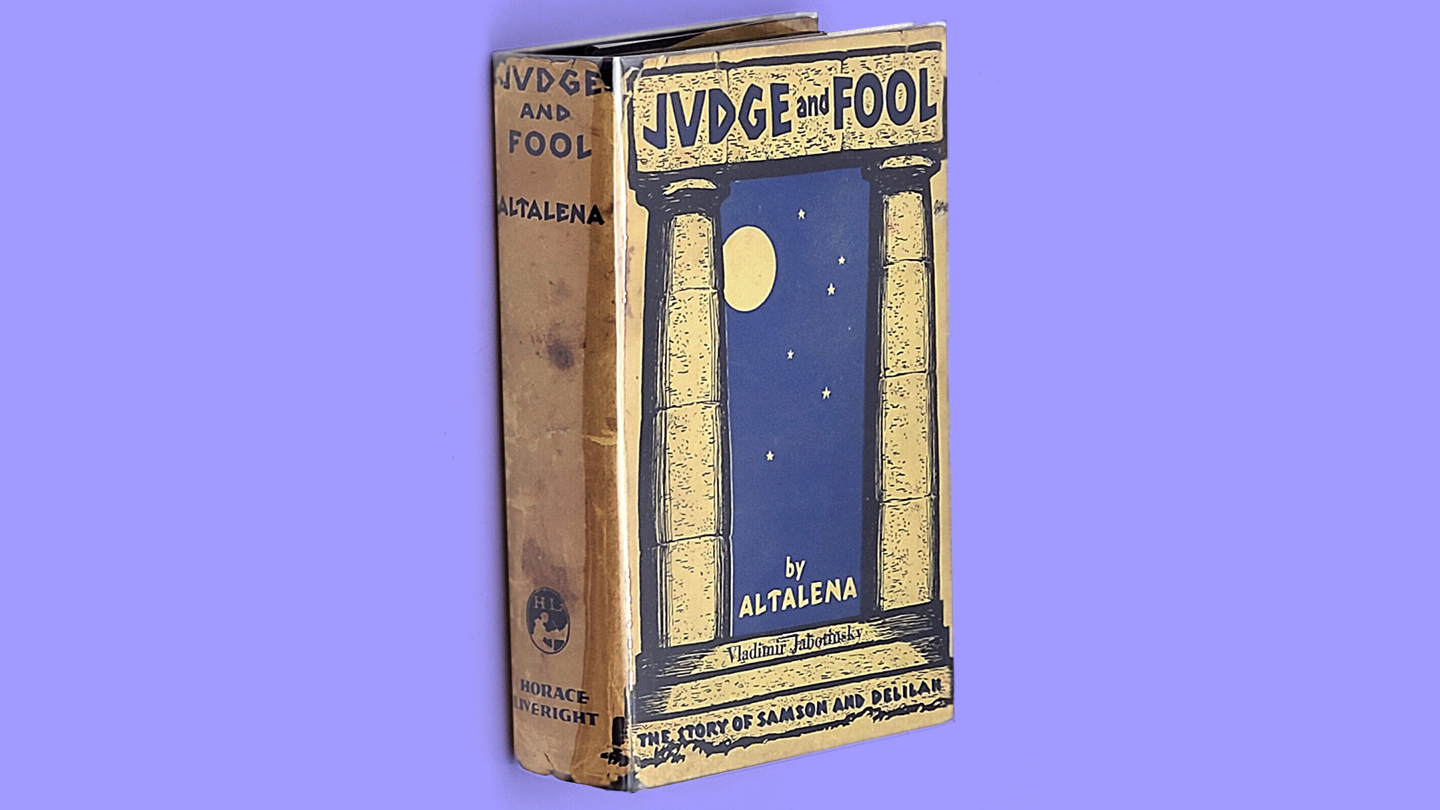

Он начал писать Самсона в 1919 году, находясь в Стране Израиля. Тогда создавались лишь первые наброски книги, завершенной уже в 1926-м в Париже, где роман впервые печатался с продолжениями в русскоязычном сионистском еженедельнике «Рассвет», в редколлегии которого Жаботинский состоял. Через год книга вышла в Берлине отдельным изданием.

Роман Самсон назорей не излагает заново известную историю из книги Судей и не конкурирует с каноническим библейским текстом. Жаботинский обозначил в предельно кратком предисловии общие сюжетные вехи как «рассказ из времен Судей», но там же заявил, что «повесть эта сложилась на полной свободе [выделено мной – П.К.] и от рамок библейского предания, и от данных или догадок археологии». Проще говоря, речь о литературном произведении, несущем миру новое. Жаботинский создал аналогию, работающую в нескольких актуальных плоскостях: политической, социальной, психологической, лирической. Литературный приём использования рамок канона или структуры мифа известен в европейской литературе. Его применяли, помимо прочих, Оскар Уайльд («Саломея»), Томас Манн («Иосиф и его братья») и Михаил Булгаков («Мастер и Маргарита»). Классические сюжеты, именно за счёт своей общеизвестности, позволяют писателям внести в них новое содержание, близкое и актуальное.

Не будучи специально выделенной в тексте, аналогия складывается из всего контекста романа и из внетекстуальных сведений, которыми обладает читатель. До меня это по поводу романа Жаботинского отмечали по меньшей мере двое: писатель и переводчик Ицхак Орен (Надель) и профессор Йосеф Недава. Колена Израилевы подобны жителям нового ишува, «туземцы» — местное население Страны, арабы, а филистимляне — не кто иные, как англичане, правившие в Стране в годы написания романа.

Я — третий переводчик книги. Как оказалось, оба предыдущих изначально фиксировали определённый узкий подход ивритского читателя к тексту, в чём я убедился не только из бесед со специалистами из Института Жаботинского, но и в ходе совместной работы с профессором-литературоведом, которому Институт Жаботинского поручил редактировать мой перевод. Главную трудность для него представляли канонические цитаты, переданные мной не дословно, а с некоторыми изменениями — именно так, как в оригинале Жаботинского. «Цитата есть цитата, и нечего тут менять», — твердил профессор. К счастью, мне удалось убедить его в правильности моего подхода, хотя это оказалось непросто.

Нет ничего легче, чем, поддавшись силе фонетической инерции и мощному величию классического текста, подправить или дополнить «искажённую» или неполную цитату. Но реально в романе ТАНАХ почти нигде не цитируется точно: Жаботинский не переписывал слово в слово текст синодального перевода, а создавал парафраз известных стихов. Прозрачная, лирическая, с вкраплениями тонкой иронии, но без лишних аллегорий и украшений, стилистика Жаботинского всецело принадлежит ХХ веку. Только чуть-чуть заметно в ней сверкание библейских перлов — и то лишь для того, чтобы показать более выразительно главную мысль автора, а вовсе не обязательно пробудить в читателе интерес к каноническому оригиналу. Когда оба моих предшественника по переводу Самсона исправляли цитаты, приводя их в соответствие с текстом ТАНАХа, они вольно или невольно правили стиль самого Жаботинского. В моём переводе я стремился сохранять верность авторскому стилю. Так, возгласа Далилы «Самсон! Филистимляне на тебя!» вы в моём переводе не найдёте. Суть та же, но заменено слово: «Самсон! Филистимляне идут!». В результате, на иврите, классический текст выглядит искаженным. Осовремененным. Стилистический регистр невысок, библейский стих заменен возгласом из повседневной речи. Есть и другие места, где каноническая формула изменена. Чуть позже я затрону вопрос о знаменитом «Умри, душа моя, с филистимлянами!». Здесь Жаботинский изменил слова Писания, чтобы точнее выразить свой индивидуальный взгляд на вещи и предельно прояснить текст, но ни у кого из обоих моих предшественников это изменение никак не отражено.

Сам Жаботинский в 1928 году просил переводчика Баруха Крупника в письме на иврите, посланном из Парижа в Берлин, где жил Крупник, «переводить на современный язык», и далее «особо настоятельная просьба: по возможности избегать ‘переворачивающего вава’ — я ненавижу все эти ‘ва-йедаберим’ и ‘ва-йомерим’ смертной ненавистью». Действительно, «переворачивающий вав» отсутствует в переводе Крупника, но, несмотря на это, стиль его представляется мне слишком уж архаичным даже для 30-х годов ХХ века, в том числе из-за железобетонной верности танахическим цитатам, которые в тексте Жаботинского выглядят иначе.

Герой

Итак, в центре сюжета — Самсон и его отношения с филистимлянами. Жаботинский видел в Самсоне героя, прирожденного лидера, действовавшего в смутную историческую эпоху, когда «не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым». Автор ориентируется на сходство между эпохой Судей и тем временем, в котором действовал сам. В какой-то мере Самсон назорей — ключ к эпохе, в которую был написан. Жаботинский проводит аналогию между двумя сходными периодами, когда народ Израиля переживал свое формирование: это ни в коей мере не люди «созданные из мрамора», а потому перед его вождями стоит задача «смесить скользкую глину с хрупкой соломой», чтобы создать кирпич, который станет «крепким камнем», выстроить народ из смешения племён, вер и воззрений. Задача такого лидера тяжела, словно рабство египетское. Таков «фон» непростых отношений между Самсоном и филистимлянами.

Задача создания национального очага для народа Израиля в Стране Израиля стояла во главе интересов Жаботинского. Британская политика и британская администрация в Стране представляли собой главное препятствие для достижения этой цели. Вместе с тем Жаботинский был влюблен в европейскую культуру, в которой Англия занимала для него отнюдь не последнее место. В этом источник глубокого внутреннего конфликта у автора романа, конфликта, приведшего к написанию Самсона назорея. Жаботинский не раз цитировал Макса Нордау, утверждавшего, что сионизм стремится расширить границы Европы и включить в них Страну Израиля. Не будем забывать, что примерно за год до завершения Самсона Жаботинский основал в Париже «Союз сионистов-ревизионистов» (1925). Этим действием фактически была объявлена война англичанам против их политики и владычества в Стране Израиля.

Понимая внутреннюю логику романа, мы легко увидим политические, этнографические и культурные параллели между эпохой правления Судей и актуальной ситуацией в Стране Израиля в период британского мандата, в 20-е годы прошлого века. Филистимляне, «островитяне» и «потомки народов моря» — это англичане колониальной эпохи. Они, в точности как филистимляне в Самсоне, гордятся своей культурой, древностью своего наследия, своей сплоченностью и совершенством технологий, которыми располагают, особенно во всем, что касается оружия. Самсон-Жаботинский стремится к тому, чтобы народ Израиля перенял лучшее, что есть в социуме филистимлян-англичан, и, когда наступит срок, сумел победить их их же оружием. Поэтому с развитием сюжета Самсон повторяет библейскую цитату «из ядущего вышло ядомое, а из сильного сладкое» не буквально. Он заявляет Элиноар (которая в дальнейшем окажется Далилой), что у филистимлян «из cвирепого вышло сладкое!». Это речение звучит эхом в романе, повторяясь в словах разных персонажей.

Лучшие из филистимлян, вопреки тому, что они враги и чужаки, представлены в романе как образцы высших человеческих качеств, способные служить примером для подражания. Они действуют с вызывающим уважение достоинством и величием даже когда их жизнь висит на волоске, как, например, в сцене смерти Семадар, жены Самсона из филистимской Тимнаты, и ее отца, Бергама.И еще — в момент обрушения святилища Дагона в Газе. Филистимские аристократы не обнаруживают и тени страха, когда потолок храма содрогается над их головами, перед тем как рухнуть и похоронить их под собой. Для Жаботинского в подобном поведении заключается подлинный аристократизм, и Самсон, разрушающий и несущий гибель, именно в этот момент достигает в полной мере казавшегося ему ранее недоступным уровня величия филистимской знати, гибнущей вместе с ним в едином всепожирающем пламени. Но здесь, перед смертью, Самсон возглашает не «Умри, душа моя, с филистимлянами!», как написано в первоисточнике, а «С вами вместе да погибнет душа моя!» (курсив мой – П.К.). Возглас обращен прежде всего к Далиле-Элиноар и их сыну-младенцу, и лишь во вторую очередь — к филистимлянам. Читатель легко увидит, что филистимлянка Далила, величайшая любовь-ненависть Самсона, атаковавшая его, незрячего, уничижительными загадками и пообещавшая воспитать их сына так, чтобы тот развязал войну против народа собственного отца — именно она вызвала «импульсивный», гибельный Самсонов порыв. Но в действительности не только Далилу и любил, и ненавидел Самсон. Подобные же чувства он питал ко всему филистимскому народу. В ночной беседе с «царем царей», сараном Газы, Самсон шепотом признается ему, говоря о филистимлянах: «Вас я люблю, — и продолжает — Дана зато не люблю, его родичей ненавижу. Там все по-иному…». Жаботинский не любил галутное еврейство и стремился превратить его в «крепкий кирпич» для воссоздания Страны Израиля из руин.

Здесь самый подходящий момент, чтобы сформулировать суть первого удивительного открытия (или первого безответного вопроса?), о котором я говорил в начале. Испытывал ли сам Жаботинский такое же раздвоение, как и Самсон, разрывавшийся между двумя культурами, снедаемый сомнениями в деле своей жизни и вместе с тем неуклонно продолжающий свой путь?

Самсон посвятил жизнь своему собственному, нелюбимому им, народу, и сделал это не по своей воле, а как бы от безвыходности, словно исполняя тяжелый неотвратимый долг, подобный сизифову вечному приговору: вкатывать на гору тяжеленный камень только для того, чтобы тот снова и снова скатывался вниз. Свой непривлекательный долг он исполнял как верный и преданный общественный деятель, но его героическая смерть была смертью частного лица, по причинам чисто индивидуального характера. По Жаботинскому, гибель Самсона с филистимлянами не планировалась как демонстративный акт национального и военного свойства. Ее причиной оказалась сильная как смерть любовь к Далиле, превратившаяся в не менее мощную ненависть, которая вместе с Судьей-данитом невольно стерла с лица земли всю филистимскую цивилизацию. Самсон совершил действие, словно бы обратное жертвоприношению Авраама: убил своего единственного сына, запустив в него тяжеленным мраморным жертвенником бога Дагона и тем самым пресек какую бы то ни было возможность продолжения собственного рода.

Похоже, лишь герою Самсону позволяет Жаботинский высказать горькое сомнение, коренящееся в его душе, причем и это он делает в форме загадки, которую слепой Самсон на своем последнем пиру задает друзьям-филистимлянам: «Что это такое: десять веков за это воюют десять народов — а кто победит, тому достанется ложе из репейника и чаша полыни?» Они не отгадали, и он объяснил: Земля Ханаанская.

Поэт Осип Мандельштам говорил, что смерть художника — это его последний творческий акт. Жаботинский, посвятивший жизнь воплощению идеи сионизма, желает себе в Самсоне назорее, чтобы по крайней мере смерть осталась для него делом строго индивидуальным. А может быть, перед нами — лишь удачный литературный прием, и сопоставление автора с его героем — всего лишь игра воображения?

Нееврейские материи. Филистимская мифология. Название романа по-русски и на иврите.

Статьи и исследования на иврите, посвященные Самсону, занимаются, конечно же, в первую очередь еврейскими реалиями, использованными Жаботинским при написании романа. Нееврейские реалии не менее важны, из-за увлеченности автора западной культурой. Одна из наиболее ярких живописных особенностей романа — это филистимская мифология, с большим талантом изобретенная Жаботинским. Богатая мифология, с песнями, поговорками, притчами и легендами. Некоторые имена филистимлян звучат странно для читателя. Только к концу романа выясняется, что Ахтур — это метаморфоза известного из «Илиады» имени Гектор с «филистимским» акцентом. Мать бога Дагона, Рея Диктина — тоже изобретение автора. В греческой мифологии фигурируют отдельно Рея, именуемая «матерью великих богов», и Диктина — то ли нимфа, то ли богиня рыбаков и мореплавателей, ведущая свое происхождение с острова Крит. Словосочетание «Рея Диктина» трактуется в тексте романа как «Великая Акула» или «Великая Мать». Кроме того, на языке изобретенного Жаботинским в Самсоне филистимского мира, греки зовутся исключительно ионийцами, а остров Крит — родина филистимлян — называется Керет.

Из «Родословной Филистии» (9-я глава романа Самсон назорей) мы узнаем, что филистимляне считались наиболее древним и передовым среди культурных народов Средиземноморья, и именно они воздвигли Трою. По сравнению с ними даже великие эллины выглядят варварами — неотесанными морскими разбойниками. Лучшие из филистимлян, например Бергам (Самсонов тесть, чье имя происходит, конечно же, от названия троянской крепости — Пергам) — это сливки наивозвышеннейшего Запада и воплощение самого рафинированного аристократизма. Жаботинский создавал их как олицетворение европейского идеала в сферах государственности и повседневной жизни. Таким образом, речь идет не только об англичанах, а о гораздо большем. Самсон — дикарь рядом с ними. Да, дикарь весьма своеобразный и по-своему благороднейший, но ему трудно называть себя человеком культуры при сопоставлении с ними. До сих пор понятно, зачем Жаботинскому понадобились подобные реалии. Но если мы вглядимся повнимательнее в оригинальное название романа — Самсон назорей, то неизбежно возникнут вопросы. Действительно, Жаботинский начинает процитированное выше письмо 1928 года переводчику следующими словами: «Уважаемый господин Крупник, принято решение, что роман ”Шимшон hа-назир” переведете Вы, и я очень рад такому выбору». Письмо, как уже говорилось, написано на иврите, и если сам автор назвал свой роман Шимшон hа-назир, то спрашивается, почему три переводчика на иврит, и я в том числе, оставили в названии только имя главного героя? Чем два слова хуже одного? Проблема, конечно же, в понятии назир, и на иврите нет у нее удовлетворительного решения. Назир-назорей, по определению словарей и энциклопедий — это, прежде всего, еврей танахических времен, принявший на себя обет, например: не пить вина и не брить голову. С формальной точки зрения Жаботинский не ошибся в названии: Самсон действительно назир именно в этом значении, что дважды указано в Книге Судей. Но проблема на этом не кончается. Скорее всего, уже в тридцатые годы ХХ века, когда вышел первый ивритский перевод Самсона, слово назир употреблялось в повседневной ивритской речи, как и сегодня, главным образом по отношению к христианам-отшельникам, монахам, и несравненно реже — по отношению к упомянутым в еврейских источниках евреям, принявшим обеты. Это имело место в том числе и потому, что таких незирим-назореев не существовало уже два последних тысячелетия (со времен разрушения Иерусалимского Храма). И если автор, переводчик или издатель настаивали бы, что слово назир в его еврейском, а не христианском значении, обязано красоваться на обложке ивритской книги, то им пришлось бы позаботиться о том, чтобы разъяснить читателю эту «тонкую» разницу. Но подобное разъяснение неуместно ни на обложке, ни на титульном листе, а лишь внутри книги, где в нем уже не будет необходимости.

Кроме того, какого вообще еврейского «назорея» представляет собой Самсон по Жаботинскому? Пьяница, насмешник и лицедей, водящий дружбу с никчемными и пустыми людьми. По меньшей мере полуназорей (в периоды его пребывания на территории колена Данова), что очевидно превращает полное название романа в ироническое. Но и это еще не все. На иврите не существует такого твердого словосочетания, как «Самсон назорей». Говорят «Шимшон hа-гибор» (герой Самсон), но и это лишь устная народная традиция, в Книге Судей такая устоявшаяся формула не зафиксирована. Слово назир, кроме двух упомянутых мест в Книге Судей, встречается только единожды в Книге Бемидбар, и там речь идет о незирим (назореях) в общем.

Зато слово «назорей» многократно встречается в русском тексте Нового Завета, и, что еще важнее, используется в повседневной русской речи в сочетании «Иисус назорей». И вообще — по-русски достаточно просто сказать: «Назорей», и сразу ясно, что речь идет об Иисусе.

Неужели Жаботинский воспользовался таким понятием по неведению, да еще в заглавии романа? На это нет однозначного ответа, но есть ряд косвенных намеков. Прежде всего, необходимо вспомнить о восходящей от Средних веков христианской традиции, рассматривающей Самсона в качестве одного из семи провозвестников Иисуса.

Каждый из них воплощает одну из семи главных христианских добродетелей, и за Самсоном закреплена, разумеется, доблесть или мужество (остальные шесть добродетелей: вера, надежда, любовь, справедливость, умеренность, благоразумие). Христиане в поисках знамений пришествия Иисуса в Ветхом завете рассматривают историю Самсона как указание на провозвестие. Провозвестие о его рождении указывает на Благовещение Марии; похищение ворот Газы параллельно совсем иной ноше — кресту, несомому Иисусом; победа Самсона над львом символизирует победу Иисуса над Сатаной; те, кого любили Самсон и Иисус, из денежной корысти предают их обоих врагам, и есть еще параллели.

Но для чего Жаботинскому понадобилось такое сопоставление? Насквозь светский еврей-сионист — и вдруг Иисус? У меня нет ответа. Я вижу в книге и другие признаки связи между двумя этими персоналиями, но и они ничего не объясняют. Например, в первой сцене, где мы встречаем Самсона с рассказом о том, как он пытался пересечь пруд по воздуху, в прыжке с шестом, но рухнул в воду (все присутствующие в харчевне разражаются громовым хохотом). Нет ли здесь чего-то вроде пародии, причудливого сопоставления с историей о хождении Иисуса по водам Кинерета? Но не все смешно в этом неполном сопоставлении. Самсон, который в христианской иконографии выглядит распятым между колонн святилища Дагона, конечно же, никогда не воскреснет подобно Иисусу. Его смерть показана в романе как полная и бесповоротная, причем ее беспримерный трагизм подчеркивается еще и тем, что ей предшествует собственноручное убийство Самсоном своего единственного сына-младенца. Кроме того, в Самсоне Жаботинского 33 главы (не считая последней — письма постороннего очевидца о происшедшем), а Иисусу было 33 года, когда он был распят. «Туземцы» — ханаанский сброд, местные нищие духом — почитают Самсона и даже поклоняются ему! В главе «Дом и чужбина» написано: «…обожала Самсона Филистия. О туземцах нечего говорить… [Они] делали себе идолов с семью рожками [по числу Самсоновых “назорейских” кос] и приносили им жертвы трижды в году или особо в случае беды». На первый взгляд — чистое идолопоклонство «без прикрас», но почему-то оно неминуемо наводит на мысль о знакомых нам по христианской культуре фигурках распятия.

Здесь я должен отметить пикантную деталь: оба предшествующих переводчика попросту исключили из перевода книги фразу об «идолах с семью рожками» и о поклонении им. По невниманию или намеренно? На это у меня тоже нет ответа. Похожим образом и слова неприязни Самсона к представителям его колена и других колен Израиля по возможности смягчены в двух предшествующих переводах или иногда опущены совсем. В той же главе «Дом и чужбина» Самсон показан среди своего народа как судья-насмешник, который «издевается [над обеими тяжущимися сторонами] не улыбаясь, сохраняя черствую суровость на лице, роняя слова скупо и резко; резче и скупее с каждым годом». Усиление, выделенное мной здесь курсивом, бесследно пропало в обоих предшествующих переводах.

Но вернемся к вопросу об Иисусе. В главе «Товар мягкий и твердый» в романе обнаруживаются сразу 12 распятых. Это туземцы, «коноводы восстания», вспыхнувшего в то время, когда Самсон похищал железные ворота Газы. О них Жаботинский ясно пишет по-русски, что их «распяли», а не «повесили», однако именно и только этим последним глаголом воспользовались оба предшествующих переводчика в ивритском тексте. Самсон же освобождает распятых и вешает вместо них филистимских охранников, но его действия не мешают нам отметить, что христианская традиция видит в воротах Газы на плечах у похищающего их Самсона параллель к кресту, несомому к месту распятия.

Ослепленный Самсон должен жить почему-то именно у плотника Анкора. Мало того, что Анкор был верным рабом Самсонова отца Маноя, он еще и спас Самсону жизнь, защитив того своим телом от разъяренного быка, и тем самым подарив ему как бы второе рождение — от Анкора же, в конечном счете, Самсон узнает подробности о своем настоящем отце. А ведь известно, что номинальным отцом Иисуса был плотник.

Короче, в книге обнаруживается более чем достаточно признаков, указывающих на связь героя с Иисусом. Единственная моя гипотеза по этой загадочной теме такова: апокалиптические веяния эпохи после Первой мировой войны, нашедшие выражение, например, в популярнейшем сочинении Освальда Шпенглера Закат Европы, побудили Жаботинского укоренить в сюжете Самсона назорея основы западной культуры во всей их полноте: ТАНАХ и другие еврейские источники, древнее язычество, классическая Греция и христианство. Христианские параллели у Жаботинского — еще одна поразительная неожиданность и одновременно вопрос, к которому я пришел уже после того, как мой перевод Самсона увидел свет.

Влияние на Мастера и Маргариту?

Наиболее крупное открытие подстерегало меня с самой неожиданной стороны. Где-то на предпоследних стадиях перевода (гл. 28, «Ослиная челюсть») я заподозрил, что Самсон назорей повлиял на Мастера и Маргариту Михаила Булгакова. Точнее, не на весь роман, а на четыре «иерусалимские» его главы. Во всяком случае, отдельные сюжетные детали и речевые формулы в Самсоне отчетливо напомнили мне роман Булгакова, переведенный мной на иврит более десяти лет назад. Вдруг проявилась связь между двумя, на первый взгляд, совершенно чуждыми друг другу мирами: произведением сионистского лидера, покинувшего Россию, чтобы всецело посвятить себя созданию еврейского государства, и романом всемирно известного русского писателя, переведенным на десятки языков; писателя, не выказывавшего особой симпатии к евреям и на первый взгляд совершенно не нуждавшегося в литературном материале Жаботинского. Иерусалимские главы Мастера и Маргариты излагают историю Иисуса и Понтия Пилата, написанную живущим в Москве 30-х годов ХХ века героем романа: следствие, суд, приговор, смертная казнь и последующее поведение Пилата. Этот роман в романе написан красочным, поэтичным, очень живым стилем, очаровавшим советских читателей и поразившим их словно ударом молнии. Они пожаловали роману почетнейшие титулы: «Пятое евангелие» и «Евангелие от Михаила». Но дело в том, что сам роман отличен от евангельского повествования в ряде аспектов, ведущих нас прямо к Самсону назорею.

Более всего интересны те детали, которых нет ни в евангельском тексте, ни в книге Судей, но зато — чудом из чудес — они обнаруживаются и у Жаботинского, и у Булгакова. В этой связи наиболее интересна гроза, исключительная по силе среди всевозможных нормальных природных явлений. Она разражается во время распятия Иешуа у Булгакова и во время перевозки филистимлянами связанного Самсона в Газу у Жаботинского (в Новом завете в этот момент — тьма и землетрясение, а в книге Судей никакой дождь вообще не упомянут). Вместо 12 апостолов у Иешуа единственный ученик, Левий Матвей — и пока дождь хлещет с небес, он ножом перерезает веревку, которой связаны ноги его распятого учителя, чтобы похитить тело. Так же и единственный ученик Самсона, Нехуштан, с помощью ножа освобождает связанные ноги Самсона, неподвижно лежащего на земле в лагере филистимлян. Самсон, правда, пока жив, но Нехуштану отлично известно, какая судьба ждет его по прибытии в Газу. На фоне этой судьбоносной грозы у обоих авторов упомянуты двое животных почти в одних и тех же выражениях. О собаке Пилата сказано: «Единственно, чего боялся храбрый пес, это грозы». А вот связанного Самсона везут на спине одной из принадлежащих филистимскому командиру Ахишу лошадей. Когда разверзаются небесные хляби, Ахиш говорит о своих благородных конях: «Ничего они на свете не боятся, только грозы».

Отношения между Самсоном и «царем царей», сараном Газы, которые можно определить как почти дружбу, напоминают ту гипотетическую связь, которая могла бы возникнуть между Иешуа и Пилатом, не приведи трусость римского прокуратора к смерти Иешуа на кресте. Во время следствия и суда Иешуа называет прокуратора «добрый человек». Точно такими же словами прощается Самсон с сараном Газы после ночной беседы в тюремной яме: «Иди с миром, добрый человек, — сказал он». Любопытно, что в случае Самсона такое обращение совершенно оправдано, тогда как на следствии и суде Иешуа оно звучит странно-униженно и находит объяснение только с помощью жизненной философии га-Ноцри. Раз уж зашла речь о проявлении человеческих чувств у властителей и вершителей судеб, то саран Газы хотел приблизить к себе Самсона: «Ему [Самсону] дали было знать, что он может поселиться в пристройке саранова дворца» (курсив мой — П.К.). Но и Пилат планирует нечто подобное по отношению к обвиняемому Иешуа га-Ноцри: «прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора».

До этого цитировалось обвинение, в котором говорится, что Иешуа подстрекал народ на базаре разрушить Иерусалимский храм. В его случае это было ложное обвинение, тогда как Самсон действительно разрушил центральный храм Союза пяти городов!

В Мастере и Маргарите Иешуа в ходе суда непостижимым образом угадывает две вещи о прокураторе: что тот страдает от ужасной головной боли и что хочет позвать собаку. Я не заметил в Новом завете ни единого намека на телепатические способности Иисуса. В романе Жаботинского о Самсоне ясно сказано в трех местах, что тот «читал человеческие мысли безошибочно» (ранее в одной из первых глав, говорилось: «Он… прочел ее мысли, как будто сказанные», а в одной из последних глав: «проснулось в нем старое, особенное его чутье… помогавшее ему читать мысли человека»). Разумеется, в книге Судей Самсон не наделен этой способностью.

О Левии Матвее Иешуа в Мастере и Маргарите говорит: «Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил». Не странно ли, что и Самсона повсюду сопровождает левит (правда, имя его Махбонай), который тоже на козьей шкуре записывает события Самсоновой жизни, и тоже записывает лишь то, что кажется ему необходимым и правильным, а вовсе не то, что произошло в действительности. Но в блестящем диалоге между Самсоном и Махбонаем (гл. 27, «Во весь рост») Жаботинский доказывает, что именно записи левита станут исторической правдой, сохранившись тысячелетия (рассказ о Самсоне в книге Судей), а подлинная жизнь героя — прах и пепел: «Одно уцелеет навеки, то, что назову правдой я, левит Махбонай. […] жить будет только то, что я закрепил в молитве и записал на лоскуте кожи: это и назовут люди правдой, а всё остальное — дым».

Но именно по этому поводу, когда речь идет о пергаменте, на котором записано то, что подвергает сомнению главный герой (и, конечно же, автор!), задает булгаковский Пилат Иешуа свой знаменитый новозаветный вопрос: «Что есть истина?», а до того он предъявляет Иешуа обвинение, очень напоминающее позицию Махбоная-«летописца» у Жаботинского: «Зачем же ты […] на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления?».

Насколько истинно это странное сопоставление Самсона назорея с Мастером и Маргаритой? Как реально мог Жаботинский повлиять на Булгакова? Ведь Жаботинский опубликовал свое произведение в свободной Европе, а Булгаков жил в Советском Союзе, за железным занавесом, не имея возможности выехать за границу хотя бы ненадолго. Мои соображения на этот счет — всего лишь догадки, а не неопровержимые факты. Во-первых, Самсон назорей вышел отдельной книгой в Берлине в 1927 году, а Булгаков закончил первый черновой вариант Мастера и Маргариты в 1928-м. Во-вторых, два младших брата Булгакова успели эмигрировать за границу вскоре после большевистской революции. Один из них жил в Париже, другой — в Берлине, и оба с ним переписывались, при том, что не только письма, но даже газеты и сомнительные с точки зрения советской идеологии книги могли по почте приходить в Советский Союз вплоть до 30-х годов ХХ века. В-третьих, такие издания можно было найти даже в читальных залах, и автор мог получить Самсона назорея в библиотеке. У него была серьезнейшая причина для поиска подобных книг.

Не зря литературоведы определяют стиль Булгакова как фантастический реализм. Чтобы изобразить лунную дорогу, по которой удаляются молчаливые силуэты Иешуа и Пилата в финале Мастера и Маргариты, Булгакову потребовалось, как настоящему естествоиспытателю, записывать в течение полугода особенности поведения Луны в разных фазах ее движения по небосводу. Точно так же, Булгаков отчаянно нуждался в живом, наиближайшем ему по времени свидетельстве о Святой земле, о которой писал. Именно поэтому в его руки мог попасть Самсон назорей Жаботинского. Таково мое третье и последнее открытие-вопрос, касающееся загадок Самсона назорея. Действительно ли Булгаков читал эту книгу и испытал ее влияние? Бог весть.

Поэт-романтик

Наконец, после долгой и углубленной работы над текстом романа о Самсоне, я могу утверждать: в самой основе своей личности Жаботинский был никем иным, как поэтом-романтиком. Единым романтическим духом проникнуты и великая жертва Самсона, и собственная жертва автора. Парадоксальное решение, связавшее любовь и непримиримую войну до конца против чужого, любимого им народа можно резюмировать строфой из «Баллады Рэдингской тюрьмы» (1898) другого поэта-романтика, Оскара Уайльда:

Но каждый, кто на свете жил,

Любимых убивал,

Один — жестокостью, другой —

Отравою похвал,

Трус — поцелуем, тот кто смел, —

Кинжалом наповал.

Любишь читать dadada.live?

Поддержи нас!